2003年10月アーカイブ

先日の記事に寄せられたコメントの中で読者のお一人がスパムに悩まされているので、投稿の際eメール欄(任意)に嘘のアドレスを書きましたと申告があった。確かにスパムは多い。

スパム対策として、私はInternetSecurityというソフトを使っている。これを使うと、スパムを受信時に自動判定しメールのサブジェクトに「スパム警告:」という文字列を付加してくれる。かなりの精度でスパム防止をしてくれるのだが、間違えて通常のメールにもスパム警告をつけることがある。この前は、このご認識のせいで「Re: スパム警告:A社の報告の件」という題名で返信を送信してしまった。社内だったからよかったようなものの、取引先だったら「俺ってスパム?」と怒られてしまうところだ、ふう。

・ノートン インターネットセキュリティ

http://www.symantec.com/region/jp/products/nis/

まだ決定的な防止技術がないスパムだが、今日は、最近目にしたニュースにコメントしてみた。スパムの最新実態が浮き彫りになる?。

■スパムメールは世界ではどのくらい増殖しているの?

・惑メールが地球上の全メールの50%を超えた〜米Brightmail調査結果

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/08/21/202.html

・50% of Internet E-Mail is Now Spam According to Anti-Spam Leader Brightmail

http://www.brightmail.com/pressreleases/082003_50-percent-spam.html

スパム防止技術会社のレポート。ネット上のメールの半分はスパムという調査結果。

■スパム業者の悪知恵手法にはどのようなものがあるの?

・加ActiveState、迷惑メール業者が用いる手法を無料公開

http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0723/active.htm

http://www.activestate.com/Products/PureMessage/Field_Guide_to_Spam/tricks.plex

手法のパターンを調査した米ActiveState社のレポートについての記事。「迷惑メール業者の手法の中には、例えばHTMLメールの中に背景色と同色でニュースサイトから選んだ言葉を埋め込むことで、迷惑メールをニュースサイトのメールに偽装するテクニックなどが紹介されている」。ActiveStateのページには何十種類もの工夫が具体的に公開されている。

・Brightmail Reveals Annual Top 10 Spam Messages for 2002

http://www.brightmail.com/pressreleases/121202_top_spam.html

2億通のメールを調査し、スパムメールのトップ10ランキングを公開している。ちなみにトップ3の内容は、

1位「Protect Your Computer Against Viruses for $9.95」アンチウィルスソフトの宣伝2位「Verification Department」クレジットカード詐欺のスパム

3位「Refinancing? Get a FREE quote on any mortgage loan program」不動産ローン

・ウェブログがスパムの新たな標的に

http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20031027202.html

なんとWeblogにまでスパムが流行。実は私のこのBlogにも既に一度、海外からコメントスパムがあったので削除している。

■大手企業はどう対応に取り組んでいるの?

・「おとりアドレス」を使ったYahoo!のスパム対策機能

http://www.zdnet.co.jp/news/0310/21/xert_yahoo.html

・米Yahoo!が「囮メールアドレス」を使った迷惑メール対策サービス

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/10/22/830.html

先日は、米国YAHOO!も取り組みを始めた。ユーザに使い捨てのメールアドレスを発行し、スパムがくるようになったら捨てて新たに取り直せるようなサービス。根本的解決ではないと思うけれど。spamgourmetも同じようなソリューションを単独で提供している。

・Outlook 2003のスパム対策はどうなっているのか

http://www.zdnet.co.jp/news/0310/27/cead_coursey.html

新しいOfficeシリーズのOutlook2003のスパム認識機能はすごいらしい。いつもは辛口のAnchorDeskライターが「私はOutlook 2003をすっかり気に入ってしまい、ほかのスパム対策ツールをアンインストールしてしまったほどだ。」と述べている。期待しよう。

■スパムはどこからくるの?

・スパムメールの経路を地図として視覚化

http://www.cluelessmailers.org/spamdemic/index.html

こうしてやってくるらしい。絵で分かる。

・スパムメールに返事を出したら――体験レポート

http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20030221104.html

返事を出すとやはりスパムは増えるらしい。

■なにかよい対策ありますか?

最近、技術系の仲間の間で評判がよいのは、

・Popfile

http://popfile.sourceforge.net/manual/jp/manual.html

Windowsでも使えるメールフィルタリングソフト。

・BkASPil for Becky!2 総合案内

http://b2antispam.s33.xrea.com/

Becky!用の強力スパム対策プラグイン。これも便利という人が多い。

なにかみなさんもスパム対策ですごく良いソフトがあったら教えてください。

これはいい。シンプルだけれどもとても便利だ。本来はBTRON OS用に開発されたアプリケーションだがWindows版がシェアウェアになって公開されている。エディタの一種でパーソナルナレッジベースとして使える。

・BTMemo

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se272883.html

私の利用イメージ(赤線は後から画像処理で追加)。クリックで拡大。

BTMemoの詳しい解説は、以下のMycomの記事にすばらしいレビューがあるので割愛するとして、

・【レビュー】Windows環境で手軽にBTRONの世界を体験できる「BTMemo」(1)

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/04/25/22.html

・【レビュー】Windows環境で手軽にBTRONの世界を体験できる「BTMemo」(2)

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/04/25/23.html

・【レビュー】Windows環境で手軽にBTRONの世界を体験できる「BTMemo」(3)

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/04/25/24.html

要は、以下のようなソフトである。

1 エディタとしてリッチ文書を作成できる。

2 テキストの文字列から他の文書へのリンク(相互リンク)を設定できる

3 リンク設定先が存在しない場合には、リンク文字列名の新しいファイルが作成される

4 画像、ファイルやアプリケーションのショートカットを文書に含められる

5 ファイルは保存処理をしなくてもすべて保存される

そう、Wiki掲示板とほぼ同じである。それがWindowsデスクトップ上で気軽に使えるものと考えてよい。動作が軽いのもよい。

文章を書いているときに、途中で、「ああこれはこの前書いたのだけどなあ、関連ファイルをまとめておきたい」であるとか、「後で、あのWebページの内容を引用するパラグラフをここに入れたい」といったことは私にはよくある。過去に書いた原稿のアーカイブは最も重要な情報源だが、関連するものをリンク設定しておければありがたい。全文検索可能にしておくだけでは関係性が弱い。

このファイルの相互リンクはBTRONのOS「超漢字」では実身・仮身といって標準的にサポートされている機能である。Wikiと同じである程度の数(最低で百のオーダー)ファイルを作っていくと、関連付けのネットワークが自分の脳内の概念ネットワークと連動してくる。飛躍的に便利になる。

BTMemoは、今後、はてなダイアリやWikiのような単語の自動リンク機能やファイルの全文検索機能などが備われば、非常に強力なツールとなるのは間違いなさそうだ。

E_IÉvl·éZp\ÝéÝééæͪÜéuAEgCz@v

æúÌḇ«BwÌLIXNÅÁÄ¢½ÌÅÊÎÅÇÝ«ÁĵÜÁ½{ÌÐîB

vl@Æ^CgÉ éªàeÍèÌAEgCvZbTêÓ|Ì{BÊ©Á½ÌÍã¼ÌÀHªBá¦ÎAÒª¼zÌXgÌÌéæðAAEgCðgÁÄl¦Ä¢vZXðiKðÇÁÄླêéBÈ©È©¼lÌAEgCâ}Ch}bvÍ©é@ïªÈ¢ÌÅAQlÉÈÁ½B

AEgCð¶Í»·éßöɨ¢ÄAà¾Í é¶ÍðÉÍAûWµ½Àð¢©É®µÄ©¹é©ªdvƵA©¹½¢Àª½_AAd¡ªN«Ä¬µ»¤ÈêAu 究ßpÓ³êÄ¢éuîñ®ÌggÝvðp·é̪ǢvÆÒÍq×Ä¢éB»µÄïÌIÈáƵÄA

P@bgEfbg

Q@©ÐE£EpÒ

R@»iE¿iEv[V

S@SWOTiÝAãÝA@ïAºÐj

ÈÇÌggÝðÐîµÄ¢éB

m©ÉggÝÌoG[VðÁÄ¢éÆAEgCÌû@ͶÍ쬪âèâ·ÈéBÍ©ªªæg¤ggÝð¼Éàl¦ÄݽB

ErtHA[At^[igpOAgpãj

@@@@@WebÌj

[AÈÇBLv`ðÀ×Äá¢ðêÚÄRÉB

Ei»_i3iKâ4iKj

@@@@@ß©ç¢ÖÌiÝûðྵⷢ

E100Ìû@inÌû@j

@@@@@îñª½ÜÆÜçÈ¢êÓð«µÄnÌû@Æ·êÎ[¾µÄàç¦éi±Æà éj

E3©ðA5©ðA7©ð

@@@@@u`·×µv®ÉÜÆßéBûÜèªæA_ƵÄ઩èâ·¢

ܾܾ½³ñ 軤¾B

±¤¢Á½®Ìggݪc[É\ß½³ñZbg³êÄ¢éÆrWlXÅÍg¢èªæ³»¤¾B2NÊOÉAÄCorrelateЪAAEgCIÈKw\¢Éîñât@Cð®·éWindowsfXNgbvx[XÌ\tgðoµÄ¢ÄApµ½ÛAÆÄàCÉüÁ½±Æª Á½Bú{êÅðÒÁÄ¢½Ì¾ªAæÙÇݽçA¡ÍNotesâMS SharePointÉgÝÞéÆü¯Ì\ [VÆÈÁĵÜÁ½æ¤¾B

ECorrelate For KMapiú{æèµ¢xm\tgABCj

http://www.fsi.co.jp/kmap/

Et®AEgCev[gÌái±êç¢ÜÅƵñÅêéÆæ¢Æv¤j

http://www.fsi.co.jp/kmap/presentation/TEMPLATE.files/frame.htm

ECorrelate

http://www.correlate.com/

ÈOÌæ¤ÉÂlÅàg¦éc[ð[XµÄÙµ¢Ì¾ªB

ȨA±Ì{ÅÍAAEgCc[ƵÄÍA}CN\tgWordÌÙ©AMacpÌACTAAInspirationªÐî³êÄ¢éB

EACTA

http://www.a-sharp.com/acta/

EInspirationú{æèµ¢iEp[|Cgðl¦éqgÉÍÆÄàæ¢\tgj

http://www.threes.co.jp/

EInspirationÄItBV

http://www.inspiration.com/

ÒÍärII[\hbNXÅJÈg¢ûð·éÌÅAEgCÌüåÒÉàæ³»¤È{¾B

]¿F

EMicrosoft Three Degrees

http://www.threedegrees.com/Default.aspx?lang=ja-JP

MicrosoftªP2PIC̱¤L\tgÌThreeDegreesx[^ú{êÎÅð[Xµ½Bx[^Ūo½ÌͽàOÌb¾¯êÇAú{êOSÉÍεĢȩÁ½ÌÅAg¤ÌÍ¡ñªßÄBp[gi[ÌS®Ìcû³ñ©ç©Ì6¼ÉuµÜµå¤ævƺª©©Á½B¬_E[hÆCXg[B

MSNbZW[ÆA®µÄg¤BÅÉMSNo[ÅO[vðÝè·éB·éÆAMSNbZW[Ì`bgÉÁ¦ÄuEBNvÆÄÎêéAj[VbZ[Wðo[Éê½èAæt@Cðð·Å«½è·éB

ªAÚÊÍÈñÆ¢ÁÄàMusicMixÆÄÎêé¹yÌA^C¤LBe©ªÁÄ¢é¹yt@CðvC[Éhbv·éÆAO[vo[SõŹ¿È¹yð¯É®±ÆªÅ«éB¹yt@C»ÌàÌð_E[hð··é±ÆÍÅ«È¢ªA¯¶¹yð®«Èªç`bg·é±ÆÍVNÈ̱B±êÍ©ÈèAlC\tgÉÈéÆv¤B

±Ì\tgEFAðg£·éACfAðÐÆÂv¢Â¢½B`bgÌeLXgðA^CÉð͵ÄA`bgÌÈ¢æ¤É¶½yÈðBGMƵÄÂç·@\ÍǤ¾ë¤©Bc_ªM·éÆn[hbNªêð·èã°A}`bNÈ2lÌïbÉÍDµ¢o[hª¬ê½è·éBïbÉoÄéL[[hÌã«É¶ÄA»Ìã̬sÈðBGMƵĩ¯Äà梾ë¤BõKÈóԪūéÌÅÍÈ¢©B

á¦ÎA±êðÀ»·évfZpƵÄAyÈ𩮪޷é\tgMoodLogicª éB

EMoodLogic

http://www.moodlogic.com/

MoodLogicÍPCÉ éMP3t@CðyÈÌÂ[hÅ©®ªÞµÄêéBõªÖÅAuAbve|Ų«°ñÈȪ®«½¢vu}`bNÈo[hª®«½¢vÆ¢¤´«ÉæéõðÀ»·éB

Îb·élXÌ[hðÇÝæÁÄÅKȹyð¬·AvP[VB¹ºF¯Å»±Åðí³êéïbɶ½BGMð¬¹ÎAAjeBóÔâAuzeÈñ©Åùvª Á½èµÄËB¤Á©è¼ÁÛ¢bÈñ©µÄuºaÍê··«vÈñ©©©ÁĵܤÆǤµæ¤àȢŷ¯ÇËiÎjB

---

³Ä¡úÌÌ`bg̨èAS®cûªAñõäçÌZ~i[uS®iCgvÌGbZXð¬ûqÉÜÆßÄ̵ĢܷBÇÝܵ½ªhbgR}jAÉÍÁɽÜçÈ¢h½ÁÕèŵ½BÊ¢B

EwS®iCgtXbgxZ~i[|[g

http://www.100shiki.com/rep/index.php?mode=rep_detail&rep_code=r001_100n

情報デザインの世界で「アフォーダンス」というキーワードはデザイナーやマーケターに一時流行した。言葉は広く使われるようになると意味が多義化されてしまう。認知科学における本来のアフォーダンスの意味を知りたくなって、この薄い本を読んだ。

分かったこと。

アフォーダンスは、米国の知覚心理学者ジェームズ・J・ギブソンによって1960年代に完成された理論である。空間内で何らかの作業をしてドアから出る動作をするロボットをプログラミングしたいとする。古典理論では、部屋の全体の地図や配置された物体のデータを予め擬似環境モデルとして、記憶させておくのが定石だ。だが、この方法では、モデルにないドアを開けることはできないし、足が滑ったなどの予測不能の事態には対応できない。単純化された擬似環境ではなく、現実の環境の中でおきうる、すべての状況の組み合わせをプログラムに組み込むのは、ほとんど不可能なことである(フレーム問題)。

ヒトは部屋が傾こうが、ドアが壊れていようが、目的を達して部屋から容易にでてくることができる。ギブソンは、錯視がなぜ起きるのか、光のはたらき、敵機を撃墜するパイロットの認知能力などを研究した結果、新たな認知理論を確立する。ヒトは擬似ではなくリアルな環境の情報を探索し、「すり抜けられる隙間」「登れる段」「つかめる距離」というアフォーダンスを発見する。ヒトの器官は自律的に、これらのアフォーダンスを帯びた対象に働きかけながら、自らの次の身体動作を連続的に協調補正していく。だから予めの擬似環境モデルを持たなくても、さまざまな行為を極めて柔軟に行うことができる。フレーム問題は起きる余地がない。

「動物にとっての環境の性質」であるアフォーダンスは、世界に満ちていてヒトに発見されるのを待っている。「座る」アフォーダンスを見つけられれば、椅子でもコンクリートブロックの上でも座ることができる。新聞紙でも請求書でも破ることができる。そして異なる視点からみても椅子は椅子とみなすことができる(不変項の認知)。私たちは擬似モデルの世界でもなければ、網膜に映るそのままの世界に生きているわけではなく、発見したアフォーダンスの世界をリアリティとみなしているのだ。

とまあ、ざっと自分なりのこの本の解釈はそんな感じであろうか。

評価:★★☆☆☆

今日は、三次元のオーグメンテッドリアリティ(拡張現実感)の技術の研究者と、あるバーチャルリアリティ(VR)システム実用化の案件で長々と話す機会があり、VRとアフォーダンスについていろいろ考えた。(拡張現実感というのは、仮想空間の上にさらに情報を投影し、例えば壁の裏側の配管が透過されて見えたり、誰も座っていない椅子の上にキャラクタを座っているかのように見せたりする技術のことだ。)

バーチャルリアリティは、主に実世界の見栄えに近い擬似空間をいかに表現するかが、主題だが、このオーグメンテッドリアリティは、擬似空間+αである。実用化にあたっては、αの部分を何にするかが問われる。彼との対話の中で、この+αの部分はアフォーダンス情報が適していそうだ、と思った。曲がれる角、食べられるもの、動かせるもの、クリックできる場所、そういった情報こそ、アフォーダンス理論によればヒトにとって重要なリアリティの本質であるからだ。

バーチャルリアリティや、情報の3D可視化の技術は最近妙に増えてきた。例えば最近では、

・Windowsデスクトップを3D仮想空間で操作 エポケ

http://www.epoche.ne.jp/apinfo.htm

・Goo3Dウェブ検索(NTTの研究Infoleadの実験サービス)

http://goo.ntt-infolead.net/

・BitMusic 仮想空間で音楽ショッピング。

http://bit.sonymusic.co.jp/bb_index.html

などは話題になったが、果たして三次元可視化にどの程度の意味があるのか、私には、よく分からなかった。

アフォーダンス的だなと思ったのはドラグリだ。これはもっと使われても良い3D(?)技術と思う。動かせる場所、アクションが開始される場所をホットポイントとして表示する。

・ドラグリ

http://www.dragri-fan.com/

また、MITのTangibleBitsの研究も、仮想世界とアフォーダンスのつながりに近いなと思う。

・Tangible Bits:情報の感触/情報の気配(このPDFは要約として最強!)

http://tangible.media.mit.edu/papers/Tangible_Bits_IPSJ98/Tangible_Bits_IPSJ98.pdf

「TangibleBits は,bits(オンライン・ディジタル情報)の世界からatoms の世界(物理世界)への回帰と融合を目指すものであり,tactility(感触)とperipheral sense(気配)を基軸とした,新しいインタフェース・デザインを展開している」

・複合現実感で“体感ゲーム”も 「Tangible Augmented Reality」

http://www.zdnet.co.jp/news/0301/22/nj00_tangible.html

今日は帰ったのが午前12時を回ってしまった。専門の研究者の方と、VRやARを使った、より便利なインタフェースを作る作業は考えていて、時を忘れるほど、とても楽しかった。今日の成果が実用化されるとよいのだけれど。

今日のコラムはそういうわけで帰宅後、勢いで長く書いたけれど結論がない。私もまだまだ考えていることころ。

P@AEgCvZbTAgUÆû©Ìvl

¶ÍðÆ«ÉAc[\¢Ì©oµxÌAEgCðæÉìÁÄA»Ìc[\¢É÷t¯ðµÄ¢Æ¢¤û@Íæg¤B±êÍAåܩɪ¯éÆAzðL°ÈªçAEgCðìétFCYÆAAEgCð÷t¯µÄ¢tFCYÌ2ÂÌp[g©ç¬éìÆÅ éBO¼ÍgUnAã¼Íû©nÌìÆƾ¦é¾ë¤B

gUnÌvlÅÍAè¿ÌîñÆÖA·é¢mÌîñðc[\¢ÉtÁµÄ¢½ßÌzxÌ@\ª~µ¢Bû©nÅÍAÅ« ªÁ½ùmÌîñÉæéc[ðAN³]®ÌA¶Í̬êÌɤÜûÜéæ¤É÷t¯·é@\ª~µ¢B

ÂlIÉÍAEgCÒWâeLXgGfB^Ì@\ÉÁ¦ÄAȺÌæ¤È@\ªKvÆ´¶Ä¢éB

~µ¢@\

ENbsOÆAgÅ«éiWebâ¼ÌAv©çÈPÉüÍj

Ec[\¢¼ÚÒWÆeLXgÒWÌʪÝɽf³êé

ESÌɨ¯é»ÝÒWeLXgÌÊuªêÚÄRÉmFÅ«é

Ec[Kw\¢âÒWɨ¯é§ñªÈ¢

EÚiõøjÌ©®ì¬@\ª é

EoÍt@C`®Æóü@\Ì[À

E¼ÌAvP[VÅ쬵½t@CªC|[gÅ«é

ECÓÌg¢µê½eLXgGfB^ÆÌAg

Q@t[ÅGíÈNami2000

±ÌñÂÌÎÉÈé@\ð¯És¦éAvP[VÍÈ¢BNami2000à®SÅÍÈ¢ªA»óA¤p\tgàÜßÄAgbvNXÌ[ÀUèƾ¦éÌÅÍÈ¢©B쬵½SÌð\¦·é[hâÚoÍ@\ªã¢àÌÌAv[eLXgx[XÅÌAEgCÒWÉKvÈ@\ªêÊèÀ³êÄ¢éBܽCÓÌOGfB^ðÄÑo¹éÌàÖ¾B

ENami2000

http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se101660.html

EVectorÌÚ×Èr

[L

http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/030723/n0307232.html

¡ú̱ÌRàNami2000ŢĢéBHTMLoÍÊͱñÈ´¶ÉÈéB

R@NSAEgCi[

ENSAEgCi[

http://www.nsd.co.jp/share/nsout/

EVECTORÌÚ×Èr

[L

http://rd.vector.co.jp/magazine/softnews/010801/n0108012.html

Nami2000ªv[eLXgÒW¾Á½ÌÉεı¿çÍeLXgCüâ}`fBAðÜÞb`hL gÉε½t[\tgB

S@Kacisvm[g

¤p\tgÅÍKacisvm[gÆ¢¤\tgª éB±êÍAÍÈb`eLXgÒWÆPDFAXMLAHTMLÉæéoÍÈÇAr@\â@\ÈǼÉÈ¢@\àLxÅA¶ì¬ðCÉl¦éêͱÌ\tgÍ¿lª éB

EKacisvm[g

http://nks.mvi.co.jp/

T@AEgCvZbTÉ«~µ¢@\@OPMLARDFÎ

5-1@OPMLÖÌÎ

AEgCvZbTÍêÊÉc[\¢f[^ÌÇÝÝÌÝ·«ªÙÆñÇȢ̪ï_¾ÆvÁÄ¢éB¶AEgCÌW`®ÅÍOPMLª éB±êÍ»ÝÍSharpReaderÈÇÌRSS[_[\tgÌubN}[Nðð··éprÅå¬ÉÈÁÄ¢éªAAEgCvZbTÌc[\¢t@CƵÄêÊ»µÄ~µ¢à̾B

EOPMLiOutline Processor Markup Languagej

http://www.opml.org/

5-2@RDFiRSSÎj

ܽARDFiRSSjNbsO@\à éÆæ¢BWeblogâWikiÈǶ^f[^ÌRSSðc[ãÉhbO·éÆLªGfB^ÖæèÜêéæ¤ÉÈêÎAWebãÌf[^ð©ÝÉgÁÄLð±ÆªÅ«éæ¤ÉÈé͸¾B

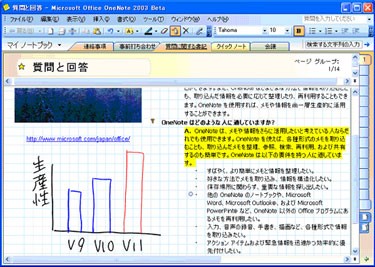

U@}CN\tgOneNoteÉúÒ

ô©ÀÛÉ éöx©ªÅàg¢ñÅAu»óÅÍi_vÉBµ½\tgðÐîµÄ«½B\y[WÉné¶ÒWÉÍÖÉg¦éªA{¹ð¾¦ÎAܾܾúg¢½¢\tgÅÍÈ¢BÇêà_¶Ìæ¤È¾mÈ\¢ð¶ÉÍKµÄ¢éªA±ÌRÌæ¤ÈZ¶ÌAEgCðzx[XÅ«oµÄ¢ÌÉÍü¢Ä¢È¢ÌàCÉÈéB

EOneNote 2003

http://www.microsoft.com/japan/office/onenote/prodinfo/default.mspx

¿å¤Ç}CN\tgªAMS OfficeV[YƵÄANbsOÆAEgCGfB^CNÈîñ®\tgð[XµÄ¢éB¬üèµÄAêç¢g¢ñ¾çAܽ±ÌBlogÅñµæ¤Æv¤B

「気分」が生産性に与える影響は無視してはいけないと思う。データベースのオラクル社には「赤い部屋」「青い部屋」と呼ばれる会議室があるというのは有名な話だが、赤い部屋では熱い議論を、青い部屋ではゆったりとした打ち合わせをする、という使い分けで生産性や創造性を高めているという。たかが壁の色、されど壁の色なのだ。

・2002年検索語ランキング「無料」が1位、「チャット」は転落 で 2位が「壁紙」http://japan.internet.com/wmnews/20021209/5.html

長時間のコンピュータワークをする職場では、壁紙やウィンドウの配色、アイコンといったビジュアルがユーザの働きにも少なくない影響を与えるはずだ。だからこそ検索語にも頻出するのだろう。そういうわけで今日は、デスクトップの雰囲気をがらっと変更するためのツールや情報のクリップ。

・ThemeXP

http://www.themexp.org/

Windowsの外観のビジュアルスタイル、起動画面、ログイン画面、壁紙が合計2万点以上データベース化され、人気ランキングを見ながらダウンロードできる。

・僕のデスクトップは超クール! ThemeXPの使い方

http://allabout.co.jp/computer/windows/closeup/CU20030528A/

・Aqua-XP

http://aquaxp.hmc5.com/modules/news/

「デスクトップカスタマイズの+++[Aqua-XP]+++では,Windows の デスクトップ を Mac OS X に変貌させる,テクニックやアプリケーションの紹介,また,アプリケーションのスキンや壁紙,アイコンの配布をおこなっています。」

・Skinz

http://skinz.org/

デスクトップだけでなく、個別のアプリケーションの外観を変えるスキンとソフトを配布している。Windowsの計算機なども専用のスキンがある。

・WindowsBlind

http://www.windowblinds.net/

標準機能ではカスタマイズできない細かいWindowsの外観を変更するソフトウェア。WinodwsをMacライクや見たこともないようなGUIに変化をさせられる。

・顔アイコン

http://mobiquitous.com/faceicon/

同僚や取引先の人間の顔写真をアイコンにすることで、文書ファイルやWebサイト、メールの内容や機能を直感的に把握することができるようになる。このサイトでは顔アイコンを実現するソフトウェアがダウンロードできる。このソフトを使うとアイコンクリック一発でその人にメールを書く、ファイルを送るといった芸当ができるようになる。

・BlogSkins

http://www.blogskins.com/

MovableTypeなどWeblogのスキンが2003年10月現在1000本以上ダウンロードできる。そろそろ私のこのBlogもデザインを変えようかな。

私はビジネスで黄色いリーガルパッドを好んでよく使う。会議では人が話すことや自分の次に話すことをメモしたりする。いろいろ試したが、ケンブリッジのレポート用紙タイプが好きだ。色合いと紙質がいい。

・ケンブリッジリーガルパッド

70シート・カナリーシート

ミシン目付・レポート用紙タイプ

http://www.maruzen.co.jp/home/bungu/mead_e/mead_e.html

そもそも、リーガルパッドを使うようになったのはこの本がきっかけだった。

これは企業活動にとって最も重要な利益についての本だ。

ベストセラービジネス小説。場所はマンハッタンのダウンタウン。大企業デルモアで働く若者スティーブが毎週土曜日、ビジネスの賢者チャオに企業の利益について教えを請う。繰り返される問答の中、現代のビジネスを網羅する23の利益モデルが語られていく。ひとつひとつの利益モデルをチャオは、リーガルパッドに図として書きなぐって、スティーブに渡す。

ITビジネスの利益モデルも含まれる。例えば、「デファクトスタンダード利益モデル」。かつてのミニコンのように互換性と標準のない世界ではユーザは高いコストを支払わざるを得ない。これはインストールベース利益モデルの世界。ベンダーは自社固有のシステムで顧客を縛り、しばらく利益を挙げる。ユーザは支払う高いコストだけでなく、次のモデルはどうなるの?とイライラを募らせる。実は高いコストではなく、このイライラによって、このモデルは破綻するもしれない。ユーザはこうした状況では、業界標準モデルを欲するようになる。こうしてデファクトスタンダードが登場する。

デファクトスタンダードを確立した上で、マイクロソフトならウィンドウズ3.1、95、98、2000、ME、XP、データベースのオラクルなら5.0、6.0、7.0、7.1、7.2、7.3と、バージョンアップを続けていくことで、これらの会社が莫大な利益を確保できる理由をチャオはスティーブに問う。

答えは、予測可能性、アップグレード、アプリケーション、マーケティングコストの大幅削減

事実上の標準の上でならばベンダーもユーザも未来を予想しやすくなり、予期しない出来事に対応するコストを軽減できる。ベンダーは、アップグレードにより定期的で予想可能な利益を継続して確保し、さらには標準上で動くアプリケーションを販売してさらに利益をあげる。ほおっておいても顧客がマーケティングを肩代わりしてくれるので、販売及びマーケティングコストを大幅に圧縮する。

こういった利益モデルに関する、質問と回答が23回繰り返される。チャオの質問のくだりで、毎回しばし読むのをやめて、スティーブになった気持ちで回答を考えてみると、この本は2倍楽しめる。こうすると、チャオの答えの深さ、教育的配慮、優しさが見えて、こんなビジネスの師から23枚のリーガルパッドを手渡してもらえたらなあ、と思った。

考えながら読める工夫が秀逸。著者は「デジタルビジネスデザイン戦略」を書いたエイドリアン・スライウォッキー。20代後半から30台前半くらいのビジネスマンなら特に必読と思った。利益モデルごとに章が分かれた、小説だから、忙しいビジネスマンでも読みやすい。

評価:★★★☆☆

有名なサービスなので、Am I Not Or Hotって皆様ご存知かと思う。男女が自薦で写真データをWeb上に登録する。その他の一般ユーザがサイトを訪問すると「私ってイケてる?イケてない?」という質問と異性の写真、そして10段階評価の選択バーが現れるので、好みの度数をクリックする。すると他のユーザの採点の平均値と次の異性の選択セッションが始まる。

・HotOrNot

http://www.hotornot.com/

異性の顔以外ではこんなものもある。

・Gnod

http://www.gnod.net/

・gnoosic

http://www.gnoosic.com/

・gnooks

http://www.gnooks.com/

・gnovies

http://www.gnovies.com/

Gnodは、ユーザにオススメをリコメンドするサービスだ。最初にランダムに提示される音楽や本、映画、Webサイトを好きか嫌いかを尋ねてくるので、好き、嫌い、どちらでもない(No opinion)をクリックで選択すると次の作品が提示される。これにまた好き嫌いを答える、この繰り返しだ。少しずつユーザの好みに応じて最適なリコメンドが行われる仕組み。音楽のRelatedBandを選ぶと類似したバンドの地図が表示されたりもする。

日本語ではこんなサービスがある。

・Cinemasape

http://cinema.intercritique.com/

「あなたが入力した評価と過去に他の人によって入力された評価の類似性に基づいて、あなたの趣味にあっていると予想される映画を推薦します」

・コメント文を利用する映画ナビゲーション

http://www.r.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/~nakagawa/academic-res/abebe01.pdf

上記サービスの論文。

少し異なるが、

・自分史作成iMap.gr.jp

http://www.imap.gr.jp/

「このサイトには、1975年以降の音楽、流行、映画、テレビなどさまざまなジャンルのできごとが、17万件登録されています。そのなかから、あなたが経験したことや、記憶に残っているものごとを選択して、メディアを通して見たあなたの自分史をつくってください。」

・1,000個の回答から世相が見える? 社会調査サイト「iMap.gr.jp」

http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/2000/1011/imap.htm

こちらでは、スクロールしていく17万件のキーワードから知っているものをひたすらクリックすることで自分とその世代の傾向や性格分析が行われる仕組み。私は200件ほど入力したが、性格診断はこんな結果だった。そんなにネットに依存しているとは思わないのだが。ここでは世代別や居住地ごとの認知度ランキングなどの情報を見ることもできる。自分がどれくらいTypicalなのか逆にズレているのか、分かる。

こういったサービスの多くは、面白いがビートルズが好きというユーザにローリングストーンズを薦めたり、ダイハードが好きなユーザにダイハード2を薦めてくれたりする。そりゃあそうだ。精度は高いと言えそうだ。だが、役に立つかというと、感動するほどではない。音楽も映画も好きな分野は詳しいので万人の傾向からでは、面白い発見が少ないのだ。そもそも興味を登録する過程に楽しさが少ないので、情報を入力しにくい。(CinemaScapeは得点だけでなく映画マニアの濃い書き込み文章が多いので面白いですけどね)。

例外的に一番、楽しかったのは冒頭のHotOrNotだ。

異性の顔を好みで判断するのは大抵の男性なら(女性のことは分からないから)一瞬の情報分析だろう。これはコンピュータにやらせるのは難しいことだ。背後の情報量は相当多い。しかも、美人が続くと選んでいて楽しめるから次々に選んでしまい、データベース全体の美人精度があがっていく。人間にしかできない高度な判断情報を、欲求というインセンティブで大量に入力を促し、データベースの精度を高めている。

アダルトサイトでやったら抜群の効果なのではないか。

・RateMePersonal Adult personals

http://adult.ratemepersonals.com/adult-personals.htm

と思ったらあった...。

ナレッジマネジメントやグループウェアを導入したが誰もデータをアップしないので使えないシステムのままだと悩む企業は多い。リストラ時代に、「なんで俺の仕事の成果や知識を共有しなきゃいけないんだよ」という社員もいるだろう。ナレッジシステム導入に当たっては、AIDMAの少し下のレイヤー、目先の欲求や欲望の満足もシステムに組み込むことを考えた方がよいはずだ。情報の共有インセンティブをシステムへ織り込むという点では、HotOrNotは、単なるおふざけと笑えないかもしれない。結構、本質を突いているのではないか?。

あなたの会社の情報システムは、欲望と官能に満ちた世界になっていますか?

(謝辞:コラム執筆中、夜中にimap.gr.jpのURLが思い出せずオンラインでヘルプしていたただいたklabの半澤さん、真にありがとうございました。)。

この本、評価は読む人によって大きく分かれると思う。内容にタイトルの「なぜYAHOO!は最強のブランドなのか」の理由を期待してはいけない。そんなことは、ほとんど言及されていない。YAHOO!の創業から2001年末くらいまでの状況を、年表的に述べていく、ただそれだけの本。インターネット草創期からネットビジネスに飛び込んだ世代には、この神話時代の内輪話は「ああ、あのときの買収劇はそういう意図だったのね」などと分かって、たまらなく面白いが、現状と未来を知りたい人には、古事記や旧約聖書を読まされている退屈な本に感じるだろう。私は楽しめた。

1994年。創業者の落ちこぼれ大学院生のヤンとファイロが教授が休暇をとったのをよいことに、研究そっちのけで、Webのリンク集「デビットとジェリーのWWWガイド」作成に没頭した。使った大学のサーバの名前は「小錦」と「曙」。1994年4月の登録数100サイト、毎週1000ヒットのこのサイトが、2億人を超えるユーザと数十兆円の価値を持つビジネスになるまでの長くて短い歴史書。それは同時に、わくわくする若い創造性あふれるベンチャーが、つまらないけど価値のある大企業へと成長していく物語でもあったのだな、感じた。

評価:★☆☆☆☆

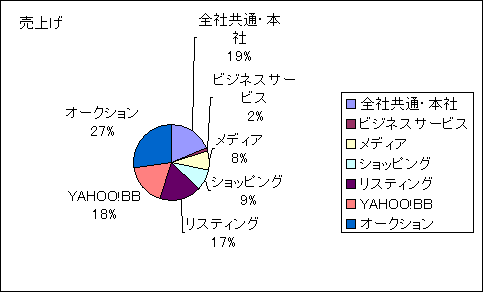

で、まさに今の日本のYAHOO!ってどうなんだろうということで、ちょうどいいタイミングのデータがある。

YAHOO!JAPANは昨日、最新の中間決算報告を発表した。ちょっと読むにはふたつめのプレゼン資料が分かりやすい。

・2003年度第2四半期および上半期の事業概況(2003年10月21日発表)

http://docs.yahoo.co.jp/info/investor/jp/bizres/gaikyo/20031021/20031021-gaikyo-jp.pdf

・2003年度第2四半期および中間決算説明会のプレゼンテーション資料(2003年10月21日発表)

http://docs.yahoo.co.jp/info/investor/jp/bizres/present/20031021/031021-2q-present-jp-all.pdf

このIR資料からQ&A形式で今のYAHOO!が分かるようにまとめると、

Q:YAHOO!JAPANはどれくらいアクセスされているの?

A:

当四半期において、当社の1 日のページビューは、初めて5 億9,000 万ページビューを突破しました。当グループの9 月の月間ページビューは、165 億2,096 万ページビューに達し、(中略))ユニークユーザー数は、約5,700万ブラウザと前四半期末と比較して約160 万ブラウザ増加(2.9%増)しました。

Q:儲かってますか?

A:

上半期の売上高は331 億円(前年同期比70.9%増)、営業利益は176 億円(前年同期比86.4%増)

Q:いろいろやってますが売上げと利益、ページビューの比率は?

A:

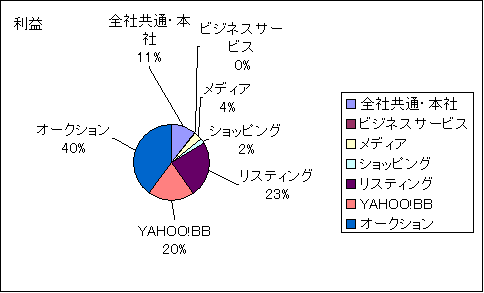

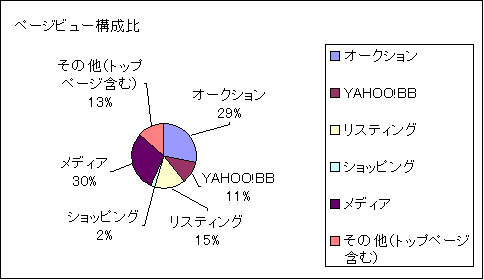

どうもIR資料のPDFだけでは分かりにくかったのでこんなかんじの構成グラフを作成してみた。

Q:広告はどれくらい売れるものですか?

A:

当四半期の広告関連売上は48億円(前四半期比10.5%増、前年同期比58.4%増)と7四半期連続で増加、過去最高の売上高となった

とまあ、だいたい上記のようなものである。IR情報は株主を惑わしてはいけないので、現状説明にとどまる。公開資料をもとに作り直した私の3つの円グラフは観察すると、

・オークションはトラフィックや売上げより利益が多いからおいしそうだな

・ニュースコンテンツ(メディア)はトラフィックは多いけど儲からないのだな

・不動産とかグルメとかリスティングは人気はあるけどそれほど儲かってないのだな

・ショッピングはまだまだ。楽天とかアマゾンとかあるしなあ

といったことが分かる。ちなみに、米国ではYAHOO!オークションは人気も利益も日本ほどなかったりする(紹介した本には経緯が書いてある。有料化したとたん90%のユーザを失い、eBay買収失敗という誤算のせいだ)し、YAHOO!BBもない。

というわけで本日は某所で打倒YAHOO!研究会。予習をそのままエントリした次第。

u}WbNio[V}QvÆ¢¤¾tðDZ©Å·¢½o±ªÈ¢¾ë¤©B½©ðL¯·éÆ«É5©ç9ÂÌvfÈçÎL¯ÉÆÇßⷢƢ¤Ó¡Å éBîñðfUC·éÛÉÍj [ÌÚðA»ÌÍÍÉûßæ¤AÈÇÆéæâïcÅAøp³ê½è·éB

±ÌàÌ´TÍASwÒGeorge Millerª1956NÉThe Psychological ReviewÉ\µ½A±Ì_¶É éB

EThe Magical Number Seven, Plus or Minus Two:

Some Limits on Our Capacity for Processing Informationi´¶j

http://www.well.com/user/smalin/miller.html

u@ÌV}QFäXÌîñ\ÍÌô©ÌÀEvB±Ì¤ÅÍA_ÈÌÀÑðí±ÒÉL¯³¹Aãɳmɽūé©ð©é±ÆÅAÇÌöxÌîñÊðlÍêxÉL¯Å«éÌ©ðJèÔµ±µ½B»ÌÊA±Ì}WbNio[ª»¾·éí¯¾ªAÀÍवbÍæª éB

í±ÒÍAPO Ìðo¦éÆ«ÉK¸µàPOÂÌvfðo¦éí¯ÅÍÈ©Á½Ì¾BL¯Å«évfÌÅáPÊÍîñwÌ¢EÅÍu`NvÆÄÎêéB}WbNio[ͳmÉÍÌÅÍÈÄ`NÌÉ¢Äq×Ä¢éB

á¦ÎA_ȶñu8478502165vÆ¢¤ñÍL¯µÉ¢ªA±êªàµp^[ðÂu8886677777v¾Á½çL¯µâ·¢¾ë¤BêCí¹Æ¢¤èà éBT̽ûªu2.2360679vÍAuxmR[ÉIEÂvÆL¯µ½ûªeÕ¾B

Ⱥ©Æ¢¦ÎA

u8478502165vÈçA10ÂÌÈÌÅ`NÍ10

u8886677777vÈç888@66 7777Æ3ÂÌƵÄL¯Å«é©ç`NÍ3

u2.2360679vÈçuxmR[AIEAÂvÅ`NÍ3

Æ¢¤±ÆÉÈé©ç¾Bp^[ÌO[sOâ¾tÌC[W»ÉæÁÄA·¢îñ̪ðL»·éhð^¦é±ÆÅA`Nð¸çµÄ¢¯ÎAlÔÍàÁƽ³ñÌvf©çÈéîñðL¯Å«éB±ÌÀ±ÅàA0Æ1©çÈé18 Ì2iu101000100111001110vð ÌÈ¢10iÉÏ··é±ÆÅA4©5`NöxÜųkµÄL¯Å«é±ÆªØ³êÄ¢éBܽAÈOÇñ¾{ÅÍA~ü¦ÌÃLÌ¢E`sIàêCí¹ÅL¯µÄ¢éÆ©êÄ¢½ªA±êà`Nð¸ç·w;ë¤B

EQlFüú\Ìo¦û

http://www.d2.dion.ne.jp/~hmurata/goro.html

³ÄA±ÌÃT_ð¿oµÄ½ðWJµ½¢©Æ¢¤ÆAÍ¡AȺÌTCgÅWebhCÌ}[PeBOÉ¢ÄAÚðÁÄ¢éB±±Ål^ƵÄl¦Ä¢é±Æð±ÌBlogÅàc_µÄݽ¢Ì¾B

EWebhC}[PeBO

http://webdomainmarketing.jp/

WebhC¼ÍAZÄo¦â·¢ÙÇæ¢Æ¾íêéªAK¸µàZ¢o¦â·¢ÅÍÈ¢ÌÅÍÈ¢©Æ¢¤±Æ¾BhCƵÄzIÈÌÍ3`NÌhCÅ ë¤Bá¦Î±ÌTCgÌhCÍA

www.ringolab.com

-1- -2- -3-

¾Á½çA3`N¾Bwww.мâêʼiêêj{.com(jp)NXÌ·³ªî{PÊÆl¦Ä¢éB

ÅßмÏXµ½uRvuhÅL¼È[J[obt@[ÌhCÍAmelco.co.jpª¼ÉæçêÄ¢½½ßA

www.melco inc.co.jp

-1- -2- -3- -4- -5-

ÆÈèA5`NÆÈÁÄ¢éBincª`NÉ{1µÄ¢éBá±o¦É¢B

¶ª·³ÆÍäáµÈ¢ÈƨàÁ½ÌÍA±ÌLÅæÞµ½A¨äêÌ·òÌñÂÌURLÌ᪠éB

å]Ë·ò¨ê

http://www.ooedoonsen.jp/ iPCTCgj

http://oom.jp/ igÑTCgj

Æ¢¤Ó½Âð©½Æ«APCTCgÌURLÍ3`NÆ¢¦é©ço¦â·¢ªAgÑTCgÍgÑÅÍü͵ⷢªÓ¡ªª©èÉ`NðÜÆßÉ¢Buoomv¾¯Å3`Nðg¤ÌÅL¯µÉ¢Æ´¶½Bi±êªå]Ë·ò¨ê̪¶¾Æª©Á½çL¯µâ·ÈÁ½ªAª©çÈ©Á½Ì¾jB

vgR¼Ìhttp://âfBNgKwàÁ¦éÆÈéƳçÉ`Nͦéí¯¾ªAâèͶÅÍÈA`N̪âèÅ é±Æªí©éBWªR`NÅ èA½ÌlÍ»ÌðúÒ·éB

»±Å

mµ½¢hCiURL)Ì`NÌ}WbNio[ÍR{Pöx

ƾ¦éÌÅÍÈ¢©AÆÍ_µÄ¢éB±êð´¦éÆ}ÉL¯ªïµÈÁÄéB±Ì[ÍWeb}[PeBOÌvZXÅKpÅ«é͸¾B

á¦ÎÌBlogÌURLÍsi¾BLÉo·ÆµÄA

uwww.ringolab.comvÈç梪uwww.ringolab.com/note/daiya/vÍAEgB

åèéÆÌWebÌv[VLy[ÅÍ[UÉURLðFm³¹L¯ÉÆÇß³¹é±ÆÉzÌ\Zª¶çêÄ¢éB»ÌÉAhC¼Í¢¢©°ñÅñÈwIÈv¢Â«ÅÝè³êĵܤ±Æª½¢Buo¦â·³vðàÁÆÈwµÄàæ¢Í¸¾B

êx@ïª êαÌURLÌFmÉ¢ÄÍAÀ±ÅصÄݽ¢Æ¨àÁÄ¢éBÝȳñÌөऩª¢½¢B

ÅãÉ]k¾ªA¢Eê·¢inCtȵjhCÍA58¶Ì±êÅ éB

E58¶Ì¢Eê·¢hC

http://llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.com/

±êÍEF[YêÅpêÉ·éÆuThe church of St. Mary in the hollow of white hazel trees near the rapid whirlpool by St. Tysilio's of the red cavevÆ¢¤Ó¡çµ¢B`NÉ·éÆ13öxÉÈé¾ë¤©Bê©Ao¦éÌͳƴ¶éªA9ÌãÀlð´¦Ä¢éàÌÌA±êÅàL»µÄ`Nð¸ç¹ÎAÊÌlÅàªñÎÁÄAo¦çêÈ¢±ÆàÈ¢AÆ¢¤±ÆÉÈé¾ë¤©B

o¦ÄÝéÆÊ¢©àµêÈ¢B

u¢Eê·¢hCÁı꾺vƾ¢Èªç58¶ðNâ©É^CvµÄ©¹½çA¡Åûð ñ®èƳ¹éFlÌçªÚÉ©Ñ»¤ÅÍH

全米ベストセラーの営業ノウハウの著。米キャノン、3M、HPなどで採用された実績があり、40万人がこのプログラムを使って営業に成功したという。組織のVITO(Very Important Top Officer)、つまり社長やCEOに対して、どうセールスをかけるべきか、戦略が述べられている。

本の帯でも紹介されている、おすすめ営業プロセスは、

1 準備 企業調査は最低限で、業界情報に通じておく

2 手紙 見出しはリスク・利益の数字を示しつつ3行以内

3 電話 トップをあなたの話に割り込ませる

4 プレゼン 「利益」から説明を始める

5 成約 トップから推薦の言葉をもらう

という手順だ。ここでいう、手紙はメールではなく普通の手紙(Snail Mail)のことである。手紙は電話の布石に過ぎないが、内容はVITOにではなく秘書に歓迎されるように書けとのこと。将を射ようとすればまず馬から、ということか。

トップ営業を成功させるには、企業組織の「影響力と権限のネットワーク」を正しく理解しておくことが必要だという。そこには4つのカテゴリに属する人間が住んでいる。彼らは同じものではなく、異なるものを探しているのであって、適切な与え方で求めるものを与えないとセールスはうまくいかない。

1 VITO(実質的最高意思決定者) 利益を探している

2 マネージャー(マネージャー) 利点を探している

3 シーモア(技術に詳しい識者) 特徴を探している See Moreが口癖

4 消費者(一般の社員達を指す) 機能を探している

これら4カテゴリの人々の上に立つVITOに、具体的にどのような説得や質問が有効か、を教えてくれる本だ。

企業のトップは忙しくて一介の営業マンのアポイントなど相手にしてくれない、と諦めるのは早計だ。会社の利益には目がないトップたちは、利益をビジュアライズしてやれば、何時間でも会ってくれるのだ。

・著者のオフィシャルWebサイト

http://www.sellingtovito.com

私は、ビジネスにおいて、説得や交渉という営業技術は、瑣末なことではなく、むしろ本質だと感じている。どんなに良い技術や商品があっても、買い手の人間組織を動かすことができないならば、使われないで終わるからだ。開発生産の努力もそれでは無駄になる。説得や交渉の過程で、逆に、商品の問題点や可能性が明らかになることも多い。

究極の営業とは売り手と買い手に電話を2本かけるだけで翌月、自分の口座に振込みが発生することだ、と私は考えている。それによってプロセスに関わる三者がそれぞれ利益を産み、次の取引ゲームを望む関係を維持することが肝要だ。この本の語るトップ営業は、最も純粋にこの理想形を実現できる近道だと思う。

少しITに話を引っ張ると、この汗臭く手間のかかる交渉ゲームの一部は、近い将来ソフトウェアエージェント同士の交渉に置き換わると考えている。既に商品の最低価格を探すロボットや、オークションで自動入札を行うロボットが、ネット上を動き回っている。BotSpotのShopping Botsディレクトリにはその種の例が多数紹介されている。

・BotSpot(ソフトウェアエージェントのディレクトリ)

http://www.botspot.com/

買い手も売り手も仲介者もソフトウェアエージェントになると、ナッシュ均衡やベイズ理論といった「交渉と意思決定」のゲーム理論の研究が、この分野で莫大な利益を産む可能性があると思う。足で稼いだ営業マンのノウハウが、こういったボットにフィードバックされる日も近いのではないか。この金脈を掘り当てられないかと今、密かに研究中である。

私は毎日、このBlogに日記でコラム風の記事を書いている。ネタとなるアイデアやデータはすぐみつかる。一番時間がかかるのは、それをどういうアウトラインを持つストーリーとして読んでもらうか、構成の部分だ。

起承転結、序破急、三大噺のようなコラムの構成は、登場する要素を線で結んだような図で考えると構想を作りやすいな、と思っていた。そこでieditというツールを使って実験を試みた。

・iEdit

http://member.nifty.ne.jp/kondoumh/software/iedit.html

ieditはアウトラインをツリー構造で書くのと同時に、要素と矢印の概念図を描くためのフリーソフトだ。ユーザは、ツリー構造で関係を整理してもいいし、直接、概念図をツールを使って描いても良い。他の文書作成ツールと連動させる関連ソフトもいくつかある。

これを使って、コラムの構成を発想した。最初の「夏川りみ」のノードからアイデアを書き出して、思い浮かぶ要素を配置していく。関連するものはなるべく近くに寄せる。アイデアだしを一通り終え、文章の流れをつけられそうなものを線でつないでみたのが以下の図だ。

(クリックで拡大)

(注:このソフトでは標準では図のエクスポートはSVG形式で出力される。こちらがSVG(要SVGリーダー)。)

そして、図を使って書き上げたコラムの完成形は以下のようになった。一度、素材の洗い出しと関係付けを図作成のフェイズでやっているのでスラスラ書けた、気がする。iEdit上では線でつなげたノードの配置を動かしても、線の関係は変わらないように画面上自動調整されるから、執筆段階でも図を変更していける。紙にはないデジタルツールの強みといえそう。

実験で作成したコラム:

「

・ツールとしての音

私は「涙そうそう」で有名になった歌姫、夏川りみのファンである。どことなく、米国のカントリー歌手リアン・ライムスに似ている。沖縄の歌は日本のカントリーと言えるし、10代前半で地元の喉自慢大会を連覇して神童としてメディアにデビューした経歴も同じだ。この二人の美声によってうっとりするのは大人の男性だけでもないらしい。

彼女の新曲「童神(わらべがみ)」が今、妊婦や産婦の間で爆発的な人気だという。歌詞の内容は生まれてきた子どもの成長を祈る母親の叙情詩である。揺り籠にゆられるような曲調、夏川りみの透明感あふれる優しい声質の相互作用なのだろうか。子どもに聞かせるとスヤスヤ眠りだしてしまうのだという。胎教や子守唄ソングとして即効があるという噂が広まって、スマッシュヒットとなっている、と聞く。早速、ウチの生後2ヶ月の息子にも聴かせたら、ぐずっていたのに、サビの「ヘイヨーヘイヨー」のところで、あっという間に寝入ってくれた。ほとんど魔法みたいだ。それからというもの、我が家でこの歌は鑑賞するだけでなく、子どもを眠らせるという機能を持ったツールとして役立つ音になった。

・You Light Up My Life: Inspirational Songs (リアン・ライムス)

お隣韓国では、携帯電話のスピーカーで蚊が嫌がる周波数の音響を発生させて追い払う「携帯電話による蚊退治」サービスが開始されたというニュースを読んだ。着メロとして、人間の耳には聴こえない周波数の音を鳴らすそうだ。実際の効果は、特定の蚊にしか効かないらしいのだが、音を、メッセージの触媒や娯楽として使うのではなく、機能として使う発想例として、面白いと思った。

・携帯電話で蚊を退治する モバイル・コンテンツ社が開発

http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2003070924728

ノートPCや携帯、PDAなど、私たちはスピーカー内蔵のデバイスを日常持ち歩いくようになったが、あまり活用できてはいないだろう。音を、音楽やクリック音として使うのではない、新しい使い方がきっと他にもあるはずだ。「異性をひきつけるフェロモン効果音」「衝動買いを誘う購買促進BGM」「上司に決断を急がせるASAPミュージック」「同じ趣味の人が近づくと共鳴して知らせるマッチング超音波」。アイデアは広がるが、「童神」のおかげで私まで眠くなってきた。続きは明日考えよう。

」

最近、使い始めたこのソフトだが、結構、発想を支援するツールとして機能する。昨日の中沢新一の理論もそうだったが、図(トポロジー)で考えることで、物事の相関が脳内で整理され、文章化されやすくなるという効果は確かにあると思う。フリーソフトなので、試しに読者のみなさんもやってみて結果を教えて欲しい。(他人がどういう図を描くのか知りたいのです。)

ちなみに今回のコラムでは、iEditの機能を半分も使っていない。ノードの自動レイアウトや、階層構造ごとのWebマップを作るHTML出力機能、XML出力機能、既存のメタファイルの貼り付けなど機能は多彩である。今回は非常にシンプルな図を作成したが、仕事のプレゼンでも使える美麗な概念図、チャートも作成することができるはずだ。私はこのツールに今、惚れこんでいる。

気鋭の宗教学者 中沢新一の著。大学での講義をまとめたもの。

マイブームである「要約」の練習を兼ねて最初に概要解説。さすがにこの要約作業は今のソフトウェアではできまい。(長い要約の後、デジタル系のネタに落ち着くのでご安心を?)。

■私はこう読んだという要約(ちゃんとした要約はAmazonの解説のほうがいいかも)

深い瞑想、熱狂、薬物トリップ、電気的刺激などによって、世界中の民族が共通する形状の抽象図形パターンを幻視するという。「内部視覚(リンク:entoptic formsの例)」と呼ばれるこのパターンは、旧石器時代の洞窟壁画にも、現代のインディアンや、アマゾンの森深くに住む部族の神聖な絵にも同じく登場する共通のカタチなのだという。普通の人でもこれを見るには目を閉じてまぶたの上をしばらく少し強く押さえればランダムな抽象模様としてこれに近いものを確認することができるかもしれない。このパターンは、意味を持つイメージ、言語化される以前の、人間の脳の深奥の情報の流れに由来するもの、つまり、情報伝達物質ニューロンの発火現象と深いつながりを持つものと考えられるそうだ。

この内部視覚という、はたらきが、宗教の超越体験と密接な関係があり、そこからスピリット(精霊)という概念が生まれていった。スピリットは、やがて多神教の神々を作り出し、その中でも高級な位置づけの「高いところにいる天の神」や、「外部からやってくる来訪神(マレビト思想)」、「おおいなるもの、グレートスピリット」や、ついには、絶対的な唯一神=Godを作り出す。王権や社会制度と強く結びつくことで、唯一神の思想はキリスト教や西欧文明の影響力にのって、世界に広がり、現代物質文明においては「政治・経済・社会のグローバリズム」という怪物に変身する。よくも悪くも世界を支配している、この現代の神も、もともとは内部視覚が生んだスピリットであり、生物的な構造が必然的に作り出したものということになる。

神々(または唯一神)のカタチがここまで多様になったのは、原初のスピリットのカタチが歴史の中で、繰り返し特定の変換ロジックで変容された結果である。そのカタチの変換は、「メビウスの帯」や「トーラス(ドーナッツ構造)」といった物理トポロジーを使うと説明がつく。表裏の区別(生と死、あの世とこの世、善悪、清濁)が連続する象徴であるメビウスの帯。いくら表面を言葉で埋め尽くしても、中心の空間(神)を語りきれないトーラス。これらのトポロジーを使ったカタチの変換が民族コミュニティにかかる自然環境や社会の圧力によって強力に推し進められた。私たちの生きる現代は、ついには圧力によって神を殺してしまった結果、自然に対する畏敬や、分かち合いや、内から湧き上がる原初的エネルギーを失った。代わりに、米国大統領が自らを正当化する破壊的な「善」や、科学という知の万能主義、物質化されたスピリットとしての「商品」が世界を埋め尽くしている。未来の「神」に希望を見出せるとしたら、それは私たちの心にかすかに残った野生のスピリットのはたらきをもう一度見直すことから始まるだろう。

以上、要約終わり。

とまあ、ざっとこんな感じの内容だ。世界の文化に見られる共通性の豊富な事例紹介や、物理トポロジーを使った変換の仕組み解説の巧みさ、イメージを広げやすい写真やイラストのビジュアル挿入といった仕掛けが、中沢の学生への語りかけ口調にテンポよくマッチしていて、学生気分でワクワク読めた。中沢の思想は、過去を振り返る宗教思想史ではなく、今の視点から未来も見据えた現代の宗教論となっているのが、いいなと思う。

で、このBlogネタ的に落とし込むと、分散協調するソフトウェアエージェント(AI)たちは、神の夢を見ることができるだろうか、というテーマになる。人間の脳と心を完璧にAIが模倣をしようとするなら抽象化の重要な過程である、神の概念の生成プロセスを避けて通ることはできないはずだと考える。

内部視覚の源となるニューロン発火のソフトウェア・シミュレーションができれば、中沢の言うトポロジー変換関数にかけることで、ビットの世界にも「神200X」(紙2001にかけてます、てへ)を現出させることも可能なのではないか。

私たちは、精神性の世界と、ビットの世界を遠く離れたものと考えがちだ。だが、ネット上にはバーチャルな御参りができるお墓や寺社、伝道ツールとしてのWebサイト、追悼サイト、自殺コミュニティといった精神性のパケットも流れ始めているわけだから、世代を重ねれば、ふたつの異世界の調和を受容する方向へ向かってもおかしくないのじゃないか。

私は無宗教であるが、誰も見ていないとしても、位牌につばを吐きかけられないし、お墓を蹴飛ばすことはできない、抵抗がある。何らかのスピリットの実在を感じていることになる。それと同じように、死んでしまった人の笑顔のデジタル写真ファイルやホームページファイルを、「ゴミ箱」に入れるのも少し抵抗を感じる。これって自然な感覚ではないか?そしてビットにスピリットを感じ得るという未来の宗教、精神文化の予兆と考えても、おかしくないのではないか。

最後に参考になるかならないか分からない参考URL。

・ネット墓参り

http://www.i-can.jp/nethakamairi.htm

ここにユーザがいるとすれば少なくとも契約者たちは画面に何らかの「スピリット」を感じていることになる。

・電子写経 本願寺大谷WEB

http://www.honganji.net/syakyou/index.html

PCで写経

・観音院

http://www.kannon-in.or.jp/

メールで参拝、バーチャル霊園

・ネット葬

http://www.d-uso.to/etcuso/funeral/netsou.htm

「ネット葬」は、故人のご遺骨の一部(あるいは全部)をポリゴン化(CADデータ)し オンライン上へ発信するメモリアルサービスです。(嘘だけど発想として)。

・神社のインターネット利用は進む? 矢先稲荷神社で研修会開催

http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/980820/jinja.htm

寺社界インターネット利用の展望と問題点

・Archive for Religions in the Internet

http://ari.ijcc.kokugakuin.ac.jp/

国学院大学。「宗教と社会」学会「情報テクノロジーと新世代の宗教的インタラクション」プロジェクト有志による「宗教情報アーカイブARI」

・私の書評:脳はいかにして“神”を見るか―宗教体験のブレイン・サイエンス

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000134.html

評価:★★☆☆☆

・MITコンピュータサイエンス・ラボ所長ダートウゾス教授のIT学講義

ダートウゾス教授は人間中心型コンピューティングを提唱している。人間がPCに隷属化されたり、過剰なストレスを受けたりすることなく、人間の能力を自然な形で発揮できるPC環境や、社会・経済システムのことだ。

その推進力を教授は5つ挙げた。

■人間中心型コンピューティング 5つの推進力

1 音声認識

2 自動化

3 個人化された情報アクセス

4 コラボレーション

5 カスタマイゼーション

各要素を、未来の生活シーンの中で描写しながら、コンピュータはかくあるべきと語る本だ。2001年の刊行の本と言うことで既に実現が進んでいる予見も混じるが、大半の記述は、まだまだ、新しい。むしろ、現実が追いついた分だけ、分かりやすく感じられるとも言える。

「セマンティックWebの陰謀」という興味深い章もある。通常のハイパーリンクを青いリンク、ユーザが作り出す意味のリンクを赤いリンクと呼び、ふたつのリンクがRDFメタデータの技術でセマンティックWebを織り成していくだろうという、今まさにネットで起きていることがずばり書かれていたりもする。

そして、教授らが推進している人間中心型コンピューティングの実現プロジェクト「オキシジェン」の解説で最後を締めくくる。オキシジェンとは、1999年に開始され、250人の世界の精鋭研究者と5千万ドルの研究予算を投じた、人間中心型コンピュータ環境のプロトタイプ制作プロジェクトだ。ネットワークプロトコル、ハードウェア、携帯デバイス、ソフトウェアなど研究は多岐にわたる。

オキシジェンは以下のURLで概要がある。

・MITオキシジェンプロジェクト

http://www.oxygen.lcs.mit.edu/

以下のムービーとスクリーンキャプチャは最新のオキシジェンとその周辺の研究状況を伝えるサマリーとしてちょうど良いもの。順番にクリックすればオキシジェン概要のイメージがつかめるかなというものを集めてみた。

・携帯デバイスH21のデモムービー

http://www.oxygen.lcs.mit.edu/videos/guide.mpeg

・Cricket 位置認識による最適ネットワーク構築

http://oxygen.lcs.mit.edu/videos/cricket.mpeg

・Software Proxy いつでもどこでも自分の作業環境を実現

http://www.oxygen.lcs.mit.edu/videos/proxy.mpeg

・Metaglue インテリジェント空間におけるソフトエージェントによるユーザ支援

http://www.oxygen.lcs.mit.edu/videos/metaglue.mpeg

・HayStack RDFメタデータを活用した未来派PIM

http://haystack.lcs.mit.edu/

・Grid アドホックなユビキタスネットワークプロトコル

http://www.pdos.lcs.mit.edu/grid/

・Annotea Webに対するコメントを共有する仕組み

http://www.w3.org/2001/Annotea/

・START 自然言語での質問応答システム(試すことができる)

http://www.ai.mit.edu/projects/infolab/ailab

オキシジェンプロジェクトに関連する研究はこのほかにも多数あり、全貌を把握するのは難しいが、「セマンティックWeb」「ユビキタス」「エージェント」「分散コンピューティング」などの先端キーワードの複合体みたいなものだ。目指すところや展望はこの本の最後に教授が語っている。

この本は名著と思うし博士の知見に共感する部分が多いが、ひとつ意見を言わせてもらうとしたら、人間中心型を唱える博士はおじいちゃん発想だなと感じた。若い世代はPCに隷属しているとそもそも感じていないのではないか、と思うのだ。物心ついた頃からコンピューティングに親しんだ層というのは、使いにくいインタフェースには見向きもしないか、あるいは、機械に対する適応力という柔軟性も数倍持っていて難なく使いこなしてしまう。最初から人間中心というか「ワタシ中心」コンピューティングができているのだ。

このワタシ中心コンピューティングの担い手たちがコンピュータを設計するようになったとき、コンピュータのアーキテクチャやインタフェースはどう変わるだろうか。今の私たちが20年後にタイムトリップしたとして、その時代のPC環境は、私たちにとって、使いやすく理解しやすいものとは限らないような気がする。PC進化の向かっているのは、コンピュータと人間の共生環境であって、客体としてコンピュータを捉える古い思想とは根本的に異なるものなのじゃないか、私たちは進化しているのではなくて環境に最適化しているだけのはずだ、そんな風に思う。

と、批評チックに書いたけど、この本の私の評価は高い。

評価:★★★☆☆

èú¹È¢\tgÉÐÆÂÉuvª éB

E Professional

http://www.kamilabo.jp/

E 2001 ver.1.9

http://www.ki.rim.or.jp/~kami/program/kami.html

Âlâ¬KÍO[vªAüèµ½îñðo^·éXNbvEf[^x[X̱ÆðÍup[\iibWx[XvÆèÉÄñÅ¢éBvÍWebâ[ÅCÉÈÁ½îñðÛ¶µÄ¨¯é\tgEFA̱ÆÅ éBÍ»¤¢Á½AvÌÐƾB

p[\iibWx[XÉÜÁ½`®ÍÈ¢ªAȺÌæ¤Èpð½·AvP[VÆè`µÄ¢éB

Ep[\iibWx[XÌv

@@@@@@@@G½ÈîñðAüèµ½ç¦ÀÉAeÕÉ۶ūé±Æ

@@@@@@@@ReLXgîñâÖAîñð©®üÍÅ«é±Æ

@@@@@@@@õ@\ÆtH[JXI[o[r

[Ì@\ª[ÀµÄ¢é±Æ

@@@@@@@@õÊðÁHµâ·¢±Æ

@@@@@@@@®ìªy¢±Æ

@@@@@@@@îñ̤LÆ{ÒWÌǪūé±Æ

ܽAp[\iibWx[XÉÍA±¤¢Á½sª ÁÄÍÈçÈ¢Æl¦éB

f[^x[XÌ\¢ÝvªÅè³êÄ¢é

üÍÆǪÊ|

¨èy³ªÈ¢

îñðNbsOµ½ãÉÍū马èAeÕÉîñðo^Å«½ûªÇ¢BtH_Éæ鵧ÈKwÇÈÇðßçêĵܤÆCy³ªÁ¦AÇANbsOðµÈÈÁĵܤ©ç¾B

ܽANbsOµ½îñÍ»ÌÜÜiAS ISjÅ۶ūéÙ¤ªÇ¢BPC[Uªµ¤îñÍàeà`®à½p¾µAlbgÉÍ·®ÉVµ¢t@C`®ªoêµÄé©ç¾B\ßÜÁ½f[^\¢ât@C`®Éµ©ÎµÄ¢È¢ibWx[XÍAg¢É¢BMS AccessâMS ExcelͱÌprÉÍü¢Ä¢È¢Ì¾B

Í¡ÌƱëAp[\iibWx[XƵÄAȺÌ3ÂðgÁÄ¢éB

P@tH_Ç{T[`NXÌgÝí¹iÈOÌðàLj

Q@Wiki

R@2001

«IÉÍAÂl⬳ÈgDÌp[\iibWx[XðP2PŤL·édgÝÅ éÆ©A©®Iɶ¬ðÇñÅÌ©®ªÞA[UÌs®OÌ©®L^A¹ºF¯ÎÆ¢Á½@\ªÁíÁÄA[UÍNbsOðA ÜèÓ¯·é±ÆÈA×ÈA[Àµ½ibWx[XðÄéæ¤ÉÈé¾ë¤Æl¦éBiÅß±ÌBlog¢\ªª½¢ÈBBBjB

³ÄA±Ì3ÂÚÌ\tguvÍîñNbsOðÈPÉs¤í\tgÅAAvP[VãŶñâæðÍÍIðµhbO·éÆAîñðªÞ·éu vª\¦³êéB[UÍA ɪ޼ð¯é±ÆªÅ«A®µ½¢ É»Ìîñðhbv·éB ÉüÁ½îñÍêµ½èAS¶õ·é±ÆªÅ«éBìÒÍ1982N¶ÜêÅᢪA2NA±ÅIPA¢¥\tgEFAÆJÒÉIÎê½B

uvÌÖ³ÍhbOãÉeɪÞæóâÌ ªTChÉ©®IÉ\¦³êéÆ¢¤AaVÈC^tF[XÉ éÆv¤BNbsOÌ誮ÁÆÈÈé̾B±ÌìÒ¾¯ÅÈAhbOEAhEhbvÌüÇÉ¢ÄÍAÄ}CN\tgT[`àæègñÅ¢éB

EVisualization and Interaction for Business and Entertainment

http://research.microsoft.com/research/vibe/

}CN\tgT[`ÌîñÌ»ÆC^NVÉ¢Ä̤Ìê

EDrag And Popif[r[ èjA

http://www.darmstadt.gmd.de/~baudisch/projects/dragandpop/

EDrag-and-Pop and Drag-and-Pick:

http://www.ipsi.fhg.de/~baudisch/publications/2003-Baudisch-Interact03-DragAndPop.pdf

Drag And PopADrag And PickÆÄÎêé±ÌVµ¢ìû@ÍAhbOðs¤ÆAhbvÅ«é檲\¦³ê½èAACRªßÉWÜÁÄ«½è·éBÌìû@ð³çÉi»³¹Ä¢ûüƾ¦»¤¾B

±¤¢Á½¬³Èg¢èÌHvÍp[\iibWx[XÅÍÍÉìp·é͸¾B}CN\tgT[`ÅͼÉà¢Â©AWindowsÌìû@ÌüÇ̤µÄ¢éBÇêàÖ»¤BîñnÌAvÉÀ³êéÌðñª·µÄÒƤB

EGroupBar

http://www.darmstadt.gmd.de/~baudisch/projects/groupbar/index.html

AvP[Vâ¶EBhEÌN®óÔðO[vƵÄAo^ÇÅ«é¢Ì^XNo[Bá¦ÎWordÆExcelð§¿ã°éud[hvO[vÅ éÆ©AæÒWÆfÒW\tgÌu}`fBA[hvÈÇAæg¤AvÌgÝí¹AEBhEÌCAEgð·®ÉÄÑo·±ÆªÅ«éB

EHigh Density Cursor

http://www.patrickbaudisch.com/projects/highdensitycursor/demo

2æÊfBXvCpÉÖÈJ[\\¦û@

プライベートなことを話すと、私には生後2ヶ月の息子がいる。第一子であり、今は寝返りの練習中である。だからというわけではないのだが(だからなのかもしれないが)、こんな天才育成本を読んだ。

天才児には以下のような統計があるらしい。

1 天才児の大半は男子である

2 天才児は中産階級の家庭の第一子であることが多い

3 天才児の親は、出産平均年齢よりも高齢で子をもうける傾向がある

4 天才児は、帝王切開で生まれる率が高い

5 天才児の親は、驚異的な才能を持つ子どもを通じて自分自身の野心を実現しようとする率が高い

それぞれ意味があるのだが、結論は天才は生得的なものと思われているが近年の研究によって、環境が大きな役割を果たすことが分かってきたのだという。子どもに限らず成人も含めて、学習を楽しませ、潜在意識に働きかけるような「アクティビティ」を実践することで潜在能力を驚異的なまでに引き出すことができる、というのが著者の論旨。

【バースデーサークル】

人の輪の中に、祝いたい人物を入れて、その人物の良いところを、心から褒めちぎるアクティビティ

【ノー不平デー】

家族の会話において一切不平不満を言わないというルールで過ごす

後半には、上記のような多数の実践アクティビティのノウハウが紹介されている。音楽やマインドマップを使った学習などもあった。どのアクティビティもポジティブ指向のルールの中で、自然に子どものアイデアを引き出そうとする試みだ。この本は主に子どもの教育が主眼だが、クリエイティブな会社でも同様のことが行われているなと思う。

創造性の高い組織はパーティーや個人表彰が上手だし、新人歓迎やプロジェクトの打ち上げにも工夫が見られ、楽しげな風土が形成されていることが多い。先日紹介したIDEOの本にもそうした記述が多くあるし、私が訪問した多くの急成長したシリコンバレー企業にもそういった習慣(ゲームや儀式)を良く見た。ボールを持っている人がアイデアを話したり、プログラムのコードを短縮したことを誇るグラフを壁一面に張り出したり。

(実際、著者のピータークラインはこの手法を組織に実践した別の本「こうすれば組織は変えられる!―「学習する組織」をつくる10ステップ・トレーニング」も書いている)。組織風土を定着させるツールとして、この本のアクティビティはどれも検討の余地がありそうだ。

日本では、子どもの教育と言うと「百ます計算」の陰山先生が有名であるが、その内容は、低学力の克服、ボトムアップ指向のツール論中心でピンとこない。日本には、天才を意図的に作り出そうとする教育実践の専門家はいないのであろうか?

天才と言えば、知人が最近、経済産業省の外郭団体である情報処理振興事業協会から「天才プログラマ」の認定を受けた。彼の研究も面白いのでBlogに書こう、書こうと思いつつ説明が面倒でまだ書いていなかった。ある意味国家認定の天才だから、今度会ったら、このテーマについて意見を聞いてこようと思う。

・陰山学級物語

http://www2.nkansai.ne.jp/sch/hpkage/

・8名の天才プログラマー/スーパークリエータを発掘

〜平成14年度『未踏ソフトウェア創造事業』開発者の評価〜

http://www.ipa.go.jp/ipa/press/15FY/20030926.html

評価:★☆☆☆☆

æúÌCnetZ~i[ÅàAmazonªÀµ½f𩽪AVMS OfficeÍWebServiceÉε½T[`yCðڵĢéBlbg©çKvÈîñðWordâExcelɼÚÄÑoµÄ¶ì¬ðx·éÆ¢¤àÌBWebServiceÌNCAgƵÄAMS OfficeÍLÍȶݾÆv¤BܸWebuEU[Ìc[o[ƯöxÉÍy·éÌÅÍÈ¢©B

EÄ}CN\tgÆÄA}]AVOfficeÌWebT[rXÅñg

http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20061288,00.htm

EAmazonÌWebT[rXAMicrosoft Office SystemÉgÝÝÖ

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/10/10/730.html

MS OfficeÌT[`yCÍAPÉWordâExcelÌTChÉuEU[EBhEðüê龯ÉÍ~ÜçȢ͸¾BWebT[rXÆ¢¤vgRðgÁÄA.NetâActiveXâVBA}NÉæé@\R|[lgðAT[hp[eBªñ·é¾ë¤B

[UÍAKXAWebServiceðgÝí¹ÄA©ªpÉÁ»µ½ItBX«ðg¤æ¤ÉÈéB}CN\tgÍOfficeÖÌWebServiceWJÉ¢ÄAú{Åà·ÅÉæègÝðnßÄ¢éBúoO[vͱÌ_ÅÍæègݪ¢æ¤¾B

EúorY{[h

http://bizboard.nikkeibp.co.jp/ad/release_030416.pdf

EúofXNgbv

http://www.desktop.co.jp/pdf/office2003_setup.pdf

úoâAmazonA»Ì¼½SíÌICîñð©ÝÉQƵȪç¶ð쬵A¤L³êéêƵÄÌAvP[VBT[`[¾¯ÅȽÌrWlX}ÉÆÁÄ©Èè£ÍIÈîñ«ÉÈ軤¾B

COÜÅÜßêÎAWebServiceÍùɽoêµÄ¢éB

ESoapWare

http://www.soapware.org/

ESoapNews

http://soap.weblogs.com/

ESoapClient

http://www.soapclient.com/

Í«ÍWebuEU[ÈñÄsvÉÈéÌÅÍÈ¢©AÆßÈ¢ðl¦Ä¢éB

»ÝÌîñÌvZXðÍÌSÂƨ¦Ä¢éB

P@îñûW@¨@Q@îñ®@¨@R@¶ì¬@¨@S@îñM

PÆQÍCvbgARÆSÍAEgvbgÆàÄ×éB

»ÝÌfXNgbvÌìÆ«ÅÍASÂÌvZXðÊXÌAvP[VÅs¤±Æª½¢Bz©çµÄAîñÌóMÆMACvbgÆAEgvbgA±Ìå«ÈñÂÌvZXͪ¯ª¿¾Á½B¾©çAWebŲ׽îñðA®µÄArW

ACYi\âOt»jµAzzÅ«é¶É·éÉÍQ©RÂÌAvðg¤±ÆÉÈé

MS OfficeÌT[`yCÍA1-3ð·éàÌƾ¦éBîñvZX̻̬êÍICÅàA éB

Å߬sµÄ¢éWebAvÌABlogâWikið©Ä¢éÆAÂlÌiîñûWjƵÄàAMfBAi¶ì¬jƵÄàA¯É@\µÄ¢éB¨Ü¯É¢½L̶ÇàÅ«éµA¼ÒÌîñÆN·é±ÆàÅ«éB¡Ì«èÌR{[Vðs¤±ÆàÅ«éB

á¦ÎA¶»@\ÌáƵÄÍA

EFreeStyleWiki

http://fswiki.poi.jp/wiki.cgi?page=FrontPage

EBrainMemo

http://www.tender-brains.net/memo/public/intro.html

Æ¢Á½WikiVXeÅÍAICÉo^³ê½Ly[Wð·×ÄPDFƵÄoÍ·é±ÆªÅ«éBवDTPI@\ªÁíêÎA¶ÌIC¤¯ÒWvbgtH[ƾÁÄàÇ¢¾ë¤B

îñÌAvP[VÍãLSÂÌvZXðµ½uêvuóÔvƵÄÌîñÌ[NXy[XÉü©ÁÄ¢éæ¤Év¤B

2NãA3NãA½¿ÍǤ¢¤êÌÅdð·é±ÆÉÈé¾ë¤©BXMLWebServiceÉæé@\R|[lgð[UªIf}hÉgÝí¹éItBX«Ƣ¤ûü«ÍÔá¢È¢æ¤ÉvíêéB

¬AÐàÉàuE`ÌAvàWebServiceÎɵæ¤ævÆñÄðoµ½B

Blogを書く人向けに便利ツールを3本。

■一本目:AsociateHelper

http://a-h.parfe.jp/intro.html

Amazonアソシエイト用のタグを手軽に作成するツール。

Amazonのアソシエイトというのは読者諸氏もご存知だとは思いつつも説明すると、

・スマートモブズ―“群がる”モバイル族の挑戦

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4757101031/

という本があるとする(この本は実際名著。)。

私がこのBlogの中で、この本を紹介するときに、このURLの末尾に私のアソシエイトIDである「daiya0b-22」という文字列を追加してリンクしておく。

・スマートモブズ―“群がる”モバイル族の挑戦

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4757101031/daiya0b-22/

すると、このリンクをたどった読者がAmazonで本を購入してくれれば、販売額の3-5%程度が私の報酬になる、そういう仕組みだ。このURLを作るときに、いちいちIDをURLに付加するのは小さなことだけど面倒。それをブラウザと連携して一発でできるようにしてくれるのがこの支援ソフト。

■2本目:RakuCopy

http://a-h.parfe.jp/rakucopy/rakucopy.html

見ているページのタイトルとURLを簡単コピーするツール。

Webブラウザで見ているページをメールやチャットで紹介したい場合、タイトルとURLを同時にテキストとして取得したいというニーズは結構ある。このソフトをインストールしておけば、ブラウザで表示中のページ内で、右クリックメニューから一発でその処理を行える。

■3本目LinkMachine(橋本作。説明なし。直接ダウンロード。超自己責任でおながいします)

http://www.osanpo.net/daiya/beta/LinkMachine.exe

表示中のページの全リンクをテキスト化するツール。リンクのみの簡易テキストブラウザ。

これは私が作ったソフト For Windows。使い方は簡単でURLを入力して表示を選択すると、そのURLにあるリンクとタイトル(アンカー)の一覧が取得できるというもの。エディタペインのURLをクリックすると、その先のページの内容が表示できる。ある意味、リンクだけを抽出するテキストブラウザ&エディタ。表示内容をそのままメールしたりテキストファイルの保存することもできる。

最近の私の興味は情報の要約やビジュアライズということにある。

米国シリコンバレーには「エレベーターピッチ」という言葉があるらしい。30秒でエレベータが1Fに着く前に、乗り合わせた投資家に事業プランを説明するという意味。米軍の危機管理では、3分間で報告(3Minutes Report)し、15分で決断(15Minutes Dicision)を下すというマニュアル規則もあるらしい。情報の価値を高めるには、その内容と同じくらい、どう伝えるか、が重要な要素である。タイムイズマネーのビジネスの世界では特にそうだ。

私もこれが苦手である。もともと話し好きで、1時間でも2時間でも話すことはできる。逆に3分で同じ内容を要約してみよと言われると自信がない。ときどき、業界著名人と会うことができても、名刺交換の数十秒で、自分の事業や商品の説明をうまくできないのが悩みだ。それでこの本を読むことにした。

著者は弁護士。日常、難解な法律問題を一般人に要約して話すことに慣れている。

・3分間で、ポイントを3点、キーワードを中心に話す

・真善美(それぞれ、誠実さ、前向きさ、表現の美しさ)が短時間で感動を与える

・あがり性のひとはゆっくり始めて、自分のペースへ

・表情、視線、対人距離、服装、姿勢など非言語表現が情報伝達の97%を占める

など多くのノウハウが、2から3ページずつ語られていく。ちょうど、ひとつのノウハウが声を出して読むと3分で読める量になっているのは構成としてうまい。

一番印象的だった章。ある結婚披露宴で、新婦の父が挨拶に感極まって「本日は...」と話しはじめで絶句。沈黙の数十秒と沸き起こる聴衆の拍手というシーンの紹介を使って、話の「間」の重要性を説く部分。つきなみな挨拶をするよりも、メッセージは直截に伝わったわけだ。

この著者は文章が上手だ。ビジュアライズができている。3分間で話せるテンプレートを提供する本ではないが、3分で効果的にメッセージを伝えるための心構えや著者の経験の紹介は、具体的で参考になった。

評価:★★☆☆☆

´®µ½B±êÍf°çµ¢c[¾B

¡úÍNTTICCÌplfBXJbVÉplXgƵÄQÁµ½B5lÌplXgÌÊÌfBXJbVÅÍÈARWFN^iR{[V{vWFN^vÆ¢¤c[ªïcÌxÉgíê½B

±êÍAnûµ½SÒªAA^CÉïcÌàeðp[|CgÌTO}ƵÄÒWµÈªçAåæÊvWFN^Öe·éàÌBgUµª¿Èc_àeàAvWFN^[Ée³êérW AÉæÁÄAQÁÒA¾Ò̪ÌÅAû©ÌûüÖü©ÁÄ¢B»µÄAïcªI¹µ½Æ«ÉÍ«¿ÁƵ½AEgvbgªÅéB¡ñÌZ~i[Åàó]ÒÉÍ[Å3ÔÌc_ðo»µ½p[|Cgt@Cªn³êéÆ̱ÆB

êAmEnEª éçµAcåwÛÌàVeBLpXÅÍARWFN^ÌuÀà é椾B

ERWFN^ÉæéRZvg[N\ÍJ

http://www.ciec.or.jp/event/2002/papers/pdf/E0120.pdf

ERWFN^ÀH

http://www.keiomcc.com/colla0305/

³_A±êðs¤SÒÉÍARWFN^ÌîñrW ACYÌmEnE¾¯ÅÈAïcàeÉ¢ÄÊóöxÌ\õm¯ÍKv¾ë¤B¡úÌZ~i[ðSµÄ¾³Á½ûͽNào±ª éªÌñ]̬¢l¾Á½©çA¤Ü¢Á½Êà éÌ©àµêÈ¢ªAïcCxgÌtÁ¿lƵÄAQÁÒàyµ©Á½Í¸B¢_CxgâdvÈïcÌåÃÒÍlïêlÌ\ZÅA±ê¾¯Ìøʪ éÌÈçARWFN^A¢Ì]nª éB

ïcmEnEÅÍA¾Í¹¸Aïbð£i³¹éðit@Ve[^jðêl¨¯Æ¢¤C^NeBu\bhÈǪ éªARWFN^Ìûª¶Y«Í¢©àµêÈ¢ÆvÁ½B

¡úÍJ\tgÌÐîBWeby[WÌfUCÅÍARecâ\¢ðHTMLÅ«AfUCiüâCAEgjÍCSSÅAª£µÄAR[hðÆ¢¤ÌÍWebfUCÌ¢EÅÍA½èOÉÈÁÄ«½BÓ½ÂÌZpðo¦È¯êÎÈçÈ¢ÌÅAZpðÓ¯¹¸É§ìÅ«éI[TO\tgÍlCª éB

¾ªAz[y[Wr_[âADreamWeaverÈÇÌJ«ðgí¸ÉAèÅHTMLðÆ¢¤Ìæ¤È^CvÍܾܾ\½¢ÌÅÍÈ¢¾ë¤©B³ÊÈR[hªÈÄVvÉìé±ÆªÅ«ébgà éB

è«hÉÆÁĪªÉ¢ÌªCSSÉæéfUCJ¾BCSSÉvfðÇÁ·é²ÆÉHTMLðuEU[Å¢¿¢¿ÇÝܹÄmF\¦µÈ¢Æ¢¯È¢BÊ|¾È Æ·¢±ÆvÁÄ¢½ªAÅßÍͱÌ\tg̨©°ÅCSSJ͸¢ÔñyÉÈÁ½B

ETopStyle

http://www.bradsoft.com/topstyle/

±Ì\tgªÊ¢ÌÍHTMLð©ÈÄàACSSðR[fBO·é¾¯ÅAÊ\¦ªÇ¤Èé©ðACSSÌNX²ÆÉTv\¦µÄêé±ÆB¨©°ÅAfUC©çæÉìéÆ¢¤±ÆàÅ«éæ¤ÉÈÁ½B

»iÅÍADreamweaverÈÇÌW[ÈI[TO\tgÆAgµÄg¤±ÆàÅ«é©çAA}` AÅàvÅàg¦éBCSSâHTMLÌR[h`FbNâuEUÝ·«Ì`FbN@\AHTMLÌXHTMLÖÌÏ·@\à éiTIDYÌ@\ÈÌÅÀS´jB

@\ªÀè³êéªA³ÌTopStyle LiteÅàzz³êĨèACSSÌÈPÈfUC¾¯Å êÎA±¿çÅà\ªÉg¢èª éBLiteÅÍú{ê»·épb`àICÅüèÂ\¾B

Eú{ê»pb`

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se259212.html

±Ì\tgJïÐͼÉàRSS[_[ÌFeedDaemonà̵ĢéB[UC^tF[Xâyõ³ÈÇACÌ¢½f°çµ¢\tgnEX¾È ÆvÁÄTvðݽçAã\ÒÍàÆàÆlCWebI[TO\tgÌHomeSiteðJµÄAlleirei»ÝÍ}NfBAAColdFusionÈÇÅL¼¾Á½jÖpµ½Ð·ªocµÄ¢éÍlB¯ÐÌ~bVXe[ggÍoOÌ é\tgÈñ©âÎÉo³È¢¼Æ¾¤ElC¿ª´¶çêéB»êÍAت¢¢Í¸¾AÆ[¾B

Elï\l¦é½ß̹ïAÁĢܷ©?

l¦é½ßÌ]àmEnEulïvðÐîµ½{BÒÍñ°R[|[gR~ jP[VÇÌéæ}B

uACfAÆÍù¶ÌvfÌVµ¢gÝí¹ÈO̽àÌÅàÈ¢v

iuACfAÌÂèûvWF[YEEFuEOj

úíÉ éàÌÌ©çAdÌíð©·é±ÆÌåسð³¦çêéBǤâÁ½ç½èOÌú©çAÐçß«ð±«o·±ÆªÅ«é¾ë¤©B±Ì{ÅlïƵÄÐî³êéÌÍA½Æ¦ÎA±ñÈmEnE¾B

uJ[oXv

©N«½çA¡úÌJ[ðßéBÊΩçdAHÌXâæøæÈÇ çäéV[ÅA»ÌF̨ðTµÄ©éBÊ^ðBeµÄÀ×ÄÝéB

u}_[gv

³û`ðWÂÌ¡ÚÉæØÁÄAÉe[}ÆÈéàÌðBüÍÌ}XÉAz³êéàÌðßÄ¢BÍüÍÌ}XÉüê½àÌðSɵÄÊ̳û`ðßÄ¢B

ÇêàAÈPÅA»ÌCÉÈêÎNÅàÅ«émEnEΩèBÒHzðL°éÉÍA©ÈÉ©©éu¿åÁƵ½§Ívª|CgÉÈéÆq×Ä¢éBJ[oXž¦Î»êÍu»ÌFÌàÌðݯȢƢ¯È¢vÅ éµA}_[gÈçucèÌ}Xðßȯê΢¯È¢vÆ¢¤±Æ¾B

àæyÉÈO³íÁ½±Æª éB»êÍAuïcÌÆ«ÉzCg{[hÉÓð«µÈªçAACfAoµð·éÆ«ÉÍAÅÉÓð`ªÌuEvâAÔðQ,R¢Ĩ¯B»ÌûªACfAªoâ·¢©çvÆ¢¤mEnE¾Á½BÀÛA±Ìû@àuæÉìÁĵÜÁ½gðßÈ¢Æ`ªÂ©È¢vÆ¢¤§Íð©µÄ¢éB

ICÅ[UeÌLÉæÁÄA¢EÅåÌSÈTðìë¤Æ·éÝÅ éWikipediaÍAÚy[W¾¯ªæÉ ÁÄè`ª©©êĢȢóy[Wð[Uª¢Ä¢B½©Ìè`ðµæ¤Æ·éÆAÊÌÚÌè`ðQƹ´éð¾È¢©çA©RÆÊÌóÌy[WÉàè`ðß½ÈÁĵܤB

EWikipediaú{êÅ

http://ja.wikipedia.org/

îñn̾tðg¦ÎAóâÔi}jÉÍ»êðß³¹æ¤Æ·éuAtH[_Xvª éÁıÆÉÈéÌ©ÈBrWlXÌ`[ÅàAî{ÍfLlÈñ¾¯ÇADZ©²¯½lÁľ¤Ìª¢ÄAüͪ»Ìóðâ¢ASÌƵÄÍfLlÐÆèÅSâÁĵܤæèàA¤ÜsÁÄ¢éP[XÁÄæ©éCª·éB

ßÈÄÍ¢¯È¢}Xð©Rɶ³¹élïA±Ì{ÉÍÙ©ÉཱིñÐî³êÄ¢éBéænÌdª½¢ÉÍAQlÉÈéB

i»µÄ±ÌBlogàúXVµÄ¢éÌͶãÌJ_[ÌútNðúß½¢©çÆ¢¤A¿åÁƵ½§Į́©°¾Á½èà·éjB

]¿F

i¿ÈÝɱÌBlogÌ{Ì]¿Í½ÏªQ_ÉÈéæ¤Ó¯µÄ¢Ü·BÚ×j

Ez·éïÐI \ ¢EÅÌfUCEt@[IDEOÉwÔCmx[VÌZ@

¢EÅàÁÆàL¼ÈHÆfUCÌïÐIDEOÌAnÆo[ª¢½Cmx[VÌû@_ÌBIDEOÆ¢¤ÆARs [^ªìÅÍAAbvÌiMacâ}CN\tgÌ}EXAPDAÌp[ðfUCµ½éÆƵÄmçêÄ¢éi±êçð¯¶éƪ誯Ģéƾ¤±Æ©ÌÁ«Å éªjB

±Ì{ÍIDEOÌz·éÍðA¸¦ÄGbZXÉÌn»¹¸ACmx[VªN«½êÊðA»êÌ_©çAIDEOÌúíÌáƵÄêéX^CðæÁÄ¢éB»ÌáÌÍ100ðy´¦éBÞçÉÆÁÄCmx[VÍúíÈ̾Bzbg`[ðgDµAhð^¦¢A`[ÌâèðZ¢úúÅðµÄµÜ¤Bµ©àA»ÌvZXÍyâ©Åyµ»¤É©¦éB

±Ì{ðèɵÄêÔCÉÈÁ½ÌªAIDEOÅÍAuCXg[~OÌvZXðǤµÄ¢é©Aû@_Í éÌ©AÆ¢¤±Æ¾Á½B»êÍ{ÌO¼Å¦ªÐî³êÄ¢½B

¡æèæ¢uCXg[~O̽ßÌ7ÂÌé

P@Å_ð¾mÉ·é

Q@VÑSÌ é[

R@ACfAð¦é

S@Íð~ϵAWv·é

T@êÍL¯ðÄÑoÜ·

U@¸_ÌØ÷ðXgb`·é

V@gÌðg¤

¡uCXg[~Oð䳵ɷé6ÂÌƵ

P@ãiªÅɾ·é

Q@SõÉK¸ÔªÜíÁÄé

R@GLXp[gÈO§üÖ~

S@ÐOÅs¤

T@Ω°½àÌðÛè·é

U@·×Äð«Æßé

¤ñA±êçÍÜ [¾¾ë¤BªAÇêàÁÊÈ[ƾ¤í¯ÅÈ¢ÆvÁ½B¼ÌmEnE{Åà©é±ÆªÅ«»¤ÈXg¾B

¦ÍAû@_ÅÍÈ©Á½æ¤¾BñÈ̾B

A[T[A_[Z̲¸ÉæéÆA70ÈãÌrWlX}ª©ªÌgDÅuCXg[~OðµÄ¢éƦĢéB¾ªAuCXg[~OðsÁÄ¢éƦ½76ªAñͽÄàêñ¾ÆFßÄ¢éB»µÄAIDEOÅÍuÙÚ@³Ý½¢ÈàÌÅAÙÚúAçqÌæ¤ÉvsíêÄ¢éÆ¢¤Ì¾B

NGCeBreBÆ¢¤ÌÍAúíª¶ÞàÌÅ ÁÄA»Ì½ßÌKµâµÍCAóÔðgDͽȯê΢¯È¢Ì¾ÈÆǹµÄvÁ½B

±Ì{Í100_ÈãÌJ[Ê^ðgíêĨèAßĢ龯Åàzðh³êéBн·çêçêéz¬÷ÌáðÇݱ¯éÆAÜéÅIDEOÅC^[Vbvð̱µÄ«½©Ìæ¤ÈCªÉÈéB»µÄAÈÉ©ðnßÄݽÈéBfUCÉÀç¸vf [XÌdÉÖíé·×ÄÌrWlX}ɨ··ßB

]¿F

10月11日土曜日に、NTTインターコミュニケーション・センター期間イベント「記録と表現」のシンポジウムの、パネラーとして私、参加します。PCやネットを使ってどうコラボレーションを行うか、議論します。

・記録と表現

http://www.ntticc.or.jp/Calendar/2003/kirokutohyougen/Symposium/event02_j.html

シンポジウム 「知識流通,流通から共創へ」

新しいツールによる新しいコミュニケーションスタイルはワークスタイルをどう変えるか,あるいは,私たちはそれをどう使うことで,共創(コ・クリエーション)を可能にできるのか.次世代の研究開発のためのヒントを探る.

日時:2003年10月11日(土)午後2時―

場所:ICCギャラリーA内

入場料(展示含む):一般300円/大学生以下無料

定員:200名(先着順)

参加作家:今泉洋(武蔵野美術大学)+松岡裕典(情報環境デザイナー)+

近藤佳大(富士総合研究所)+橋本大也(データセクション)+竹田茂(日経BP社先端技術情報センター)

NTTのICCといえばメディアとアートの融合でも有名ですが、今回のイベントでも常設展示があります。これで300円なのだから安いはず。いらっしゃる方はぜひ事前にメールをください。会場でシンポジウム後にお会いしましょう。

・気になる常設展示:

《顔ポイエーシス─タブラ・ピクシマ》

安斎利洋(アーティスト)+中村理恵子(アーティスト)

《ヴィジュアル・プログラミング言語 Viscuit (ヴィスケット)》

原田康徳(NTT CS研)

《思い出の蓄え方―高リアリティ3Dキャプチャーシステムを使って21世紀型タイムカプセルを作る》

松岡裕人(NTT MI研)+野島久雄(NTT MI研)

《sound table》

(センサーボード用いたインタラクティブなサウンドと映像)

常盤拓司(産業技術総合研究サイバーアシスト研究センター)+楠房子(多摩美術大学)《まんがの文法を知るための実験室》

夏目房之介(マンガコラムニスト)+大野健彦(NTT CS研)

Slashdotを読んでいたら、こんな技術が話題になっていた。

・日立、紙文書の流通経路を特定する電子透かし技術開発

http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/comp/269967

印刷時に透かしを入れて、文書の著作者などの情報を隠して入れておく、いわゆるステガノグラフィーの技術。画像に情報を埋め込む技術が多いが、これは通常のビジネス文書を対象としているらしい。類似した事例はいくつか知っている。

フリーソフトでもステガノグラフィー体験はすることができる。

・画像ファイルにファイルを隠すステガノグラファー

http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se158183.html

例えばこのソフトを使うと任意の画像に任意のファイルを隠すことができるのだ。例えばこのロゴマークに、私は「Google活用トリビア.txt」という別の書き下ろし記事を埋め込んでいる。興味のある方は取り出してみて欲しい。

・この画像にもうひとつ記事を隠しました

・音楽MP3にファイルを隠すMp3Stego

http://www.petitcolas.net/fabien/steganography/mp3stego/

音楽に隠すというのもある。

・ステガノグラフィを用いた秘匿通信の研究開発

http://www.ipa.go.jp/SYMPO/SYMPO99/pdf/1_51_5.pdf

画像ではなくテキストにテキストを埋め込むという考え方もある。上の論文などがその例で、ステゴテキストというようだ。ステゴテキスト技術の一種である辞書変換法という方式の場合、複合名詞(ふたつの名詞が「の」でつながっているような言葉の連なり)を、専用辞書を使って名詞を、類似した言葉に書き換える。

あらかじめ、置き換えても分からない「AのB」「BのA」という複合名詞節の辞書

を作成しておき、これを使って、例えば、

これはWebサイトの検索エンジンです。

↓

これはホームページのサーチエンジンです。

というような置き換えを行う。

そしてこの変換パターン自体に、辞書に対応隠蔽情報を設定しておけば、

変換パターン 隠蔽情報

Webサイト → ホームページ 「123」という数字情報

検索エンジン → サーチエンジン 「456」という数字情報

という結果が得られ、結果として上記の変換後の文章から、分かる人にだけ、123と456という情報が伝達可能になる。さらに、埋め込み情報の中に、情報隠蔽の開始と終了に関するメタ情報を埋めこむことで、解読の正確性を確保する。

同様の応用としてはSpammimicが面白い。これはどんな情報もすべてスパムのようなメールに変換してしまうサービス。上司に監視されているメールボックスで、秘密通信を繰り広げるのに使えるかもしれない。使い方は簡単で、Encodeを選んで隠したいメッセージ(英語)を入力するとスパム状のメールにテキスト変換してくれる。

・SpamMimic

http://www.spammimic.com/

「My name is daiya hashimoto.」を埋め込んだスパムテキスト。

・デジタル・ビジネスデザイン戦略―最強の「バリュー・プロポジション」実現のために

ITを導入して画期的に変わる企業、変わらない企業、その違いはどこにあるのかを、デジタルビジネスデザイン戦略(DBD)により成功している企業事例をベースに研究した本。デジタルイノベーターとしてケース分析されるのは、デルコンピュータ、セメックス、チャールズシュワブ、シスコシステムズ、DBDを推進する巨大企業としてGEとIBM。

デジタルビジネスデザインのマトリクス

A ドットコム企業(高いデジタル化、劣ったビジネスデザイン)

B ビジネスデザインの貧弱な企業(低いデジタル化、劣ったビジネスデザイン)

C デジタルビジネスデザイン企業(高いデジタル化、優れたビジネスデザイン)

D ビジネスデザインのリインベンター企業(低いデジタル化、優れたビジネスデザイン)

著者によると、いかなる組織も上記のマトリクスのどこかに位置づけられる。大半の企業がBに分類されるが、現代の華々しい実績を誇るごく少数の企業はCのDBD企業のエリアにある。

成功したDBD企業は、デジタル化したビジネスによって、効率を上げ、顧客にユニークな価値の提案(バリュープロポジション)を達成しているのだという。

たとえば、今では当たり前になってきたが、デルが最初に顧客に提供した、PCのカスタムオーダーWebサイトが事例として挙げられる。この「チョイスボード」システムは顧客に便利を与えただけではない。デルはこの仕組みによって、リアルタイムに販売や流通の状況と、顧客の求める商品機能が分かる。在庫を余分に持たず、既知のデータに基づく正確な予想で生産を最適化し、吸い上げたニーズを短期間に商品開発に活かせるようになった。従来のリテール方式では、販売後何ヶ月もまたなければ販売数や顧客の声が分からなかったのに。チョイスボードはデルのビジネスデザインの根本的な仕組みとなった。

DBD戦略企業は単にPCやネットワークやデータベースを導入しただけの企業とは違うのだ。チョイスボードに続いて幾つもの、デジタルビジネスデザインのキーコンセプトが紹介されていく。後半のGEやIBMでは巨大企業が、改革の痛みを乗り越え、この組織の根本的なビジネスのデジタル化をどう推進しているかが語られる。

著者はDBD企業の特徴をFAME=迅速(FAST)、正確(ACCURATE)、可変(MORPHABLE)、外的(EXTERNAL)な、4つの性質を帯びていることと結論している。これを実現するには一社だけでなく、サプライチェーン全体がデジタル化を危機的な命題として取り組む必要がある。

当たり前だが、本業が冴えないからWebで販売を始めてみようか、ERPを導入してみようか、といった小手先のIT導入では成果は期待できない。そういう話を、実例ベースの、強い説得力で整理してくれる名著である。

評価:★★★☆☆

}[`E[T[ELOEW jAÌbÅÍÈÄALÀïÐÉͲª éAÆ¢¤j[NȼOÌïÐÌbBæTÍ\èªéLZÉÈÁ½ÌÅACÉÈÁÄ¢½A±Ìu² évÌl¶\õZZ~i[̱ÅÉQÁµÄ«½Biܾàá¢Ì¾Bj

EúÌÍlªÊ^«ÅðàiQÁÒ̺H.DÍ̺j

http://www.yumearu.com/culture031002.htm

AEgvbgÅA©ªÌwkxðjéû@v

`©ªÌgz¢hð¾tɵÄA³CÉÈë¤I`

¢ÜA Ƚͽɲŷ©H

¨½©É¬³ê¸A©ªÌC¿Æü«ÁĢܷ©H

²ð©È¦é½ßÌ`x[VÌ °û

¨âè½¢±Æª½ÈÌ©ðTµA»Ì½ßÉKvȱÆÉDæÊð¯é

ÚWÝèðµA»êðÀs·éû@

¨ïÌIÈêàð¥Ýo·Rc

ECðoµÄAs®ÉÚ·I

¨l¦ÄΩèÅóñè·é±ÆÈAêàð¥Ýo·±Æ

f·éû@

¨fÆÍA»êðâéñ¾Iƾ¢ØéEC

AEgvbgÌ£Í

¨©ÈJ¦ÅA³CÉÈë¤II

rWlXZ~i[ÍutÉÈÁ½èA¨t«¢ÅQÁµ½è·éªA² éÌZ~i[Í»ÌÇêÆàáÁ½ButàQÁÒàÚªMMÅÈLLµÄ¢ÄVN¾Á½BQÁÒ¯mÅâèðO[vfBXJbVð³¹½èA15bÅ©ªðAs[·é©ÈÐîÀHÈÇ©È[nÌï«BrWlXnZ~i[ÆÍᤳí⩳𴶽Bæ¢Ó¡ÅAålÌctB

² éÍA20äÌ«NÆÆçªSÉÈÁÄnÆA¬³Èu}lWgéÆɵÄÍAÄñÅ¢éutÍerÅôµÄ¢é¼lª½¢BîMÅutðûà¢Ä¢é̾ë¤BQÁïàÀ¢B

µãÙ³ê½utÌáF

¶nÉ ã\æ÷ðз@xVàãêY

\tgEIEf}hã\æ÷ð ´ªÈè

A}bNã\æ÷ðз@_c¹T

² éÌuàeª{ÉàÈÁÄ¢éBZ~i[ÅwüµAîÌdÔÅǹB

ÒͳN[gEtF[ ¡´aBéÆÉ®³¸©ªuhðéj[Nȶ«û»ÌÜÜÌl¶_B

² éÌZ~i[ÍAdÉæê½Æ«ÉQÁ·éÆ\ªÈ}bT[Wøʪ éBîñâf[^ðàç¢É¢ÌÅÍÈAåÉÒ̳C³Af¼³A¾é³ðéZ~i[¾ÆvÁ½BªñÎê² éB

・話を聞かない男、地図が読めない女―男脳・女脳が「謎」を解く

私たちが受けた学校教育では、知的能力については男女の差はないというタテマエがあったと思う。本書では、男と女は脳の中までぜんぜん違うのだよと言う話を延々と語る本だ。

この本のデータによると、男女が1日に発するコミュニケーションメッセージの回数とその内訳は以下のようになるらしい。

| 1日平均 | 女性 | 男性 |

| 発話する単語 | 6000から8000語 | 2000から4000語 |

| 言葉にならない声や音 | 2000から3000回 | 1000から2000回 |

| ボディランゲージ | 8000から1万回 | 2000から3000回 |

| メッセージ合計 | 2万回 | 7000回 |

女性のほうが3倍もコミュニケーションに熱心であり、これが男女のすれ違いの原因になっていると述べられている。夫が仕事に疲れて帰るときは既に1日のメッセージを使い果たしているのに対して、妻は1日家で独りで過ごしたため、残りのメッセージ数を消化したいので、帰宅した夫にたくさん話をするが、夫は不機嫌に黙り込む。

コミュニケーションメッセージの内容も、男性は問題解決のためのメッセージ中心であるのに対して、女性は他者との交流それ自体を目的としている。男性は女性の要領を得ない1日の出来事の愚痴をだらだら黙って聴くのが苦手なのだ。「で、それで何?私にどうしろって?」と男性は考えてしまう。

これはひょっとしてウチの話か?と共感する事例多数。空間認識の上手な男性と、下手な女性の違いの章では、男女がクルマを一発車庫入れできる統計差も示され、狩猟や戦闘行為の多い男性は空間認識が得意になったという進化論の視点も入ってきて、男女差の根深さも良く分かる。

類型化しすぎていてそれは性差よりも個人差では?という箇所も散見されるが、読み物として楽しい。

文庫版と単行本があるが文庫本のほうが内容は最新。言わずと知れたベストセラー。続編も何冊かある。

評価:★★☆☆☆

EB=Xg[X\\¢ »ãvzÌ`¯Ò½¿Select

w¶ã²ÉÈÁ½\¢å`lÞwÒBEXg[XÉܽGêéB¢Â©¡ÌITÌdÉ ÄÍßÄl¦é±ÆªÅ«»¤Èe[}ðݯéB½Æ¦ÎuR[W Æ¢¤e[}B

rWlX}ÉÆÁÄîñÍ¡g¦éîñ±»dvÈîñÅ éB½Æ¦»êªñöêѵ½àÌÅÈAfÐIÈàÌÅ ÁÄàA»êçðgÝí¹ÄAÚqðAãiEºðAåðà¾Å«êÎrWlXÌÚIÍB¹çêéB¤ÒªKvƵĢéæ¤Èêå_ÌnÍAÞµëAð·éÌÉÔª©©ÁÄÊ|Å éµA»±ÜÅmÁĽÉÈéAÆh³êª¿¾B

WebÅèîñðEÁÄAì¬ÌéæðÜÆß °éBo±Ì éÔÉ·¢ÄÚð¯éBONxÌ¿ðQlÉA¨ðgÁÄðè¼µ·éBrWlX}ªúíKvƵĢéîñÆ¢¤ÌÍA¤ÒÌ»êÆáÁÄAÚÌOÉ édðÐt¯éÆ¢¤±ÆÉü©ÁÄ¢éí¯¾B

BEXg[XÌ¢êÉuuR[W viípdjÆ¢¤¾tª éB{Í¢JÌ°ªAÈ¢è¿Ì¹ïâfÞðãèÉgÁÄAKvÈàÌðìèã°ÄµÜ¤èḏƾBuR[W ÍwÒâElÌvtFbViYÆÍÎðÈ·A¶ÒÌnûÌmbÅ éªA»ãɨ¢ÄãèÉITðg¢±È·l½¿Æ¾¤ÌÍîñuR[W ÌBlƾ¦éÌÅÍÈ¢©AÆv¤B

EípÉõGWðgÁÄAîñðÜÆß °éd

Et[Ìc[ð½gÝí¹Ä¶ðs¤d

EICÌîñðæÉ´eâéæð¼ÔŢĵܤd

EêåOÌ¿âÉàlbg[NoRůÒÉ·¢Äð·éd

Eè¿f[^ðlbgîñÅâµÄúÌv[ðØ貯éd

êÊɱ¤¢¤±ÆªÅ«érWlX}Ílbgðg¢±ÈµÄ¢éƾ¦é¾ë¤B±¤¢Á½ìÆð·éÌÉîñwðwÔKvÍÈ¢BÈ¢\[XÅǤɩ·éo±ÌÏÝdËÌãÉAuR[W Ìq [XeBbNÍ~ϳêÄ¢à̾BÀÛA¢íäéITÌBlAPCÌBlÆÄÎêél½¿Ì½ÍAg¢ÈªçXLðgɯĢéP[Xª½¢B

m¯ªÈ¢¾Æ©Ac[ªÈ¢A\ZªÈ¢Æ©A½©ªÈ¢±ÆðÅ«È¢Rɵ¿á ¢¯È¢ÁÄ±Æ¾È Æv¤¡ú±Ì B

]¿F

昨日は、CNET Japanフォーラム「テクノロジー・ビジネス・トレンド2004」というセミナーに参加して

「Amazon Webサービスのテクノロジーとビジネス戦略」

Amazon.com Technical Evangelist, Associates Technology Jeff Barr氏

を聞いてきた。

AmazonのWebサービス(AWS)のエバンジェリストによる講演。AWSを使うと、自分のページにAmazonの商品情報データベースから情報を引き出して表示させることができる。Amazon本家よりも便利な書籍検索機能やインタフェースを提供することでユーザを集め、商品を購入させることでアフィリエイト利益を得ることができるようになる。パラサイトコマースとも呼べそうなこの概念は今後かなり期待できそうである。

以下は当日配布されたレジュメ巻末につけられていたAWS関連のURLから抜粋。独自にコメントをつけてみた。

・AmazonWebServices

http://www.amazon.com/webservices

・私のAWS実装の試作品アマゾナー(自宅サーバにつき落ちることあり)

http://ipv6.no-ip.org/am/amazon.php

AWSのサイト。開発キットの配布や説明。私も以前AWSをつかっていたずら試作した事がある。

・YesBar

http://techno.starcd.com/proto/yesbar-signup.cgi

・YesNet

http://yes.net/

AWS実装例。YesNetは全米のラジオ局の音楽放送をモニターしていて局を選ぶと今放送されている楽曲名が表示される。YesBarはそのデータに連動して、Amazonの検索結果を表示するアプリケーション。今ラジオで流れている曲を調べ、購入することもできる。

・Simplest-Shop

http://www.simplest-shop.com/camera

AWS実装例。名前の通り、本家よりも非常にシンプルなデザインと、選択商品を並べて比較できるインタフェースを使ってAmazonの商品検索ができる。

・Associate Engine

http://www.c3scripts.com/amazon/index.html

・Palmables

http://www.palmables.com/

AWSを自分のサイトに簡単に導入することが可能になるCGIスクリプト集をパッケージにして販売している。このスクリプトでこんなショップができるよという例がPalmables。

・SellerEngine

http://www.sellerengine.com/

Amazon Marketplaceで物を売りたい人のための支援ソフト。出品管理ができるだけでなく、出品したい商品を、他の出品者はいくらで出品しているかを一覧し、自動でおすすめの値段を提示してくれる。

・AmazonLite.JP

http://www.kokogiak.com/amazon_jp/default.asp

AWS実装例。日本語が使える。AWSを素直に使っている例。

・AmazonHack

AWSの詳細を具体例を挙げて説明する技術書。文字コードのこととかを追加した日本語版が早く出るとよいなあ。

セミナーでは、マイクロソフトのWordにAWSを組み込んで、ブラウザを起動することなく、Amazonの書籍データを作成中の文書に貼り付けるデモが動いていました。