2004年4月アーカイブ

おべっか、お世辞についての歴史的で科学的な評論。処世術の本ではないので誤解されそうな書名に注意。どちらかというと教養系。

著者はタイム誌のライター兼編集者で、政治問題のコメンテーターとして活躍しているリチャード・ステンゲル。タイムドットコム編集長、プリンストン大学講師、大統領候補のスピーチライター、国立憲法センター代表兼CEOなどを歴任する第一級の論客。

「

ヒエラルキーのあるところには、必ずおべっかが存在する。おべっかこそが、自分の地位を高めるテクニックだからだ。人類の歴史を見ても、純粋な平等主義が貫かれた人間社会などない。社会学用語で非対称関係と呼ばれるものがあれば、そこには必ず支配的名地位に昇ろうとする従属者がいる。世の中に上昇志向がある限り、おべっかはついてくる

」

古代ギリシア・ローマ、古代エジプト、中世ヨーロッパ、近代アメリカ、現代社会で、おべっかやお世辞が、どう評価され、機能してきたかが前半のテーマ。神への賛美、王への賛美、自己への賛美、異性の賛美、大統領の賛美、国民への賛美、人類は何千年間もおべっかを言い続けてきたが、そのやりかたや機能は時代によってだいぶ異なっていることが分かる。

ファラオを頂点とするヒエラルキーが何千年も維持されていた古代エジプト社会では、王への賞賛には最上級の絶賛が使われた。彼らの宇宙観では世界は既に完成されており、変化は完璧を損なうものだった。人は生まれ変わっても同じ階級、同じ仕事に就く流動性のない社会。ファラオの寵愛を受けることが、ファラオ以外の人々の最大の関心事であった。ファラオを称えるためには、写実法を無視した絵画技法で、常に王は美男子に描かれ、巨大に描かれた。

古代ギリシア人は誠実で率直で公平無私な批評を「パルヘシア」と呼んだ。私欲の見え隠れするおべっかは、当初、これと区別されて軽蔑されていたが、やがてアリストテレスの時代になって弁論術、修辞学が知識人の教養とされてからは、積極的に評価されるようになった。

キリスト教では、人に知られ、愛され、かしずかれたい神を相手に、人々は犠牲を伴う賛美を捧げた。中世宮廷文化では王に必死でへつらう貴族たちが華やかなおべっか文化を生み出す。やがて、国民主権の時代になると為政者は、逆に、国民を賛美する。国民は賢者の集まりで、その決断はいつも正しいことになる。大企業の組織文化においても、メディアの世界においても、おべっか、お世辞は活躍し、人を動かす根本原理のひとつとなっている。

平板になりがちな歴史分析だが、ウィットに富む著者の文章がとても楽しい。翻訳もよい気がする。後半は現代の話になって、身近な話題が中心で、さらに面白くなる。

現代の立身出世のための処世術の原型を確立したデール・カーネギーが俎上に上げられ、陽気で馴れ馴れしいセールスマンタイプのビジネスマンになる方法論とおべっか、お世辞の技術の関係が語られる。主題ではないのだが、この章は、デール・カーネギーってどういう人?という長年の謎がだいぶ解明された。「人を動かす」「道は開ける」はトラウマ、コンプレックスの裏返しだったという意外な事実。

現代社会では、おべっか、お世辞はインフレを起こしているという。かつては100年に一人のような逸材に対して、稀にしか使われなかった「天才的」「天賦の才」「カリスマ」「ビジョナリ」が、気安く使われるようになった。CEOのスピーチにはスタンディングオベーションが当たり前になり、大企業では「バイスプレジデント」「シニアなんちゃら」の肩書きが量産発行されている。社会の潤滑油として、古代も現代もおべっかはそこかしこに使われている。

最後に一応、おべっかとお世辞の技術論もまとめられている。数十個の気をつけるべきリストや、おべっかを言われたときの模範解答例なども、なかなかよくできているのだが、結局は、おべっかの本質は、著者が何度か引用した「人を本当におだてるものは、おべっかを言うに値する人間とみなされること」(ジョージ・バーナードショー)ということにありそうだ。

で、なぜこの本を読んだのかというと、私はどうも人をほめるのが苦手だからである。よほど顕著な特徴が見えないと、自然に褒め言葉が出てこない。女性の容貌などに社交辞令でいいからうまい一言をタイミングよく出せるといいのだが、いつも私はノーコメントで終わる。いかんなあと前から思っていた。相手の良いところを瞬時に見抜いて適切に褒めることができると、人間関係は広がりそうだ。本当に偉い人はそれができてるなあと感じる。

これはノウハウ本ではなかったので、スキルの上達はないのだが、人を適切に褒めることは、いつの時代でも普遍的に大切なことで、成功の近道であると再認識した。

関連情報:

・自己コントロールの檻―感情マネジメント社会の現実

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001129.html

心理主義化とおべっかの歴史は関係が深そう

Eåw੹°ép\RÅû30\z[y[WÌVrWlXEAtBGCg̱L

u

p[gÅöxÌûüÉÈêÎðµ¢IÆvÁÄnß½AtBGCgvOÅ·ªA¡ÅÍUß³ñ̨¿ð´¦éÙÇÌûüÉÈéà èÜ·

v

±ñÈ«oµÅnÜé±Ì{ÍAC[R}[XÌãX§xAAtBGCgvOðpµÄAû30~ÈãðҢŵܤåwÌ̱LÅ éB1Ôç¢ÅÇޱƪūéyßÌ{B

EAtBGCgGbZX

http://www.affiliate-essence.net/

ÒÌʳñÌAtBGCgðàTCgB±ÌTCgÉàmEnEªêçêÄ¢éB

EYÝhbgWFCs[

http://www.nayami.jp/index.html

^cµÄ¢éAtBGCgTCg

E«Ì½ßÌPCIÑ@fCt

http://www.affiliate-essence.net/pc/index.html

ÒÍÊÌåwçµ¢BÆâqçÄÌÔðDÁÄA¢©ÉµÄz[y[WXVÌÔðâèèµÄ¢é©AÆëÆTChrWlX̼§ÌYÝÌƪÈǪÁÉÊ¢Bp\RSÒÌÒªANÔÅÇÌæ¤ÉlbgÉÚµÈèAZpðo¦AÒ°éæ¤ÉÈÁ½©Ì¬·¨êB

ÀÍÌüÍÉàAAtBGCgÅû\~B¬Òͽl©¢é̾ªAÇÌlà±ÌÒƤÊÌõ¢ª·éæ¤Év¤Bµ½½©Å¤©ÂÈ«Å éÆ¢¤±Æ¾B

ÒÍAufl̤©Â³vÆu¤l̵½½©³v̼ûðËõ¦½l¾Æ´¶éB¤©ÂȾ¯ÅÍשçÈ¢ªA¤C¾¯ÅÍxú³êĵܤBA}`

AÁÛ³AÊÁÛ³Å[UÌSÌxúSðð¢½ãÅAµ½½©ÉÝvµ½TCgÖU¢ÞB¤´ÆMª¤iwüÖÆÂȪÁÄ¢BÒÌTCgÌé§Í»ñÈƱëÉ è»¤¾B

{ÆÌ\¦ÅNzÌj«ª¯¶±ÆðâéÆAXɵĤܢ©È¢B¶âl¶ð©¯Ä{CÉÈéÆAÌS̤©Â³ªÈÈéB¤©Â³ÍUµÄàÎêâ·¢à̾BVRÅȯêÎçñ©È̤°ª©¦©hÉÈéBSÒÅåwÆ¢¤|WVͻꪩRÌÉÅ«éB¾©çAAtBGCgÌgbvvC[ÉÍåwª½¢Æ¢¤±ÆÈÌÅÍÈ¢©B

±Ì{ðÇÞÆNÅàû30~ÌrWlXªÐèÔÉÅ«éæ¤ÉÈé̾뤩Hà¿ëñA»¤Í¢©È¢¾ë¤BYÝhbgWFCs[Ìæ¤È[Àµ½RecðìéZpÆfUCZXÍKvÅ éBܽmEnEÍ·®ÉÃÈéÌÅAÔÌlbg[NðìèAîñðð·µAVµ¢mEnEð¶Ýo·¤É§Â±Æàdv¾Æ±Ì{ðÇñÅí©éBµ½½©³ÌªÍK{Å éÆv¤BÊÉ×ÍKvÈ̾B

±Ì{ÅêÔAQlÉÈÁ½Ìͻ̵½½©³ÌªÌ×ðAǤâÁÄyµ¢vZXÉϦĢ©ÌHvÌbÅ éBÆ°Ìðð¾Ä¶ÉæèÞ±ÆAÔðICÅìèR~ jP[V·é±ÆAfBAÉoêµÄ`x[Vðßé±ÆÈÇBÂlÌlCy[WìÒƯ¶ÅAÇÍAD«±»àÌÌãèÈêÅ èAyµñ¾lªÂ¢EÌæ¤ÈCª·éB

GC^[lbg}KWÌÅVàAtBGCgîñªÚBgbvvC[Ìåw½¿ªçoµÅRgµÄ¢éB

EC^[lbg}KW

uv`ErWlXvŨ¬¢Ò¬I

http://internet.impress.co.jp/im/

A±êÍAåâ^Å·B

20NÔÅ6Ê̬_¶ðYíµ½lCutª¢½¶ÍpÌ{BÅßA¶ÍpÉ¢ÄÌ{ð§Ä±¯É]µÄ¢éªAÀHIÆ¢¤_ÅͱêªxXgÅ éB

u¬_¶w±ÌæêlÒª¾©·@Ê¢¶ÍðeNjbN@ì¶@GbZC@[ª¿åÁƵ½HvÅ©á¦éæ¤Éãè¯év

ÆÑÉ éBmEnE{ͽªßåLb`Rs[ɯĵܤà̾ªA±Ì{É1ÀÁÄÍAÅÂÉUèÍÈ¢ÆvÁ½B

åwÌæ¶âìƪ¢½¶Íp{ÆèIÉá¤ÌÍAÀÛɽ\{àYíÌrtHAAt^[ðñ¦µÄ©¹½±ÆB¶kª¢½ºèȶÍÉAÒªÔyÅAµ¶Íð}üµ½èAÔðüê֦龯ÅAÇÝâ·A¢«¢«Æµ½¶ÍɶÜêÏíéBw±ÌvÌUª©Å éBzm¾ÆvÁ½B

ͬw¶Ì Aüå¶ÌÆë³tɾ¯AGæðKÁ½±Æª éBÌ`¢½GÉA涪ÖsÉA¢GÌïÅõâeðX[ÁÆ«Y¦é¾¯ÅAi⢨ª§ÌIÉ©ÑãªéÌÉA´®µ½Ìðo¦Ä¢éB±ÌÒÌYíà»êÉÄ¢éB¿åÁƵ½¨»Ïªìiɽð«ÞB

ÒÍwZ³çÌì¶öƪeNjbNð¬èæÌU¾ÆµÄyµÄ¢é±ÆðQ¢Ä¢éBtÉAåØÈÌÍAܸA¢Â©ÌeNjbNðÝɯé±Æ¾Æ壵A»Ìu¢Â©vð{ɳ¦Äêé{¾B

eNjbNƵÄÍA

EAeBðo·éeNjbN

EøÊIÈ«oµ

ECüêÌg¢û

E´îðÚü³¹éeNjbN

EYAnð^¦éHv

EåèÌÅ¿oµû

ÈǪÐî³êéB

ücMqç̼¶ÉZpðwÔÍà Á½èµÄA¬_¶ÌöÆÌgðÍé©É´¦Ä¢éBºèÆÍ¢¦A´¶Ì¡ð¸d·éw±Ìâèûà±Ìæ¶ÍA§h¾ÈÆvÁ½B´¶ð®SÉÍó³¸AǢƱëðcµÈªçA{ɾ¢½¢±ÆâA¿¡ðø«o·Yíw±ªÅ«éÒÍÌåÈt¾Æv¤B

ã¼ÌÈ_¾¯ÅàåÏÈ×ÉÈÁ½BA}` AªµÎµÎâÁĵܤA¶ÍÌÂÜë|CgðÒÍæmÁÄ¢éBuªv¤É...Æv¤vuRÍ...¾©çÅ évuæ`µÄ¢élðæÝ©¯évuàÁÆརÌÍ`A`ª½¢vÈÇBà±ÌuOÅNA»¤¢Á½ì¶~XðâÁĵܤ̾ªA×調Èã©ðÅÉmÁÄ¢êÎAÈø¦ªãªé͸¾B

Emö®EFuTCg

http://www.hakuranjuku.co.jp/ÒÌåÉ·éì¶Z~i[B¡xAÔÌ éÆ«ÉóuµÄݽ¢ÆvÁÄ¢éB

VïÐAVT[rXðJn·éÆ«Él¦é׫XgÌÐÆÂüÁÄ¢é̪SÅ éBSÅrWlX̪Üéí¯àÈ¢ªA[UÌT[rXÉηéóÛÉÈÈ¢e¿ð^¦Ä¢éBrWlXFª¢Ì©AâyFª¢Ì©AuhÈÌ©AeµÝâ·¢õ¿ÈuhÈÌ©BSfUCæÅÍA[UÉ©ÐT[rXÌྪåÉȯéB

f[^ZNVÐÌSfUCÍA±ñÈ©ñ¶Å éBSÍÐÆÂÅÍÈS éÆ¢¤µÏíÁ½RZvgBܾ¢mFÈ̾ªA±ÌfUCÍAÆEÌfUCNÓÌ{ÉàfÚ³êÄ¢éçµ¢BfUCµ½ÌÍqL_XÐB

4lÅnƵ½ÌÅA4ÂÌFÆ`ðÂBgDð\¬·éo[ªA»ê¼êÌJ[Æ`ðǵĢVµ¢ãÌïÐÅ éÆ¢¤±Æð`¦æ¤ÆµÄ¢éB¼hàeFA4íÞìÁÄ¢éBqæð`[ÅKâµÄ̼hð·ÌÛÉAeo[ªFá¢ð·µo·Æu êHFªá¤ÌÅ·©HvÆ·©êÄAïbªeÞÆ¢¤bgà éB

ÅßÍWebðT¹ÎA2,3~ÅSð쬵Äêéõ¿ÈT[rXª éB Üèïpðgí¸ÉSÌ쬪Â\ÉÈÁ½í¯¾ªAïµ¢ÌͤªAÇñÈfUCŧìµÄ~µ¢©AC[Wð`¦é±ÆB¤Ü`BÅ«È¢ÆAõ¿ÆÍ¢¦Aâè¼µÅ\Zª©©ÁĵܤµASÒàXgXð´¶éB

âÍèAù¶ÌSðwµÄA±ñÈ´¶Å¨è¢µÜ·Æ`¦é̪êÔÇ¢æ¤ÈCªµÄ¢éBSÌêÆ¢¤Ìª~µÈéí¯¾ªA¢¢TCgªÓ½Â©Â©Á½B

EGoodlogo.com

http://www.goodlogo.com/

¢EÌSª300Èão^³êÄ¢éBÊ¢ÌÍA»ÌSªD«©¢©Ì10iK]¿ð[UªeÅ«é±ÆB»Ì]¿LOªöJ³êÄ¢éÌÅA¡ÇñÈSªêÊÉDÜêÄ¢éÌ©ªª©éB

¡ú»ÝÌSÌ]¿LOgbv10ͱñÈ´¶Å Á½B

Current Top 10

1. Stussy (7.3)

2. Apple (6.2)

3. World Wildlife F... (6.2)

4. Sun Microsystems (6.2)

5. Major League Bas... (6.1)

6. Coca-Cola (6.1)

7. 20th Century Fox (6.1)

8. Disney Entertain... (6.1)

9. Playboy (6.1)

10. Puma (6.1)

ESÌm

http://logomori.hp.infoseek.co.jp/

±¿çÍú{éÆÌSªACXg[^ÈÇÌOtBbNc[ÅÇÝßéEPS`®âAI`®Å½öJ³êÄ¢éB

親戚の家を訪問したところ、いつものように「ちょっとまた教えてよ」と叔父さんから相談を受ける。パソコン先生に大変身して、今日の問題は何ですか?と尋ねると、妙な広告ソフトが表示されるという問題だという。いわゆるアドウェア、スパイウェアである。これがインストールされてしまうと、ブラウザやオフィスのツールバーに、広告表示が追加されてしまったり、ネットサーフィン中に突然ポップアップ広告が表示される。ウィルスのように破壊活動はしないが、ウィルスワクチンでは検出できないし、アンインストール法が不明でやっかい。

叔父さんは引退後に翻訳の仕事を始めていて、海外のサイトによくアクセスしていたり、支援ツールのフリーソフトをいくつかインストールしているが、それらに混入しているのが原因みたいである。

早速、Adawareをダウンロード。このソフトはアドウェア、スパイウェアを検出し、無効化できる。スキャンすると、やはり200以上の該当ファイルが見つかった。即効で削除。

このソフトはフリーなので、便利だ。他にもフリーのセキュリティツールは、いくつかあるので、今日はそのメモ。

・AVG

フリーのウィルスワクチンソフト。フリーのものはいくつかあるが、試してみたところ、検出率と動作の軽さを総合判断するとこれがベストのように思える。

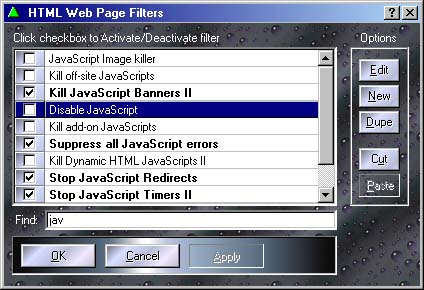

フリーのプロクシサーバでファイアウォールとして使える。その他応用で、ちょっとした情報フィルタリングツールとして活用できる。

ÌmEnE{BÒͬ÷µ½RT^gÅocÒB140ûÈãÌðÂB1929N¶ÜêÆ¢¤±ÆÍ70Îð´¦Ä¢éBàeÍÓð«I©çgݧÄçê½`®Å½ÕȶÍÅ©êÄ¢éBª©èâ·¢B¾ªAÐÆÂÐÆÂÌmEnEÍA\NÔÌÀH©ç¾ÄêçêÄ¢éí¯ÅA½èOÌLqÉà[³ð´¶ÈªçÇñ¾B

EÒ̪ð

http://members.jcom.home.ne.jp/yahagi1/Ryakureki.htmÒÌvtB[ÈÇB

A\ȾÆv¤BúA[KpbhÉ4F{[yÅA±ñÈɽ©ðæéBA4TCYÅå«¢ÌÅAdÔÅL°Ä¢éÆAשç`«Üê½èà·é̾ªACɵĢéÆÅ«ÈÈéÌÅA\í¸«±¯éB±ÌuOª±¢Ä¢éÌàA±Į̀©°Å éB

EÌ@@§ðBM¶ÃÅÛìµÄ¢Ü·BiRÅ·j

NbNÅgå

úíIÉð½p·éÉàÖíç¸A±êÆ¢ÁÄAÌ®ÍßĢȢBmçÈ¢mEnEª½© éÌÅÍÈ¢©ÆúÒµÄA±Ì{ðÇñ¾B¢Â©©Å«½B

ÒÍAÍAYpAÔá¢Aó¢l¦Ì3Â̹ðh¬AVµ¢n¢Ì½ßÉæéàÌÆl¦Ä¢éB¶A}AOtÈÇð½pµÄ§ÌIÉðæêAuZ~i[AÇAC^r [ÈÇV[ÊÅͱ¤âéÆ¢¢A¯Ó·×«|Cgͱê¾Æ¢Á½´¶ÅApÆ»ÌS\¦ªðà³êéB

ÂlIÉÍA7W2HÅðæê¾Æ©AÇ̪ÌðæêAÆ¢Á½What̪Í×ÉÍÈÁ½ªA»±Íl»ê¼êá¤Æv¤BÞµëAÊ©Á½ÌÍAc[IȪªïÌIÅñíÉQlÉÈÁ½B

ÒÍA¬ðæéû@ƵÄIWi̬Lpð§µÄ¢éB¬LpÉÍuîc®vuª®vuOc@®vuQc@®vÈÇ̳ܴÜÈû®ª 黤¾ªAÇêàK¾ªåÏÅ éB¢½àÌð¬LZpÌÈ¢¼ÒªÇޱƪﵢB»±ÅAÒÍAJ^Jiðöµ½ªLðÂèAµÌûKů¦çêA¯É¼làÇޱƪūéLðlĵ½BPalmÌGrafitiüÍû®ÉÄ¢éBµÄÝé¿lª 軤¾B

±Ì{ɵ¾¯GêçêÄ¢½~EÜp໡[¢BlbgŲ×ÄݽB±ÌÜèûÍFÅp·é¾zdrplÈÇÉÌp³ê½ÁêÈ̽½ÝûÅA±êðg¦Îê̪³ÊÈÖÉg¦épɪíè·éB¢ÂàÌpªÈ¢Æ«ÉA±êÍpÅ«»¤ÈmEnE¾B

EFHwÉv£µÄ¢éI~EÜÆÍ

http://www.orupa.co.jp/miura/miura.htm

EÁÙÌRvbVEeNmW[u~EÜèvÌHü}I

http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/todays_goods/12118.html

ÒÍ70ÎÅ éÉàÖíç¸AC^[lbgâp\RÉàÚµ¢æ¤ÅAy[WÍÈ¢àÌÌAIC\tgÌê\ÈÇZ¢bà éBÀÛÉâÁÄݹ½BlÌbð·ÌÍÊ¢ByßÌ{ÅAê{ÌZ~i[ð·¢½Çã´Ì·é{Å éB1Ô¼ÅÇß½BÉ¢ÄACfAª~µ¢lɨ··ßB

ƱëÅAÆ¢¤ÌÍñíÉIÈ¢EÅÆÇÜÁÄ¢ÄAmEnEªLöJ³êé±ÆÍÈ¢Æv¤BgßÈlÌàA̼«±ÞÆ«¢Cª·é©çA½ð¢Ä¢éÌ©ÍmçÈ¢±Æª½¢¾ë¤BÀÍðúA éïÅS®ÇlÌcû³ñÌð©é@ïª Á½BÞÍAÅToDoXgðǵĢé̾ªAÆÄàmEnEÉ¿½âèû¾Á½ÌÅA»±É¢½ê¯AÁ¢½B½ZÈA2û¯oÅÆú¡TCgÌXVªÅ«éAÞ̶Y«Ì³Ìé§Í±ê©AÆvÁ½BÞÌÂÆ@ïª êÎܽ±±ÅàÐîµ½¢È Æv¤B

ÖAîñF

EÐc@l@ú{¬L¦ï

http://www.h2.dion.ne.jp/~sokki/

Edq¬L¤ï

http://hayatokun.cloverclub.com/index.html

ENational Court Reporters Association

http://www.ncraonline.org/

・人生の物語を書きたいあなたへ −回想記・エッセイのための創作教室

回想記やエッセイを書きたい人に向けた指南書とあるが、ビジネス文書以外のほとんどの文章に役立つと思う。著者のビル・ローバックは大学の創作学科教授で、自身も短編小説でO・ヘンリー賞、フラナリー・オコーナー賞を受賞した作家。指導法と実践の実績がある。

この本自体が著者の文章セミナーの回想と、エッセイ風である。生徒の文章が多数引用され、巻末にも著者のお手本も掲載されている。以前、書評した芥川賞作家の「書きあぐねている人のための小説入門」が概念的だったのと比べると、より実践的な内容となっている。

・書きあぐねている人のための小説入門

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001082.html

いきなり面白かったのが「一般的な言い訳」の話。指導者として長年生徒を観察してきた著者の経験からできたノウハウ。自分の文章をクラスで発表する際に、多くの書き手が「時間がなかった」「疲れていた」「慣れていない」などの言い訳から始めるのだという。そういう言い訳は毎回なのだから、カードに「一般的な言い訳」と書いて、それを最初に一瞬掲げるだけでよろしい、というアドバイス。こうした言い訳は私もここで年中やってしまう。ブログのトップに「一般的な言い訳」と表示しようかとさえ思うくらいだ。

そうした言い訳は読者に関係ないし、条件が良かったら名文を書けたのかと自問しても、意味のある答えはない。書いたからといって読者の評価が下がることはあっても上がることがないので、確かにこれは省いてしまった方がよいのだろう。

各章では、「地図を作る」「画面外の声を取り締まる」「曜日を特定する」「原稿を半分に削る」など、文章修行の上で、効果的な方法と、課題が与えられる。この本は答えは与えてくれないことが多い。自分なりの答えをみつけるための練習方法を教えてくれる。練習をこなしながら読み進めるのが、重要だと感じた。

文体、スタイルについてのアドバイスは思わず唸ってしまう。少し長く引用。

「

新しい作家が自分の「スタイル」の正当性を主張すると、教師がにやりとする(あるいはうんざりする)のは、ほんとうのスタイルは小手先の工夫ではないからです。ほんとうのスタイル---声---は、作家の特性の延長としておのずと出てくるものなのです。それが意識的に、目的をもって出されると、スタイルはいかにも見えすいた、見せかけのものになります。

紙面にその人となりがあらわれる声の不思議とは、何よりも長い年月書きつづけてきたことの結実であり、自分の媒体に---このばあいは声に---精通するようになった結果、それが表現の障害にならなくなったということなのです。

声はまたやむにやまれぬ気持ちから発するものなのです。情熱からくるものです。自分の主題とそれを読者につたえることに心をくだく、作家のこだわりがはっきりしていることからくるものなのです。

」

その通りだなと思った。

物書きの仕事をしていると、年に何度かうまく書けて、編集者から「今回の記事は橋本節、全開で良かったですよ」と褒めていただけることがある。私にはその橋本節がなんなのかは分からないのだけれど、そういうときは大抵、寝食を忘れるほど関心のあったテーマの時である。文章技術のことなど考えもせずに、あっという間に書いてしまった文章にこそ、節があるようだ。節=スタイルを、毎回、自然にだせるようなら、ライターとして成功できるのだろうなと思う。早くそうなりたい。

ライターの仕事も長くなってきたが、幾つか教えてもらったり、自分で発見したノウハウがあるので最後に二つ、紹介。

・一行にする

文章が長くてダラダラしてきたときには自分に問いかける。「で、結局、一言でいうとどういうこと?」。言いたい事を一行にまとめる。その一行を残して、他をすべて捨てる。これは間違いなく効果があるように思う。しばしば、捨てるのが惜しいという気持ちが、邪魔をするので、そんな時には、捨てる文章を別のファイルに保存して供養する。この本の「原稿を半分に削る」に近い。

・短く切る

テンポが悪いときには、センテンスを短く切ると躍動感が生まれると思う。言葉を切る。ばっさり斬る。スキップ感覚、言葉のリズム。話す言葉が踊りだす。音の流れとしてスムーズな文章というのは、大抵は読みやすい。書き出しやキメの部分で使うと、形になりやすいのではないか?。

皆さんの文章ノウハウ教えてください。

最近はまっているものに知恵の輪がある。知恵の輪というとコドモの遊びを連想されると思うが、これは大人向けの難易度の異常に高い逸品。ハナヤマという会社が販売している。この会社は人気ボードゲーム「カタン」の日本の発売元でもあり、この会社が見つけるものに注目している。

・株式会社ハナヤマ

http://www.hanayamatoys.co.jp/castpuzzle/index.html

キャストパズルシリーズは6段階の難易度が設定されている。難易度6は本当に難しいので、難易度4あたりからはじめるのがストレスがなくてよさそう。

私が持っているのは次の3つ。子供向けのおもちゃを買いにトイザラスに行くたびについついレジへ持っていってしまう。

・CAST BAROQ(キャストバロック) 難易度4

バッハの楽曲「大フーガ」をモチーフに、絡み合うメロディのイメージがモチーフであるとのこと。30分くらい、いじりまわして、なんとか解けた。

・CAST ELK(キャストエルク) 難易度6

ヘラジカの角をモチーフにした知恵の輪。子供の頃に遊んだ知恵の輪に近いのだが...。妻が長時間の格闘の末、はずすことができたのだが、今度は元に戻せない。

・CAST NEWS(キャストニューズ) 難易度6

これは未だ解けていない。東西南北の方位が裏表両面に刻印されている。可動部分がないという特殊なパズル。かたむけるとカチカチと音がする。この音に秘密があるようだ。内部構造を想像して、操作を行う必要があるらしいけれど、解明するにはまだ相当の時間が必要なようだ。

キャストシリーズは一個あたり税込み1029円と、通常の知恵の輪と比べると高価なのだけれど、遊べる時間や解けた時の満足感は限りなく高い。机上のオブジェとしてのデザイン性や、真鍮や銅の金属の手触り、重厚感も魅力。

なお、知恵の輪とキャストパズルについては本も出版されているらしい。

・知恵の輪読本―その名作・分類・歴史から解き方、集め方、作り方まで

第1章 知恵の輪とは何か、どこがおもしろいか

第2章 代表的な知恵の輪・名作ベストテン

第3章 知恵の輪には、どんなものがあるか

第4章 構造から分類した4種類の知恵の輪

第5章 知恵の輪にはどんな歴史があったか

第6章 知恵の輪の解き方心得

第7章 知恵の輪の買い方・集め方・整理法

第8章 どうしても作りたい方の(簡単)知恵の輪製作法

第8章は「どうしても作りたい方の...」に驚く。そうか、自作の道というのもあるわけか。

・「日本知恵の輪協会」

http://www2.ocn.ne.jp/~chienowa/

知恵の輪名人。講演。テレビ出演。知恵の輪の奥深き世界をのぞける。

・さだきちの袂屑(たもとくず)

http://homepage2.nifty.com/shikake-ya/self/works/worktop.html

キャストパズルのデザイナーの個人サイト。

報告第3弾です。

今回、私は「先端技術に見るアクセス向上テクノロジーベスト」というプレゼンファイルを用意していました。パネルディスカッションのネタフリや、会議の配布用紙回収時間に、ざっとプレゼンしました。場の活性剤として考えていたので、半分冗談のものも混ざっています。説明は敢えてつけませんので参加されなかった方はご想像で補ってください。

これで一応報告を終わるのですが、今回の会議のアイデアを発想させてくれた一冊の本があります。特に会議部のディスカッション内容はこの本にヒントを得ました。

・思いつきをビジネスに変える「ノート術」―発想力を鍛えるアイデアマラソン

これは以前、紹介させていただいた「企画がスラスラ湧いてくる アイデアマラソン発想法」著者でアイデアマラソンの創始者の樋口 健夫氏の近刊です。各章でさまざまな発想ノウハウが語られ、最後に問題が提示されます。シーンの説明と共に「新種の孫の手を考えてください」や「忘れ物を防ぐ方法を考えてください」といった具合に。とにかく、生活のあらゆるものを、自分の目的に応じたアイデアへ変換するパターンが大量に解説されています。

・企画がスラスラ湧いてくる アイデアマラソン発想法

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000904.html

この会議では、

事前投稿「10年後のトップサイトのコンセプト」 130件

個人発想 アクセスアップのためのアイテム 130件

個人発想 アクセスアップのための3文字略語コンセプト 130件

グループ発想 20件

で合計400件以上のアイデアを参加者全員で創出しました。ある意味130人でアイデアマラソンを体験したことになるのではないかと思っています。

ゲストの方々のお話を聴いていて、共通することは、皆さん、あらゆることを自分のサイトの改善やアクセス向上に結び付けて、発想するのが得意ということでした。結局、究極のアクセス向上技術とは、SEOやデザインやシステム開発力ではなく、アイデア、企画力、そしてその持続的な実行力なのだと、イベントを終えて思いました。

無敵会議シリーズは今年一杯は毎月開催予定です。毎回、アイデアマラソンが続きます。この本は、そのサブテキストとしておすすめさせていただきます。

それでは会議報告終了です。ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。

³ÄAïcÌÅÍA±ñÈC^NVðs¢Üµ½B

O\µÝÉWeb©çÉe³ê½u10NãÌgbvTCgÌRZvgvðܸr [µÜµ½B

åÉÌÆfÆΩÅÊ©Á½àÌðsbNAbvµÄȺÌp[|CgÉÜÆßÄ èÜ·B

±¤µÄªªÙ®ê½Æ±ëÅïcJnÅ·B

ïcP@Âlz

SõÉȺ̪zz³êܵ½BÐÆèÐÆèÔ۪¢ĢéACeªá¢Ü·B

----------------------------------------------------------------

w¦àeFwè³ê½ACeiºLQÆjðgÁÄz[y[WÌANZXðAbv³¹é½ßÌûôiZjðNGCeBuÉl¦Ä¾³¢B

ANZXAbv̽ßÌACeiÔ۪¢Ģéà̪ ȽÌACej

30b / 3ñ / 3NOÌ[ / reZÒW / UCLAog / Á½©¢Ì / Ƚ̼h / At@xbg / ¢¢ / ¢«ÈèÅIñ / ¢ÁµåÉ¢½l / ¢ÂàSÉuICXv / CC·é®ç¢ºè / ¤»Â« / ¦Ñ¼è / ¨àµë¢¯^ / ±ß©Ý / ³©È® / ³¾Ü³µ / ³è°È¢ïÕ / TOA / ToÌY / T} / V}Íl / ¶áñ¯ñ / XCb` / XCb` / ¸¢ÔñR~J / ·µEl / X^tH[håw / XgbvEHb` / Xp[ / ^NV[Ì^]è / ÂÜ椶 / eBbV

ð¨¢ÄÈ¢[® / fW^nEbhiRRj / erïc / eXg / gC / p\RÌL[{[h / pfB / Ы±àè / s~bhp[ / Ô[Ô[NbV / v[ / ÓÆñ / uW[ / tbs[fBXN / ~N / à¤ê / bYR[g / â½ç³×C / 檩çÈ¢åÈàÌ / bv / WÆss / [vCOQ[ / ¥A / «¢È / ¬è / ÓOÈWJ / Öq / êÂtcÌRà / ê¢êr / óÓ / ø«oµÌ / BêL / wÌz[ / Æä / Ìê¬ / ί / ïõo^ / öµ¢õü / Øh} / úÀØê / t¨ê¨ê / tñ] / {{ «Çè / «¾iðsj / ÉÌIð / ¥ / åXs[J[ / åÈ{bg / ¯¦ ¤Ó½è / ´{åçÆS®Çl / oÏøÊ / ¥® / ¥®Ìñï / ¾¢ó / ê^ / ðÔ / DÝÌJNe / ¢Ìè / ØqD / ¶E½] / ¶è / ĶY / Äú / ðúÌV· / iïÌAiET[ / q̲ðó· / v¢oÌfÐ / ¸¯RÌ / ©ªÌw / ¸ö / Ðõ¤C·s / ÔÌ^C / Øè½3~i1NãÉÔ·j / ô¢ / \Ë / ÎÊ / ÌqAåÎ / ÌÜ / A³öÌè¾ / ^ÌÕu©ÂJ[v / eq

üç¸ / lCÌÈ¢TCg / n¨Ì¿ÝÍÖ~ / ¢EÌS / §Ì¹Ì{^ / âŵ½° / Ö¦Ì / å«È{^ / ålÌî / êCs / Nà¢È¢Í¸ÌItBX / n

ÅãÌú / ©5 / Ü / ß̶Ե / ÷ßØè / °âèÈn} / äÌChl / üб / üÜ / ]g / hèÈJbv / ¼l / ñöJ / nR / Ï·µ½ð / \êñV`[n / ²I` / ³Ê¢Ìz / FB100l / §¿üèÖ~ / ×ÉÀÁÄ¢él / S® / bª íÈ¢ãi / fvÄÖ / àÎkiHÈbj

130lªÌANZXüãZªJ³êܵ½BÀͱêð·×ÄfW^»µÄÐîµæ¤Æ\èµÄ¢½ÌÅ·ª...µÄ¢½ÌÅ·ª...BBMÈûª½ÉßÄïµ¢ÌÅAô©ʩÁ½àÌð²ÐîµÜ·B

Eô¢

1ñ]³êéÆÖWÒSõÉ÷¿ª

EñöJ

SÌïÐÌO[vEFAÌXPW

[É éñöJÌgð©®IÉWßÄL[[hLOÈÇBÝñȽðñöJÉ·éÌ©»¡ éÆv¤ÌÅB

EÄú

X|[cIè̪IíÁ½ãÉÀÛÉðµ½lÌ_©ç©¦éfðÄú·éB

En

ÅãÌú

±êðn

ÅãÌúÜű¯½çǤÈé©ðo·

Eå{bg

1NbN ½è1~¸Âàå{bgðìèÝñÈÅNbNµÜ让µÄyµÞB

EuW[

uW[¨¢sVc¨§¯é¨TCg¼«o·¨jª¨ANZX

Es~bhp[

GªÊ¢Å·B

s~bhp[TCgðÂèAæÊàÌs~bhÌàɼÌTCgÌXN[ð\¦µÄÐî·éBÐî³ê½TCgÍ¿åÁÆÍANZXª ªé©àµêÈ¢B

EA³öÌè¾

±ÌêÍoC¼LOB±±ÈçåävLOBÝí¯©½LOBoCêA[gB~[}FlashReXgÆAj»B ÌlàHB

E^NV[Ì^]è

^NV[^]èÍqÌbè©ç»fµÄÅKÈv

y[Wð¨Eß·éB³qª»ÌTCgðCÉüéƬñBTCg©ç^]èÉAtBGCgûüB

E¢ÂàSÉICX

ICXðH×éÆ«ÉP`bvð`

[ÆâéÆK¸tqkª©©êéP`bvðJ·éBܽÍSÌICX®³ñÆè^ICXÉP`bvÅtqkð¢Äàç¤BtqkÍ1ÚÅo¦çêéàÌBÊÌ¿áÁÕtqkB¨.chp

EXp[

ro`lÜTCgBSXpÆÒª[Éj[NÈhcðüêĨ«S[WXÈÜiª½éÜTCgBXpðàç¤ûàéûàK¹ÉÈêÜ·B

EØè½3~

3~ðÝñÈÅÅÉBÁ¿ÍTCgÖÌQÁÒð[Ås¤B1NãÉ|[gtHIðpµpàðQÁÒÅRª¯·éB½¾µvÌ20ÍTCgÌûüÉÈéBÂÜè1NãÉ5{Ì15~ÈãɪlãªèµÄ¢êÎTCgÍB

----------------------------------------------------------------

ïcQ@Âlz

O[vÅ»ê¼êÌACfAð¿ñéÆAsvcȱÆÉ2004NÉåqbg·éÅ ë¤ANZXAbv̽ßÌRZvgª©ñūܵ½BSEOADBMACRMAMLMASEMɱ»ÌRZvgðO¶ªêÅ\µARZvg}Åྵľ³¢B

à¾F Íi@@@@@@@j

̪ÅATOƵÄÍÌ}Ìæ¤ÉÈéB

±±ÅÍAANZXüãÌZÉεÄ3¶ªêð¯ÄRZvgð¾mɵÄàç¢Üµ½B±êà130 èܵ½BÀpIÈàÌ©çAÔÁÆñ¾zÜÅB

----------------------------------------------------------------

ïcR@O[vz

O[vzÅÍïc2ÌàeðO[vxÅs¢Ü·B

ÅIIÉÍȺÌæ¤ÈVµ¢zª¶Üêܵ½B

SEX Somebody Encounter X-men WebÅDZ©É¢éw¼èz³ê½lð©Â¯é

CFM Click For Myself NbN·é±Æ©ÌªC¿¢¢BYÅNbNB

RMM Roujin to Mago Marketing q©çVlÖ

TTT ^CK[XI^CK[XI^CK[X ãÒÅàp±Å

NUG Nugu(E®) NbNÅÙ«ªE®

HWP n[gEH[~Ov Ss®O̤LÆ}CjO

NBM Neo Buzz Marketing HHH

SEX T[`GW@G[Vi@NXtF[h õGWÌÊÉN[ð¯éj

KRM Kako wo Revival Marketing úGoogleÈÇÌÌÅð¾·H

STM Spare Time Management 1lÌÔAÝñÈÌÔAÇÁ©ÆÂȪéH

NBO Now Blog Optimaization

RNM Realtime Neuron Marketing ]Æv

ÌÚ±

RRC A^C\

[VRec

EOM Edge on Mass

UFO Ultra Focus Optimize TCgðR~

jP[VµÈªçµ¸ÂݹéLAO Love Affair Optimaization

OOM IITM}[PeBOi´{j

HKM l¿ðú}[PeBOiS®Çlj

DGìÉÍjteBÌRROñÌgbNobNìYsVcª¡æ³êܵ½B

130lÈãàÌûXɲQÁ¢½¾«ÜµÄA èªÆ¤²´¢Üµ½B

ÈñÆ¢«ÈèAfWnRZ·É²¥A¢½¾¢ÄµÜ¢Üµ½BWebÆ}`fBAÌÅæ[ÌwZÅAOÌújúɯÔÌåw@ðݧ³ê½Î©èÌzbgÈw·Ì²¥AB¨Ü¯ÉAúLÉà¢Ä¢½¾«Üµ½B

http://www.dhw.co.jp/school/diary/top.html

uZZ~i[[ÅÍAÈñÆuAÁÄ«½ANZXüãÏõïvÆ¢¤CxgªJóêÄ¢ÄA¼¾½éWEB}X^[ðSÉ150lßÌv½¿ªWÜÁÄA^É×ïðµÄ¢½Bf°çµ¢±ÆÅ éBv

nCAf°çµ¢±Æŵ½B

³ÄAñÅ·ªA

ãÅÔɱÌGgÉ«Ü·iÎj

ñð©ê½ûºÐgbNobNð¨è¢µÜ·B

----------------------------------------------------------

ÅAÇLµæ¤Æv¢Üµ½ª...BgbNobNÉåÊÌf°çµ¢|[gªWÜèܵ½ÌŲÐĢ½¾«ñÉ㦳¹Ä¢½¾«Ü·B

¦HQÁÒÌubK[ª¢Ä¾³éÌðÇ¢±ÆÉÅß|[gðT{ÁĢȢ©ÁÄHB¢¦¢¦A±êàANZXEVFAOE}lWgiASMjÆ¢¤ÈZpÈñÅ·æIB

äÌ\²Å·B

y°çŬɵÄÅKÅÜz

EAÁÄ«½ANZXüãÏõï i½ÂðÌChangelogj

http://nais.to/~yto/clog/2004-04-20.html#2004-04-20-1

yÆèÜÆߪÔ

IÅÜz

EAÁÄ«½ANZXüãÏõïQÁÒXg

http://cgi.f28.aaacafe.ne.jp/~toku/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%B5%A2%A4%C3%A4%C6%A4%AD%A4%BF%A5%A2%A5%AF%A5%BB%A5%B9%B8%FE%BE%E5%B0%D1%B0%F7%B2%F1%BB%B2%B2%C3%BC%D4%A5%EA%A5%B9%A5%C8%5D%5D

yhL

^ÁÛĶXµ¢ÅÜz

AÁÄ«½ANZXüãÏõïI¶O1Bн·çÁīܵ½

http://www.salesaid.jp/mt/archives/000331.html

y´®h}ª èܵ½ÅÜz

E³GïcuAÁÄ«½ANZXüãÏõïv|[g@»Ì1

http://www.enatural.org/archives/001101.html

yÔOFÏíç¸cCÄéÅÜz

E³GïciAÁÄ«½jANZXüãÏõïÉsÁÄܵ½B

http://blog.zikokeihatu.com/archives/000226.html

Ȩ¡ñÌØQXgÍAȺÌÊèŵ½BMdÈ̱ÆmbÉ¿½¨b èªÆ¤²´¢Üµ½B

EÉ¡«Y³ñ

http://www.nikki.ne.jp/

AE®Ìåf¦ÂAuÝñÈÌAEúLvð^cBR~

jeBð«»

·ééAR~

jeBðrWlXÉ·ééð·«oµ½B

E½È©æµ©¸³ñ

http://gree.jp/

êÅêlðWß½ÁÙIÈ\[Vlbg[LOTCgðêlÅ\zA^cAÇBÈñÅ»ñȱƪūéÌHð·«oµ½B

E{ìBF³ñ

http://blog.bulknews.net/mt/

¢í¸ÆmêÎBulknews/BulkfeedsÌ^cÒBVËnbJ[BLivedoor·sð

õBZpÊAACfAÊ©çlCTCgì¬ÌRcð·«oµ½B

EAllAboutÙ©vf

[T@¾Ñ´¹³ñ

http://www.adnec.com/blog/archives/aihara.html

ERX@g¼OY³ñ

http://www.istyle.co.jp/

E®ïÐGW@^m~R@vf

[T[@àc¤ê

http://www.tanomi.com/

EJtFO[v@îì³ñ

http://www.cafeglobe.co.jp/

EjteB@RRO@É¡³ñ

http://cocolog.nifty.com/

ðúɱ¢ÄANZXüãÏõïÌbÅ°kÅ·ªAª±ÌR~ jeBÅ¢½Åà·¢¶Íª±Ìu¬÷·éC^[lbg\tgEFAG[WFg_ ` ªÞƪÍAíªÆ¢`vŵ½B1999N4Ì_ÌlXÈWebT[rXA\tgEFAðA[l»µ½G[WFgƵĪ޵ÄAlbg[NÌ«ðl¦½àeŵ½B

wZÌöÆð³ÚÁÄ¢½ÉÆÁÄÍA±êª²Æ_¶Ý½¢Èà̾Á½Ì©àµêÈ¢Æv¢Üµ½iÎjB±êàܽ٢¶ÍÅCp¸©µ¢ÀèÅ·ªA±Ì¶ÍÉ¢ÄÍAàeÌ ÍÆà©ÆµÄAWebT[rXð[l»µÄªÞ·éÆ¢¤ á_¾¯Í«È©Á½Æ©È]¿µÄ¢Ü·B±ê©ç5NArWlXâZpÉ¢Ľ³ñÌæyAæ¶ûɳ¦Ä¢½¾«AµÅ·ªà¬·µÄ¢Ü·B±ÌX^CÅAߢ«Aà¤êxAÅVîñðÜÆßÄݽ¢à̾ÆvÁĢܷB

S¶Í±±©ç_E[hµÄ¾³¢B

±ÌuOÉÍÚÌÝ\¦µÜ·BȨA½ÌURLÍ5NOÌàÌÅ·©çå¼ÍNotFoundÅ·B

TvF

y^Cgz

¬÷·éC^[lbg\tgEFAG[WFg_

` ªÞƪÍAíªÆ¢`

ìÒiCopyright)F ´{åçiANZXüãÏõïj

ú F 1999N42ú

o[W F 1.0

IWi URL F http://www.access.or.jp/agent/index.html

Aæ F hasimoto@sf.airnet.ne.jp

ICQ Number F 5907526

y±ÌhL gÌÚIz

±Ì[ÍANZXüãÏõï[OXgÖÌeÅ·B

ÅÍÈÄA

C^[lbgãÉͳܴÜÈT[rXðÀ»·éG[WFgª¶ÝµÄ¢Ü·B»à»àWebuEUâ[\tgªG[WFgÅ·µARs [^©ÌªG[WFgÅ·BîñZpɨ¢ÄAG[WFgƾ¤ÌÍñíÉ èÓê½àÌÈí¯Å·ËB±êð¡ªÍµÄݽ¢ÌÍAC^[lbgãÉPÈANZXJE^âf¦ÂCGIÈãÌCeWFXðÁ½vOª¦nßAlCÌG[WFgªo»µÄ«Ä¢é»óAWebTCgâT[rX̬÷ðl¦éÉ ½ÁÄ©¹È¢dvÈvfɬènß½Æl¦é©çÅ·B

»à»àͬ÷·éWebTCgRecàܽG[WFgIvfðÍÁ«è³¹éÆÇ¢à̾ë¤ÆíXl¦Ä«Üµ½B½ÌTCg©ª©çÈ¢TCg͸sµA[UÉÆÁĽðµÄêéTCg©AðÍÁ«è³¹é±ÆªdvÅ éÆv¤ÌÅ·B

[UÉm¯ð^¦ÄêéTCgAyµÜ¹ÄêéTCgAc_ÌêðñµÄêéTCgAvZµÄêéTCgBPÉeLXgâæI[ÌTCgÅ ÁÄàAG[WFgvfÍ éµA»Ìvfð¾mÉÅ¿o·±Æ±»¬÷ÌéÅà éÆl¦Üµ½B

±ÌG[WFgvfðx»µA½ç©ÌCeWFgÈUé¢ð½¹½à̪ȺŪÞAªÍAc_µ½¢CeWFgE\tgEFAEG[WFgÅ·Bù¶ÌG[WFgðªÍ·é±ÆÉæÁÄA¡ãÇñÈG[WFgðìÁ½ç¬÷·é©AܽÍG[WFgÌ®ÉæÁÄC^[lbgpªÇÌæ¤ÉÏ»µÄ¢©ðl¦éÌÍAWebTCg¬÷íªðl¦éãÅLvÈc_ÉÈéÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B

ÈãÌÚIð¿ÜµÄȺ̶Íð··ß½¢Æv¢Ü·BåÏ·¶ÉÈèÜ·ªAÝȳñ̨l¦ð·©¹Ä¾³¢B

-------------------------------------------------------------------------------

y±ÌhL gÌ\¬z

·¶Å é×Úð쬵ܷB

Ey^Cgz

|

Ey±ÌhL

gÌÚIz

|

Ey±ÌhL

gÌ\¬z

|

EyC^[lbgG[WFg̪Þz

|

+¡Trail Finder ¬÷µ½ælÌõoHð½Çé

+¡Expert Finder ~µ¢îñðÁÄ¢éêåÆðT·

+¡Friendship Manager ICFlÖWðz«A»µÄÛ·é

+¡Nodes Activator îñlbg[NÌÚ_ð»·é

+¡Collaborative Rating Server ¦²^CeBOT[rX

+¡Relatives Finder Þµ½îñðݯé

+¡Auction Applicant&Auctioneer I[NVÌãlÆÈé

+¡Push Information Agent îñð[UÌè³ÜÅͯé

+¡Anonymous Proxy ½¼ÅÌîñð·ðÂ\É·é

+¡Political Organizer ^¯ÒðWßÄp[ðìèo·

+¡Associated Link Maker ÖA«ð©µnCp[NðÔ

+¡Multiple Searcher ¡ÌõVXeÖâ¢í¹AÊðÜÆßé

+¡Knowledge Engine f[^ðmbÉÏ··é

+¡Geographical Information Mapper G½Èîñðn}ãÉzu·é

+¡Real-time Monitor&Alert A^CÉóµðĵ[UÌÓð«N·é

+¡Trail Finder ¬÷µ½ælÌõoHð½Çé

+¡Expert Finder ~µ¢îñðÁÄ¢éêåÆðT·

+¡Friendship Manager ICFlÖWðz«A»µÄÛ·é

+¡Nodes Activator îñlbg[NÌÚ_ð»·é

+¡Collaborative Rating Server ¦²^CeBOT[rX

+¡Relatives Finder Þµ½îñðݯé

+¡Auction Applicant&Auctioneer I[NVÌãlÆÈé

+¡Push Information Agent îñð[UÌè³ÜÅͯé

+¡Anonymous Proxy ½¼ÅÌîñð·ðÂ\É·é

+¡Political Organizer ^¯ÒðWßÄp[ðìèo·

+¡Associated Link Maker ÖA«ð©µnCp[NðÔ

+¡Multiple Searcher ¡ÌõVXeÖâ¢í¹AÊðÜÆßé

+¡Knowledge Engine f[^ðmbÉÏ··é

+¡Geographical Information Mapper G½Èîñðn}ãÉzu·é

+¡Real-time Monitor&Alert A^CÉóµðĵ[UÌÓð«N·é

+¡Language Translator ÙÈé¾êð|ó·é

+¡Conflicts Mediator ÕËððAñð·éÙÒ

+¡Document&Software Compiler ¶â\tgEFA𩮶¬·é

+¡Instant Contact Manager A^CR~

jP[Vðx·é

+¡Download Manager _E[hðÇ·é

+¡Context Abstractor [UÌu©ê½ReNXgðo·é

+¡Virus&vaccine EBXÆN`

+¡Search Engine Submitter T[`GWêo^

+¡Brain Storm uCXg[~Oðx·é

+¡Mail Magazine Publisher [}KWsãsVXe

+¡Advertising Controller ICLzMÌÇÆ}[PeBOîño

+¡Remote Sensor&Worker uìÅÜ´îñðæ¾·é

+¡MUD ChatterBot o[`R~

jeBàÌmvC[LN^

+¡Proof reader&code Validator ¶ÍÌZ³`FbNAR[h̳«`FbN

+¡Accessibility Helper ANZbVreBxG[WFg

+¡Price Agent ¿iärG[WFg

+¡WebSpider&UpdateChecker Web\[XÌj^[G[WFg

+¡Super Agent Decision Maker ©¥IÓvèðs¤

|

EyC^[lbgG[WFgüÓÌeNmW[z

|

+¡Web SpiderÉ©éã\IÈC^[lbgG[WFg

+¡ªU·éG[WFg

+¡WebT[oÉvOC·éServlet^oCG[WFg

+¡G[WFg¾êAJ«At[[N

|

Ey¬÷·éC^[lbgG[WFgÆWebRecÉÖ·él@z

|

+¡C^[lbgŤ³êéGUILN^G[WFgðl¦é

+¡ubN{bNXæè༧¾È{bNXªµÎçÍLø©

+¡G[WFgãÉÈRecwüÌWebTCgÌæé׫íª

|

Ey»µÄǤÈÁĢ̾뤩BèÈ¢\ªz

+¡C^[lbgÍL¯Ìâ`qðp³·é~[^G[WFgÌv[ÆÈé

+¡Q[_©çh}_Öi»Ax»·éíªASYÖX|bgCg

+¡´îð¿nßéG[WFgÆlÔ̶½ÏAÐïoÏVXeÖÌe¿

|

EyQl¶£z

|

EyÅãÉFàµàSÇñž³Á½çå´ÓIz

-------------------------------------------------------------------------------

さて、20日開催の帰ってきたアクセス向上委員会議ですが、ご参加いただくみなさんは何が「帰ってきた」のか、ご存知でない方の方が多そうです。当日に説明するのも手間ですので、ここで一応補足させていただきます。

アクセス向上委員会は1996年〜2000年にかけて、学生だった私が主宰していたウェブマスタのコミュニティです。現在は活動していません。ホームページのアクセスをいかに増やすかをテーマに、1000人以上のウェブマスタが、メーリングリストで討論していました。

私は討論のネタを提供するために、定期的に「Clips」と題して、インターネットの最新動向やマーケティングTipsを毎日のように、そこに投稿していました。そのTipsは1997年からまぐまぐ(正確にはその前身のX-mail)を使って登録者に「アクセス向上委員会通信」として流し始めたところ、3万人の読者が集まりました。まだメールマガジンが日本に100誌もない時代でした。

その後、この活動は本になったり、新聞や、テレビ、ラジオなどで紹介されました。できたばかりのYAHOO!JAPANでもメガネマークで推奨サイトに選ばれました。学生が主宰していたにも関わらず、企業のウェブマスターにも多くご参加頂いて、活発でした。さまざまなドラマがありました。私はこのコミュニティを通じて、ネットビジネスの世界へ飛び込みました。

当時、私の活動を応援してくださった方々の名前を挙げたら、きりがありません。いつかそうした方々や、ネットのコミュニティに、自分も一人前になって、ご恩返しをしたいと思って、インターネットの活動や仕事をしてきました。まだまだ力が及ばずなのですが、アクセス向上委員会は、本当に私の人生にとって、大切なコミュニティでした。

が、2000年ごろ、ネットバブルも華やかな頃に、個人的にビジネスを開始してしまったことや、議論のネタが尽きたこと、同種の専門的コミュニティがいくつもできて役割を終えたと思ったことなどが理由で、勝手ながら、コミュニティとメールマガジンは自然消滅する形で休止させていただきました。

イントラネットを整理していたら、1997年〜1999年にかけてのアクセス向上委員会通信の一部がみつかりました。ビジネスやマーケティングをまるで知らない学生時代の私が背伸びをして書いた文章なので、面映いのですが、「帰ってきた」と題するイベントを主宰するに当たり、アーカイブを公開しておこうと思います。間違った知識と拙い文章力のオンパレードですが、当時としての私の最先端のつもりの情報でした。

アクセス向上委員会は正式には終了のアナウンスをできておりません。休止も私の身勝手での告知無しのことでしたので参加されていた方々には申し訳なく思っています。余裕が出来たら再開したいと、実は今でも思っていますが、経営者として未熟なせいか、実世界の余裕はなかなかできません。また、時代の移り変わりにより、単純な「アクセス向上」も、テーマとしては再考の余地ありです。

いつか、またネットの変革に関われるようなコミュニティ活動として再開できたらいいなあと思っています。20日のイベントは一瞬だけ、再開気分を味わさせていただきたいと思います。

昨日の続き。特定の情報を長期間調べたいときには、情報モニタリング環境を構築すると便利である。私が普段使っているツールを覚書的に紹介。

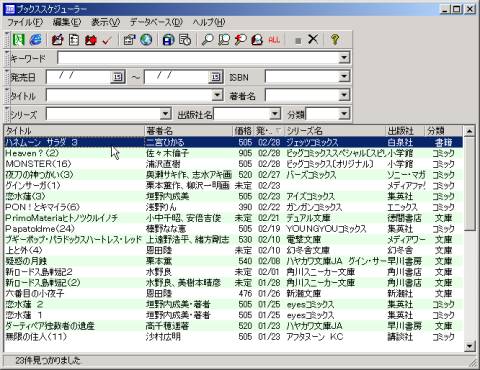

デスクトップに新刊データをネットワークからダウンロードして、検索が可能なフリーウェア。キーワードにマッチした新刊があると、Outlookスケジューラーに登録したり、携帯にメールさせることができる。常時電源をオンにしたWindowsPCがある場合は、常駐させておくことで、書籍情報の強力な監視が可能になる。

・【書籍新刊】めるくるブックナビ

http://www.gimix-web.com/bknavi/

こちらは、常駐不要なWebの無料サービス。キーワードを登録しておくと、その単語を含む新刊の発売をメールでお知らせしてくれる。

・【2ちゃんねる】Live2ch

2ちゃんねるビューアのひとつ。リアルタイムモニタリング機能が強い。監視したい2ちゃんねるのスレッドを指定しておくと、書き込みがあった時にポップアップ表示される。

・【商品価格】カカクコム

http://kakaku.com/

購入予定の電化製品やPCの価格に変動があると、メールで教えてくれる機能がある。

・【IT業界動向】インターネットウォッチ iモード版

インプレスのInternetWatchのimode版には、登録したキーワードにマッチするニュースが掲載されるとメールでお知らせしてくれる機能があり、愛用している。

・【テレビ番組】OnTVJapan

http://www.ontvjapan.com/

Webでキーワード指定したテレビ番組の放映をメールで通知してくれる。

・【ディスカバリーチャネル】ディスカバリーチャンネル

http://japan.discovery.com/

ディスカバリーチャンネルのサイトの個別番組評にはリマインダーメール機能がある。

³GïcV[YÌQÁÒ®üðÜÆßÄ¢½¾¢Ä¢éy[Wª éB

EiAÁÄ«½jANZXüãÏõïQÁÒê

http://tokuhirom.tdiary.net/?date=20040415#p04

±ÌCxgð¡NÍJÃ\èÈ̾¯êÇA¢ÂàèÔª©©é̪JÃãÉ|[gµÄ¾³Á½ûÌBlogTCgêðìé±ÆBBlognaviAbulkfeedsAfeedbackAMyblogÈÇÌBlogõTCgÅïc¼âu³GïcvAuPassion For the futurevuProject-on.comvu´{åçvuS®ÇlvÈÇÌL[[hŽxàõµÄRêÈT·ÌªêêJB

»±ÅAô©c[ðµÄA¿ ¢½Ìª±ÌÓ½ÂÌgÝí¹ÉæéBlogTCgÌj^O«B¼ÌRSS[_[æèàæÊèLÊϪ¬³AgpàÈ¢ÌÅ®ìªy¢B±êÅBlogEHb`ªyÉÈÁ½B

Ep{~j

http://www.kumalab.com/soft/000001.html

RSS[_[Bí^Åwèµ½ÔÔuÅ©®IÉRSSðæ¾µAêð\¦·éBíÉæÊgbvÉeBbJ[ƵÄ\¦³¹é±ÆàÅ«éB

EBulkfeeds

http://bulkfeeds.net/

E³GïcÌõÊ

http://bulkfeeds.net/app/search2?q=%E7%84%A1%E6%95%B5%E4%BC%9A%E8%AD%B0&sort=date

BlogTCgÌõGWÅ éªAõÊÌRSSðæ¾·é±ÆªÅ«éBu³GïcvÅÌõÊð\¦³¹A»Ìy[WÌRSS{^Ìf[^ðp{~jÖo^·éÆA30ª¨«Éu³GïcvÅõµ½ÅVîñª\¦³êé±ÆÉÈéB

Eqrr

http://bulkfeeds.net/app/search2.rdf?q=%E7%84%A1%E6%95%B5%E4%BC%9A%E8%AD%B0

±ÌgÝí¹Í©ªÌBlogTCgÉ¢ľy³êÄ¢éBlogðA^CÉc¬µÄ¨«½¢Æ«ÉÖB

・コンピュータはどれほど賢いのか―知の可能性を広げるコンピュータ数学への招待

根本的に書名と内容が一致していないという、問題はあるのだが、日曜プログラマとしては楽しめた部分も多くあり、書評。

まず書名の「コンピュータはどれほど賢いのか」というテーマについてはほとんど書かれていないので期待してはいけない。「知の可能性を広げるコンピュータ数学」の「知」や「コンピュータ数学」はあるといえばあるのだが、その言葉の持つ深さには至っていない。この書名は変えるべきで「できるかな?JavaScript 数学アルゴリズム編」あたりが適当。

この本は、主にJavaScriptを使って、たくさんの数学理論を実装する。アルゴリズムは図表を使って丁寧に解説されるのでわかりやすい。知りたかった理論の幾つかが明確になった。

例えば円周率πを計算するプログラムを作る。円周率の求め方はそもそもご存知だろうか?私は知らなかった。文系人間なら9割以上知らないのではないか。幾つか発見されている計算方法が紹介された後、JavaScriptで、そのうちのひとつ「ライプニッツの公式」を実装している。

ライプニッツの公式では、

π/4 = 1/1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 .....

という計算方法で、計算を続ければ続けるほど値がπに正確に近づいていく。

この式は、

「

1 分子は1に固定されている

2 分母が2ずつ増えていく

3 足し算/引き算が交互に入れ替わる

」

であり、それをプログラムで書けば円周率計算プログラムができるというわけである。

この本を読みながら、最近、頭を使ったプログラミングをいかにやっていなかったことに気がつかされる。現代のプログラミングは、予め用意された関数やクラスを呼び出すやり方ばかりを学ぶことが中心である。開発環境の使い方のマスターといってもいいかもしれない。誰かが作ったものをゼロから作る=車輪の発明をしないということが、コンポーネント指向、オブジェクト指向、オープンソースという時代の潮流であるから、それを回避するのが賢いという風潮もあるような気がしている。

だけれども、車輪の発明も仕事でなければ考える楽しさがある。概念レベルのアルゴリズムをプログラムに翻訳するには、どうしたらいいか、自分で工夫を試す楽しさにこそ、プログラミング本来の面白さがあったはず。この本はそこを突いてくる。

8QUEEN問題や騎士巡回問題、素数の発見、カオス、フラクタルの計算など、実用性はともかく、アルゴリズム自体に面白さのあるサンプルが次々にでてくる。JavaScript自体の文法解説はほとんどないので、JavaScriptを既にある程度書ける人におすすめ。

ところで、最近、Lightweight languageという言葉がプログラマのコミュニティでは少し流行っている。Perl、PHP、Python、RubyなどWeb開発でもおなじみのスクリプト言語の総称。JavaScriptもこの範疇に入るだろう。複雑な文法を持つC言語やJava言語と違って、これらの言語は比較的とっつきやすい仕様で、初心者にもやさしい言語である。

・Lightweight language magazine―ライトな言語でプログラミングを楽しもう!

こんな本も出ていて楽しめた。

私は今、あるプログラミングコンテストの企画書を書いている。アルゴリズムを考える楽しさが参加者に共有されるようなルールを考える日々である。このコンテスト、実現できれば、夏頃には、表舞台にだせると思うので、ちょっとご期待ください。プログラミングの苦手な人でもアルゴリズムを考えることができれば参加できるようにしたい。

(えー。加藤さん、すいません。草稿の金曜提出、間に合ってません。え、言い訳をここに書くなよって?。)

■天才を生むもの

知的障害が天才の秘密であると言う、先日書評を書いた本と極めて似たテーマ。6人の著名な天才の人生について一章ずつ語られる。この6人には脳に何らかの異常が認められ、その結果、

トマス・エジソンは注意欠陥障害でいつもうわの空

アルバート・アインシュタインは読み書きと計算ができず

レオナルド・ダビンチも同様で

グラハム・ベルは他人の気持ちが理解できない

クリスチャン・アンデルセンは文法が理解できず、

ウォルト・ディズニーは多動症で落ち着きがない

という機能障害を抱えて生きていたという。だが、脳は、その欠陥をカバーするために他の能力が異常に発達した。注意が狭いことが逆に人並みはずれた集中力につながったという説。だから、天才たちを語る上で、「障害があったにも関わらず」という表現は正しくなくて、「障害があったからこそ」天才になったのだという仮説を著者は展開する。

「

障害というのは必ずしも能力が劣ることだけを意味するわけではない。機能が不全の箇所が生ずると、それを代償して機能の亢進も起こる。生涯を持ったゆえに、障害を持たない場合には、生じえなかった能力が開花することを、無視してはならないだろう。それは個性にほかならない。

」

弱さが強さの秘密という見方は勇気付けられる半面で、障害を持つ人のうち、天才になる人の数は圧倒的に少ない現実もあるだろう。多くは日常生活や社会参加が難しくて苦しんでいると思う。その事実が分かっただけでは、状況は変わらない。だが、仕組みがわかれば、いずれは障害を天才に変える魔法を、医学は作り出すかもしれないことに期待したい。

著者は、知的障害と天才の仮説を述べるだけでなく、同時に天才たちの本当の姿を、丁寧に資料にあたって調べ上げた。天才たちの伝記には事実を捻じ曲げた表記が多い。私たちが子どもの頃に聞かされた内容がいかに間違っているかがわかって、とても面白かった。

エジソンは研究の人ではなく、他人の成果の横取りも辞さない、かなり強引な戦術を使うビジネスマンであること。レオナルドダビンチは万能の天才と言われるが、実は読み書き計算もままならず、言葉にもなじめず村八分状態だったこと。ディズニーが多動症をごまかすために園内のゴミ拾いをしていたことが、清潔なディズニーランドにつながったことなど。なぜ彼らの伝記は、ねじまげられたのかの秘密。

読み終わって気になったのは、天才の彼らは幸せだったのだろうか?という疑問。真実の伝記を読む限りは総じて、他人に理解されず寂しい内面を抱えて生きていたように見える。

天才の遺伝子を発見することも重要だけれど、幸せを感じる遺伝子を発見することの方がもっと価値があることのような気がしてきた。幸福についての研究は大昔からあまり進んでいないと別の本で読んだ。肝心のことがわかっていないのだ。天才もお金持ちも、結局は幸福でなければ意味がない。

人類史上、誰が一番幸福だったのだろうか?

私たちはその疑問にはまだ答えられないが、恐らく能力や財産の量に正確に相関するわけではないように思える。少なくとも天才たちは孤独で悩み多い人生を送ったのだから。

人を幸福にする技術が次世代のテクノロジー進化の方向性になって欲しい、と思った。

そういう科学をなんと呼ぶだろう?○○の科学か。

そういえばあったなそういうの(笑)

オチがついたところでまた明日

úØw¶Agvi[Ìïcª³Iíèܵ½B

ØÆú{̸sw¶NÆƪWÜÁÄA¨Ý¢ÌrWlXðbµ¤ÛïcîcåwÛïcêB

ÍîñÊMïÌÀ·ð¹©Á½ÌÅ·ªA±ÌïªÅålÌåÑB4ÔÍ ÁÆ¢¤ÔÉ߬ܵ½B¡ñͱǩçÌv]ÅpêÅÈA¨Ý¢ªêêÅbµÄ¾³¢Æ̱ÆBÊóÒðîµÄÌR~ jP[VB±Ìû®ÍR~ jP[VÉ2{ÈãÌÔª©©éBÅàA¾¢½¢±Æð¾¦éµAª©èâ·¢BQÁÒà·êÅåÏŵ½ªA½æèàZppêòÑð¤àeÅA4ÔÓ½Â̾êðoûüÉóµÄµá×豯½ÊóÌ«É´ÓB ȽªêÔ·²©Á½B

t[fBXJbVÅÓ©ð·ðµÈªç´¶½ÌÍAØo[ÍFA

EITZpÅÍú{ðùÉÇ¢zµÄ¢éÆ¢¤OñÓ¯

Eú{Íܾu[hoh¶áÈ¢ñŵå¤H

Æl¦Ä¢»¤¾Á½±ÆBú{ÌITx`[ƵÄÍAÆv¤Æ±ëà é̾¯êÇAÞçÌbð·¢Ä¢éÆ{É»¤©àµêÈ¢Æv¢nßéBØÌw¶¶ÖÌlbgÌZ§ÔèÍú{ÆÍärÉÈçȢ椾BCÌü±¤ÅÍAóCÌæ¤Élbg[Nª é̾ÈÆvÁ½BnCA¶ÖÌZ§xÅÍøðf°Üµå¤B

ÞçªÜ¾w¶ª½©Á½Ìà é¯êÇAlbgÌrWlXpÆ¢¤_ÅÍܾú{ªiñÅ¢éÊà é椾ªA¤©¤©µÄ¢éÆÇ¢²©ê»¤B½¿àæ£çȢƢ¯È¢ÈÆvÁ½æB£Æ¤nÌÖWÉÈéÆ¢¢Å·B

Êóª¢È¢2ïÈ~ÍpêAØêAú{êÌ`|Å·èãªèܵ½BIdßÅAîBÇÈÁ½ØÌÝȳñÍÊ^ð[·é©çËAÆ̱ÆÅyµÝɵĢܷB

QÁÒͽŵ½ªAÔÌÖWãA 究ßIÎê½NÆƽ¿ª10ªöxÌv[ðÔÉs¢Üµ½B

¡v[µ½Ø̸sx`[½¿

EYETOO.com

http://www.yetoo.com/

fæâCDAÈǶ»|pÉηéICTCgBìèèÆ\ñwüÒðICÅåWµAWÜÁ½\ñàÅRecð§ì·éB»ÌRecªåqbg·êÎׯðÆÉzª·éB±ÌªìÍú{Å͸sáà Á½è·é¯êÇAवd|¯ªôû³êêÎA\ª è¦érWlXf¾Æv¤B³{êXNðǤµ¤©ªÛèB

EBram

http://www.callbaram.com/

}EX̶EÌ{^ð¯ÉNbN·é±ÆÅAIð̶ñðõGWÅõ·éWindowsAvP[VBRSS[_[@\ÈÇàڵĢéB«ÍP2P@\àÁ¦½¢Æ̱ÆBuf ANbNvÍ¢¢ACfA¾µÖBÅàAǤâÁÄûv»·é©ªÛèÆv¤BLee³ñÌv[Íbµûà¶Ììè±ÝàêÔãèBJB

ENE Media

http://www.nemedia.co.kr/

gÑdbQ[§ìBØÌgÑdbãÅABrewx[XÅ®Xg[gt@C^[ÌQ[ð©¹ÄàçÁ½Bàú{ÌiAvð©¹Ä °½çåìѳê½BQ[àÊ©Á½¯ÇAзÌpark³ñÆA©ÈèÓCB²QÌÐð«ÆoC^eBðÂÞÈç¬÷·é©àB

EArchispace

http://da2003.digital-architecture.or.kr/archispace/

´«F¯ðpµ½´«p^[ÌFÊo»BÈPɾ¦ÎA¹yðFÊp^[ÉÏ··é\tgEFAÌJBÁZpðÛLBlÔÌ´«ÆfBð]ÈwÈÇ̬ÊðàÆɹKÆRï½Açµ¢B絢Ƣ¤ÌÍAúµ½v[^[ÍfUCi[ÅAu_ÍE`Ì涪âçêÄÜ·vÆ̱ÆB_ÉcbR~½BäརªA¤ÆóÔÅ̹yiBGMjƯú·éFÊƾÍüµ©Á½B

EL2IMALL

3D¼zóÔÅÌVbsOðÀ»·é½ßÌ~hEFABØÌå«ÈECTCgÅÌÌpªÜÁÄ¢éçµ¢BǤâçFÌbð·ÀèA}`fBAâRDÉηéêÊ[UÌïR´ÍØÌûª¸ÁÆá¢Bú{ÅÍ¿åÁÆrWlXIÉÍïµ»¤Év¤Ì¾¯êÇAØÅÍ¢¯éÌ©àµêܹñBT[rXJnÉúҵܵå¤B

¡v[µ½ú{Ìx`[

ú{¤ÌNÆÆÍAª±ÌïÐÍXSCÆvÁ½FlÅà é3ÐÌзÉA¨ºð©¯³¹Ä¢½¾«Üµ½BF³ñ¨Zµ¢AQÁ¢½¾¢Ä{É´ÓÅ·Bú{¤ÌзÍAw¶ª½©Á½Ø¤Æä×éÆNî͵ãÅAPÊÌrWlXð³êÄ¢é_ÅàµæðäûXÅ·B

ER~

jeBGW

http://www.ce-lab.net/ja/

ªÌñ]¬xªÙíɬij|³êéз̳ñÍAJW AÈ´¶ÅoêBÈȪçAª©èâ·¢v[ÅAJÌICQ[uGumonjivÌ£Í̳íèðb³êܵ½BXNGAEGjbNX©çoðó¯Ä@lݧãAн·çÌJB»Ý ʺŠXÆìÁÄ¢éÞçÌVµ¢RZvgìiªAߢ¤¿É\äÅxéÌÍmÀBÚB

EÝñÈÌAE®úL

http://www.nikki.ne.jp

ú{ÅåÌV²AEîñð·R~ jeBBV²ÌlÍ50löxƾíêéªA±±ÉÍ30lÈãÌo^ª éƾ¤BæúAÃÌyVÉû³ê½Î©èBÉÅÂêèÌx[^T[rXâAf[^}CjOT[rXÌTvÈÇA±±É¢Ä¢¢Ì©ª©çÈ¢rWlXÌ ¤ÜŨb¢½¾«Üµ½BзÌÉ¡³ñÍåwÌãyÅ·ªA¢ÂÌÔÉ©ÍocÒƵIJ©êÄܵ½B¡xÍAÉ»ÌrWlXèrð³¦Ä¾³¢B

EKBMJ

http://www.121r.com/

ú{¤3l̤¿ÅÅàocÒçµ¢ocÒÌзÌغ³ñBá¢w¶ª½©Á½¡ñÌïcÉ{¨ÌrWlXÌbªü³êÄ[hªø«÷ÜèÜ·B´«irQ[VVXeÌà¾ÍA¾tÅྷéÆïµ»¤¾¯ÇAغ³ñÍǤ³êéñ¾ë¤ÆvÁÄ¢½çAXJŵ½BؤQÁÒðÐÆèw¼µÄÌÀVE`®ÅWJ³êÄAÉßÄøÊIÈv[àeB_ð¾tÅྵÈÄàA êÈçSõª©èܵ½B³·ªÆv¢Üµ½B

»ÌãÍAR[àüÁÄÌ2ïA3ïBc·M¢B

QÁÒÌze̮ɨ׵ÄÌð¬ïÅuØÅÍAo^[`bgªå¬sÈñŵå¤HvÆ·¢½çu»ñÈÌÍà¤âÁÄéÐƢȢ¯ÇËv êêHBuØÅàõÍGoogleÅ·©AâÍèHvÆ¢¤¿âÉÍuNaverÌûªL¼AªYAHOO!©È vÆ̱ÆB¨¨Aá¤Bui¼ÈǩȪçjØÌûÁÄCX^gbZW[ÍMSNª½¢Å·ËBYAHOO!bZW[Æ©ICQÆ©ÍgíÈ¢ÌHvuÁÄ¢¤©A»êÍÈñ¾HbZW[ÍMSN¾ë¤Hv

{ÉbµÄÝȢƪ©çÈ¢±ÆÁÄ èÜ·ËB

’˜ŽÒ‚Ì‹g“c‚½‚©‚悵Ž�‚̃vƒ�ƒtƒB�[ƒ‹‚ª‚ЂƂ‚̃Rƒ“ƒeƒ“ƒc‚Å‚ ‚é�B

�u

“ú–{‚Å�‰‚ß‚ÄNHKƒAƒiƒEƒ“ƒT�[�AˆãŽt�A�O‹c‰@‹cˆõ�EŒö�Ý‘æˆê”é�‘‚ð—ð”C�B“å’†Šw�A“å�‚�Z�A“Œ‹ž‘åŠw‘²‹Æ�B“Œ‹ž‘åŠw‘åŠw‰@‚ð�C—¹‚µ�ANHKƒAƒiƒEƒ“ƒT�[‚Æ‚µ‚ÄŠˆ–ô�BˆãŽt–Æ‹–‚ðŽæ“¾Œã�AŒ³Ž©—R–¯Žå“}Š²Ž–’·�E‰Á“¡�hˆê�O‹c‰@‹cˆõ‚ÌŒö�Ý‘æˆê”é�‘‚Æ‚µ‚ĉȊw‹Z�p��ô‚Ì—§ˆÄ‚É’§‚Þ�BŒ»�Ý“Œ‹ž‘åŠw‘åŠw‰@�BˆãŠw”ŽŽm‰Û’ö‚É�Ý�Ð’†�BˆãŽt‚Ì—§�ê‚©‚ç“ú–{Œ’�N‹³ˆç�U‹»‹¦‰ï�E—�Ž–’·‚Æ‚µ‚Ä—\–hˆãŠw‚Ì•�‹yŠˆ“®‚ÉŽæ‚è‘g‚Þˆê•û�AŽ©—R–¯Žå“}�_“Þ�쌧˜A�E�í”CŒÚ–â‚Æ‚µ‚ĘA—§—^“}�A�¬�ò�Œ ‚ðŽx‚¦‚Ä‚¢‚é�B

�v

–³�ß‘€‚È‚Ü‚Å‚É�ã�¸ŽwŒü‚Ì�‚Šw—ð�A�‚ƒLƒƒƒŠƒA�B�à‘O‹³Žö‚à�^‚Á�‚ł ‚é�B

�G�ËŽ™‚ª‚»‚̂܂܃XƒNƒXƒN‚ƈç‚‚Ƃ±‚¤‚È‚é‚Ì‚¾‚낤‚©�B‚¢‚í‚ä‚éƒfƒLƒ‹�l‚Ì‘ã•\‘IŽè�B

ŽŸ‚Í�‘‰ï‹cˆõ‚ð‘_‚Á‚Ä‚¢‚é‚̂͊ԈႢ‚È‚�A‚¢‚¸‚ê‚Í‚»‚Ì–²‚à“K‚Á‚Ä‘å�b’ö“x‚É‚Ü‚Å“o‚è‚‚߂é‚悤‚È‹C‚Í‚·‚é�B

‚±‚Ì–{‚Í�A’˜ŽÒ‚ª�”�X‚̓Œ±‚ð�‡Ši‚µ�AŽÐ‰ï‚ʼnØ�X‚µ‚“‚ŠÔ‚É�g‚ɂ‚¯‚½�A1•ªŠÔ‚̕׋–@‚ðŒê‚é�B—Ⴆ‚ÎŽŸ‚̂悤‚ȃmƒEƒnƒE‚ª�Љ‚ê‚é�B

1•ªŠÔ‹L‰¯–@

1•ªŠÔ“Ç�‘–@

1•ªŠÔ•ñ��–@

1•ªŠÔƒuƒ�ƒbƒN–@

1•ªŠÔŽ©ŒÈƒAƒs�[ƒ‹–@

1•ªŠÔƒXƒs�[ƒ`–@

1•ªŠÔŒˆ’f–@

1•ªŠÔ‹xŒe–@

1•ªŠÔ‚Å�l‚ðŒ©”²‚–@

1•ªŠÔŽ©ŒÈ‰ü‘¢–@

‚P�@ŽžŠÔ‚Í‚È‚¢‚Æ‚¢‚¤‘O’ñ‚ðˆÓŽ¯‚¹‚æ

‚Q�@‚Æ‚É‚©‚1•ªŠÔ‚Å�W’†‚µ‚Ä�›�›‚ð‚¹‚æ

‚R�@�H•v‚Í‚¢‚‚‚©‚ ‚é

‚Æ‚¢‚¤‚±‚Æ‚ª‘åˆÓ‚É“Ç‚ß‚é�B

‚±‚Ì�l‚ÍŠî–{“I‚É“ª‚̉ñ“]‚ªˆÙ�í‚É‘¬‚¢ƒ^ƒCƒv‚Å‚ ‚é‚©‚ç�A�W’†‚Å‚«‚ê‚Î1•ªŠÔ‚Å�A‚¢‚ë‚¢‚ë‚È‚±‚Æ‚ª�A‚Æ‚Ä‚à�‚‚¢ƒŒƒxƒ‹‚Å‚Å‚«‚é‚Ì‚¾‚낤�B‚½‚¾�W’†‚Ì“à—e‚Í‹L�q‚ª”–‚¢�B�í�l‚É‚Í‚à‚¤�‚µ‚»‚Ì�W’†—͂̃vƒ�ƒZƒX‚ð�‘‚¢‚Ä—~‚µ‚¢•”•ª‚à‚ ‚Á‚½�B

‚½‚¾�A‚±‚Ì’˜ŽÒ‚Ì‚â‚è•û‚Í�³“�‚Å�³˜_‚È‚Ì‚¾‚ÆŠ´‚¶‚邵�A‚»‚ê‚ÅŽÀ�Û�A‚¤‚Ü‚‚¢‚‚Ì‚¾‚Æ‚¢‚¤�A‚â‚Á‚Ä‚Ý‚¹‚½�l‚Ì�³‰ð‚Æ‚µ‚Ä�Ä”FŽ¯‚Å‚«‚é‚Ì‚Í—Ç‚©‚Á‚½�B

–Ú‚ÌŠo‚ß‚é‚悤‚È�H•v�AƒAƒCƒfƒA‚ª‚ ‚é‚©‚Æ‚¢‚¤‚Æ�A‚Q‚‚‚ç‚¢‚Í‚ ‚Á‚½�B‚¾‚ª�A‘唼‚Ì‹L�q‚Í�A‚©‚È‚è“–‚½‚è‘O‚Ì‚±‚Æ‚ðŒ¾‚Á‚Ä‚¢‚é�B‚à‚¤�‚µˆ³�k‚µ‚Ä�‘‚¢‚Ä‚à—Ç‚©‚Á‚½‹C‚ª‚·‚邪�A‚í‚©‚è‚â‚·‚�A‘�‚“Ç‚ß‚é�i“dŽÔ•Ð“¹50•ª‚Å“Ç‚ß‚½�j�B‚±‚¤‚¢‚¤–{‚ð“Ç‚Ý‚½‚¢�l‚ÍŽžŠÔ‚ª‚È‚¢‚Ì‚¾‚낤‚©‚ç�A‚±‚Ì�‘‚«•û‚Å�³‰ð‚©‚à‚µ‚ê‚È‚¢�B

NHKƒAƒiƒEƒ“ƒT�[Žž‘ã‚̔ԑg•ú‘—‚É‚¨‚¯‚é•b’PˆÊ‚Å‚ÌŽžŠÔŠÇ—�‚̘b�B‘½–Z‚È‹cˆõ‚É‚¢‚©‚É1•ªŠÔ‚Å•ñ��‚ð�s‚¤‚©‚̘b�B“å’†‚̓‚¢ŽŽŒ±‚Å‚àŽÀ‚Í�Ÿ•‰‚Í1•ªŠÔ‚Å‚ ‚Á‚½‚Æ‚¢‚¤˜b�B‚È‚Ç�A’˜ŽÒ‚È‚ç‚Å‚Í‚Ì‹M�d‚ÈŽÀ‘ÌŒ±‚É‚à‚Ƃ‹L�q‚Í�A‹»–¡�[‚¢�B‚»‚±‚ªˆê”Ô–Ê”’‚“Ç‚ß‚½�B�¢‚Ì’†‚É‚Í–{“–‚É–Z‚µ‚¢�l‚½‚¿‚ª‚¢‚Ä�A”ނ炪‚¢‚©‚Ƀ^ƒCƒ€ƒ}ƒlƒWƒ�ƒ“ƒg‚É—¯ˆÓ‚µ‚Ä‚¢‚é‚©‚ª—Ç‚•ª‚©‚é�BŽ©•ª‚Í–Z‚µ‚¢‚ÆŽv‚Á‚Ä‚¢‚½‚ª�A‚±‚±‚É�o‚Ä‚‚é“o�ê�l•¨‚Æ”äŠr‚·‚é‚Æ�AŽ„‚È‚Ç‚º‚ñ‚º‚ñ–Z‚µ‚‚È‚¢•”—Þ‚È‚Ì‚¾‚ÆŽv‚Á‚½�B

‚ЂƂŽ„‚à‚â‚Á‚Ă݂悤‚Æ‚»‚Ì‹C‚É‚È‚Á‚½‚Ì‚ÍŒˆ’f–@�B‚Æ‚É‚©‚1•ªŠÔ‚ÅŒˆ’f‚¹‚æ�B‚»‚Ì‘ã‚í‚è�A‚È‚º‚»‚̈ӎvŒˆ’è‚ð‚µ‚½‚Ì‚©�Aƒ�ƒ‚‚ðŽc‚µ�AŒã‚Å•]‰¿‚µ‚Ä�AŽŸ‚Ì”»’f‚ÉŠˆ‚©‚¹‚Æ‚¢‚¤ƒmƒEƒnƒE�B‘¦’f‘¦Œˆ‚͓‚¢‚ª�A‚±‚ê‚È‚ç‚Å‚«‚é‚©‚à‚µ‚ê‚È‚¢‚ÆŽv‚Á‚½�B

³GïcV[Yæ4ñÌJêÜèܵ½BÍlCTCgÌé§ð¤Lµ¤n·éïcÅÅ·B

iAÁÄ«½jANZXüãÏõïc

lCTCgÌé§ð±Á»èA²Á»è¤L·éïcÅ·B

¨à𩯸Azâ´«AÂlÌ\ÍÅAÔ½\A½SA½çy[Wr [ÌlCTCgðìé±ÆÍAǤµ½çÅ«éŵ天HÀÛÉ»êðuâÁÄݹ½vìÒðQXgXs[J[ɨÄѵȪçAFÅA¢ÌlCTCgÌìèûðl¦ÄÝܵå¤B

ïcÅ·©çSõQÁÅ·B

ܸÍȺ̿âu10NãÌgbvTCgÌRZvgvÉK¸¨¦¾³¢B±êÍúASõÌeðóüµÄ¤LµÜ·B100lWÜêÎ100ÊèÌgbvTCgÌRZvgªWÜèÜ·B

¿â

u

2014N420úB

ȽÍwCeWFgrÌÅãKÌAзºÅtªðz¢ÈªçA©ç̬µ°½±ÆðUèÔÁĢܷB

»êÍ·¢æ¤ÅZ©Á½10NÔŵ½B

ܳ©AÐèÔÉͶ߽ÂlWebTCgªA_Ìã̶ݾÁ½YAHOO!âQ¿áñËéð²lCTCgÉÈèAú{ÌgbvTCgɬ··éÈñÄA Ƚ©gªvÁÄàÝÈ©Á½±Æŵ½B

v¦ÎÅÌzªÇ©Á½ÌÅ·B{àuhàsvÌA ÌACfAª ȽÌl¶ðϦ½ÌÅ·B

³ÄA¿âÅ·B ȽÍÇñÈTCgðìÁ½ÌÅ·©HBTCg̼OÆàeðÈPɳ¦Ä¾³¢B

v

eàeÍ·×ÄóüµÄQÁÒSõŤLµÜ·BǤŷ»ê¾¯ÅàÊ»¤Åµå¤HB»ê¾¯¶áÈ¢ñÅ·B

åÉÌêlÌ´{ÌuOuPassion For The FuturevÍÔ10y[Wr [öxÌTCgÅ·Bà¤ÐÆèÌåÉÌcûÍÔ50y[Wr [ÌuS®vÆ13l´Ì[}KWðêlÅ^cµÄ¢Ü·BÈÆàñlͱÌxÍêêÜ·B

µ©µAQXgXs[J[ͳçÉÍÅ·B

Ô7500y[Wr [ÌTCgðÂlÅnß½^cÒâAæ[ZpðÆÍÅÀµÄlCT[rXðìÁ½GWjAAú{ÌgbvTCg^cÌ ¤ðx¦éÇÒàXÉoê·é\èÅ·B

¡ À{vj

ú 2004N0420úiÎj 19:15-22:00i19:00ótJnj

ê fWn{Z in}j

çãcæ_cxÍä2-3 DH2001 Bldg.

ïp 3,000~iÅAú»à¥j

èõ Àè70¼iæ

j

¿¨ MLpï

¦^ fW^nEbh®ïÐ

åà ´{åçiPassion for the Futurej

S®ÇliS®j

¡ vO

@æê@åÃÒAQXgüèêÄÌt[g[N

lCTCgìÒªêéA\ÌUA ÌU

RTª¾©·õGW\¦Êüã@SEOZpÌé§

æ[ZpÉ©éANZXüãeNmW[@xXg5

S®Çlªêé¢ãgbvTCgÆOìÌÂÁ±Ý

@æj@ïc

lCTCg\zpÉ¢ÄQÁÒÆÆàÉïcµÜ·B

@æO@¼hð·Æð¬ï

¼hÆ»êÈOÌ çäéàÌðð·B

¡ eE¨\Ýͱ¿ç©ç

ïcÖÌQÁ¨\ÝAeͺ©çǤ¼B

¡ ¨â¹

±ÌCxgÉÖ·é¨â¹AæÞ̨\ÝÍ info@project-on.com ÜŨ袢½µÜ·B

権威ある医学者による、大胆な仮説の発表。学術論文ではなく一般向けの著書として噛み砕かれた文章で、それをリアルタイムに読めるのはワクワクする。

■天才と名門家系に共通するもの

問題:次の天才たちに共通するものを挙げよ

ニュートン、アインシュタイン、エジソン、コペルニクス、メンデル、ダーウィン、カント、ヴィトゲンシュタイン、ハイネ、カフカ、プルースト、ベートーベン。

わかるだろうか。

答え:近親者に精神分裂病の患者がいる

この本には、精神分裂病(以下、現代的に言い換えて統合失調症と呼ぶ)を発病させる遺伝子こそ、知能を持つ人類の進化の原因である、という独創的な仮説が書かれている。

統合失調症の発病率は、世界のどの民族でも変わらず、およそ1%という興味深い事実がある。多くの病気が風土や人種によって発病率が異なるものらしい。これに対して、統合失調症は人類にとって普遍的な病なのだ。幻覚や幻聴、異常な行動がなくとも、分裂気質や軽い躁鬱病の人間ならば、もっと高い確率で誰の周囲に普通に暮らしている。また双極性障害(いわゆる躁鬱)もほぼ同じように発症するとも書かれている。

この1%という数字が、歴史上の天才や名門と呼ばれる家系では、何倍もの数字に跳ね上がっていることに著者は着目した。目立つところではノーベル賞受賞者の近親者に、患者がいることが多いと言う。稀にであるが映画「ビューティフルマインド」のモデルにもなった数学者ジョン・ナッシュのように、受賞者本人が患者と言うケースも複数ある。

■人類の進化と統合失調症の遺伝子と脂肪原因説

統合失調症の遺伝子を持つ人間に共通するのは、精神異常や知的後退と同時に、そのうちの何パーセントかに、独創的なアイデアや芸術的才能(音楽が多いらしい)、神をも恐れぬ強い意志や行動力があることにある。彼らは、凡人には不可能な偉業を精力的に成し遂げてしまう。その反面、奇行が目立ったり、社会生活が破綻したり、ひどければ犯罪を犯してしまうこともある。良くも悪くも、世の中に変化と革新をもたらす。

著者は人類の起源に強い関心を持ち、類人猿から分かれたホモサピエンスが、どのように地球上に分布を広げて、その文化を進化させて行ったかを、フィールドワークで調べた。そして、人類の脳が大きくなり二足歩行をはじめた時期と、技術や芸術と言う文化が花開く時期があまりに離れていることに気がついた。100万年前から20万年くらい前までの時期は文化的にはほとんど進歩しておらず、地域による同質性も高かったのに、20万年から5万年くらい前の時期になって、突然、高度な道具を作ったり、埋葬のような精神文化が地域ごとに多様に展開しているという事実である。

その時代に人の精神に何が起きたのかを探る。この仮説では、まず突然変異で統合失調症の遺伝子ができる。その時点では発病しないか、社会的に問題にならない時代が何十万年も長く続く。そして訪れた地球規模の気候の変動による食糧事情の変化。農業中心による穀物中心の食文化に移行すると、摂取する栄養の内容が変わる。発病の引き金となる脂肪酸の代謝が悪化する。それまでは発病しないか、軽症で済んでいた遺伝子ホルダーたちが顕著に発病をはじめる。それが社会に大きなインパクトを与えることになる。

そして、現れた異端者が、神の声を聞くシャーマンの役割や、真似のできない発明家の役割、あるいはカリスマ的政治指導者の役割を担った。狂気と天才が、急速に技術を革新させ、芸術を花開かせ、宗教を普及させた。ゆるやかな100万年間を急激な進歩の歴史に変えたのは、統合失調症の遺伝子であったというのだ。

■仕組みの解明と、コントロールの可能性

統合失調症は遺伝要因が強いとされ、その遺伝子の組み合わせ持った子どもは、35歳くらいまでの間に発病することがある。遺伝の発現には環境要因も絡んでいるとされる。環境しだいでは発病しないことも多いからだ。この遺伝子を持つ家系や、異環境で育った一卵性双生児、外部から長く隔絶されていた歴史を持つアイスランドの人たち、などを調べた結果、遺伝と環境の関係と同時に、やはり、顕著な業績をあげた家系に多く発生することが確認される。

著者は、ある種の脂肪酸の代謝能力を制御できれば遺伝子を持った人間を、狂人ではなく、創造性の豊かなイノベーターに変えられると考えている。マウスの実験レベルでは、既に天才マウスは誕生している。この病気は今は不幸な障害だが、やがてコントロールが可能になり、人類を豊かにする存在なのではないか、という。今は人生の破綻につながる素因が、人類の希望に見えてくる。

この仮説は、現在の科学では検証できていないが、ヒトゲノム解析はいままさに進んでいる話だ。数年というレベルの近い将来でも、根拠となる遺伝子が特定される可能性もあるかもしれないと著者は述べている。そうなれば、次はコントロールへの第一歩が進められるかもしれない。

私たちは、種の進化スピードをコントロールする技術までも手にすることになるのだろうか?

コピーライター糸井重里が人気サイト「ほぼ日」の運営の中で考えたインターネット表現論。なにかネットで面白いことをやってやろうという人に考えるための材料としておすすめ。

著者が言う「インターネット」と「インターネット的」は違う。インターネットの新しさ、オモシロさの部分を「インターネット的」と表現している。だから、パソコンやThe Internetがなくても「インターネット的」なことはありうる。

インターネット的は、リンク、シェア、フラット、グローバルといった属性があるという、ある意味、当たり前の部分もあったが、表現者としてさらに本質に切り込んだ箇所があるように思えて、最後までいっきに読んでしまった。

■銀と毛、機械情報と生命情報

糸井重里氏は、さすがに言葉のプロであり、言い当てるのが難しいことを簡潔に表現してみせる。

未来人のイメージには毛と銀の全身服をきたやつがあるという話。

・ほぼ日 ダーリンコラム <銀と毛>

http://www.1101.com/darling_column/archive/1_0508.html

この部分はオンラインでも全文を読める

「

だいたい、テクノ音楽系のものが好きなやつは、銀。

ドクターペッパーが好きだったり、

ゲームがすごく好きだったりする人が多いわけ。

一方、毛のやつは、8ビート系というか、

言葉づかい乱暴だったり、飲み物でもコーヒーとかお茶。

(中略)

たとえば、椎名林檎は銀を飾りにつけた毛、でしょうか。宇多田ヒカルは毛がついた銀かなあ。北島三郎は毛で、藤あや子は、うすい毛?パンチョ伊東さんは......これが、なんと毛なんですねえ。何言ってるんだ、オレは?

野球選手は、全体的に毛の人が多いんだけれど、イチローはけっこう銀系です。サッカーの中田英寿選手はかなり銀でしょう。飲み物でも、ビールは毛だけれど、ライトビールは銀ですよね。ごはんはもちろん毛だけれど、パンもけっこう毛。スナック菓子は銀です。

」

毛=野生度であり、「毛もの=獣」度のバロメーターなのではないか。それで毛の方が意味が豊かだから、「「ほぼ日」は、インターネットという、非常に銀に思われやすいメディアを、毛に使っていくという意志を持って作ってます。」とサイトの表現方針を説明している。

何かを感じて、それが毛であるとか、銀であるということは、私も直感的に判断できるが、それは生きている人間だから分かる意味作用の結果であって機械で判断するのは難しそうだ。

■WHOLEでつながる毛ものの世界

インターネット的な世界では、WHOLE(全体)で渡せる、つながることが魅力とも著者は言う。WHOLEでつながるというのは、機能だけで部分的につながるというのではなくて、全体でつながること。雑多な部分も含めて全人的につながるという意味だ。

「

一般的に「定義」された夫婦というものは、経済と性を共用する共同体ということになるのかもしれませんが、それで表現できるはずがないことは、誰もがわかっていたことでしょう。もっと、わけのわからない謎のような時間や経験が絡み合っています。

」

そのとおりだと思う。デジタル化した情報のつながりは、あまりに部分的だ。例えば最近流行のソーシャルネットワーキングサービスでは、恋人同士のA君とBさんを「恋人」という関係でリンクする。二人のデータは登録した趣味項目の2,3個でもつながっていると表示されるかもしれない。だが、そこまでである。

毛もの、ケモノ的な男女のつながりは、それだけではないはずだ。もっと有機的で全体的で、ドロドロしていたりして、とてもビットで表現できる情報量を超えている。大恋愛関係にある場合なら、リンクが切れたら、刺すの死ぬのの騒ぎになるかもしれないわけだ。割り切れないのだ。だが、そういった濃密で多重で全体的なつながりは、デジタル化された段階で、必ずそぎ落とされてしまう。

機械情報、デジタル情報が作ろうとしているのがセマンティックウェブだとすると、糸井氏が言いたいのは、生命情報の織り成す「毛ものウェブ」の方がインターネット的で面白いよということかなと思う。

■豊かな意味をひきだすもの

考えたこと。

生命情報の視点に立てば、銀の世界は意味作用が貧困な世界である。身体性だとか全体性だとか、情動やら情念やら、不条理やら、そういう人間の持つ、むせかえるほど濃密な意味が、先端デジタルエンジンでフォーマットされると抜け落ちてしまうと思う。糸井氏はそれを避けて、もっと豊かな表現を指向しているのだと読めた。

茂木健一郎氏の「クオリア」は毛の世界の情報の表現形式を言い当てた概念なのではないかと思う。それに触れた人間のこころは、化学反応を起こして、自分自身の内側から、新たな情報を生み出し始める。記憶を再構成して、A=B以上の全体的な世界とのつながりの意味を取り戻す。ちょっとした簡潔な言葉に、心から笑ったりするのは、まさにそんな現象だろう。

言うならば、どうしようもなく豊潤で、ある意味「エッチ」な毛ものに触れて、「意味をもよおす」ということだと思う。銀の世界の情報に私たち生物は、決してもよおさないのだ。銀の世界には、それを成立させる再生の場がないからだ。意味作用のためのエネルギーが弱すぎるということだ。もよおさないのはつまらないよ、と糸井氏は考えたのではないか。

近代化、デジタル化、IT化の流れの中で、私たちの表現が生命力を失っているとすれば、そういう意味作用発生の場とのつながりが薄れてきているからに違いない。毛の世界は、物が腐って発酵して匂いがムンムンするけれど、そのるつぼからは、新しい意味と差異が、再生して現れる場である。

ただ、ツールをスマートに使いこなして、かっこよくホームページをつくっただけでは、インターネットであって、インターネット的ではないから、インターネット的な感動をもよおさせることができない。

この本は、ネットの表言論として、本質に迫っている面白い作品だと思う。糸井氏のポリシーどおり「話すように書かれた」本だが、それをわかりやすく書評できない自分の技量の差がちょっと悔しい。

#最近、とあるコミュニティで、とある先生から、あなたはセンスは悪くないが、他人から意味作用をひきだす表現が下手という意味のことをずばり言われ、そのとおりだなあと自分の表現方法を反省。毛の表現方法を修行中。

■ベイズ推定

最近、ベイズ理論がインターネット技術でクローズアップされている。

・グーグル、インテル、MSが注目するベイズ理論

http://japan.cnet.com/special/story/0,2000050158,20052855,00.htm

18世紀にトーマスベイズが発案した統計理論。この本の前半で大きく取り上げられていた。

サイコロを振って1がでる確率は6分の1。2回目も連続して1がでる確率は36分の1で、3回連続は216分の1である。実際に何度か振ってみると、その確率と違ったりする。だが、100回や1000回繰り返せば、正確にその数字に近づいていく(大数の法則)。であるから、100回も繰り返せば、次に1がでる確率はかなり正確に予想できるようになる。

では、無差別に選んだ大量のホームページを連続して見て回る時、次のページが面白いページである確率はいくらだろうか?。

この確率を計算するのがベイズ推定である。

ベイズ推定では次に開くページが面白い確率、あるいは面白くない確率を、最初にエイヤっと適当に決めてしまう。例えば2分の1で面白いページが見られるとしたら、初期値=先入観を0.5として与える。そして、実際にホームページを1ページ見て確認する。面白かったならば、その次のページも面白いとする先入観が強くなり、そうでなければ低くなる。これを繰り返すことで、0.5が上下し、ホームページの面白い確率が次第に、正確に予想できるようになる。

私たちは、サイコロの構造について知識があり、1が出る確率は6分の1だと事前に知っている。もし、知らなくてもサイコロを振るのは簡単だから実際に100回も1000回も振ってみれば6分の1だと分かる。

だが、結婚相手の幸福な選択だとか、儲かる株式投資だとか、企業の重要な戦略意思決定は、事前に構造を知らないし、100回も1000回もやってみるわけにはいかない。結婚ともなれば、一般的な統計の値がどうであれ、自分の一回限りの人生である。自分の少ない経験からであっても、自身の気持ちで決めたい。そういうときに、主観的な確率を求める計算方法として、ベイズ推定は実用性がある。

ベイズについての詳しい解説をしているサイトがある。

・入門者向け解説 - ベイジアンってどういう考え方なんだろう

http://hawaii.aist-nara.ac.jp/~shige-o/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?%c6%fe%cc%e7%bc%d4%b8%fe%a4%b1%b2%f2%c0%e2

テクノロジーの世界では、スパムフィルタリングや情報の分類サービスに応用されている。メールに含まれる単語のパターンから、スパムらしさを計算する。実際に分類しながら、学習によって、フィルタリングの精度が向上していく。

・POPFILE

http://popfile.sourceforge.net/manual/jp/manual.html

スパムメールをベイズ推定で発見するソフトウェア。

・コメントを用いた書籍の分類

http://www.tokuyama.ac.jp/IE/Pages/sotu2003/paper/fujitomi.pdf

ベイズを使って書籍を分類する

・コメントを用いた映画の分類

http://www.r.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/~nakagawa/academic-res/abebe0207.pdf

映画を分類する

・The International Society for Bayesian Analysis

http://www.bayesian.org/国際ベイズ推定協会

■人間的な確率論

この本は、経済学者が書いた確率論の本であるが、著者はもともと企業人であり、消費者や経営者の人間心理と関わる確率論を重視している。

例えば、普通のサラリーマンならば、次の二つの選択肢のうち、

A 五分五分の確率で100万円かゼロ万円の給与がもらえる会社

B 固定で40万円の給与がもらえる会社

Bを選ぶ、という。数学上は期待値50万円のAの方が得であるにも関わらず、安定した生活という、外部の要素を求めているからだと分析している。

あるいは、ひとつボールを取り出して色を当てる賞金ゲームにおいて、

C 赤と黒のボールが50:50で100個入っている箱

D 赤と黒の比率はわからないがとにかく100個入っている箱

のふたつでは、多くの人がCを選ぶという。本当はどちらを選んでも戦略に優劣がないにも関わらず。何かが起きる確率と起きない確率を足しても100%にならないような計算を、人間のこころは行っている。そんな具体例を多数引き合いに出して、数学モデルとこころのモデルの違いを、丁寧に説明している。(エルスドールのパラドクス)

こうした不条理な考え方もする人間の織り成す社会や経済を、どう確率論でモデル化していくか、がテーマである。

この本は、確率のトリビア本のような宣伝文句が書かれていたが、まったくそうではない本だった。もっと志が高い。後半では、確率というキーワードを使って、正義や社会的平等、理想的な経済や政治という大きな問題にまで言及し、政策の矛盾や統計経済学者から見た、あるべき姿までを提案する。

数学については文系でも理解できる範囲に抑えられていて、確率論の本にしては読みやすい。統計理論を俯瞰する入門書としておすすめ。

この本は粘菌の話から始まる。南方熊楠も粘菌の研究者であったが、時代の先端はいつも粘菌的なのかもしれない。

粘菌というアメーバ状の原始生物を人工的な迷路に閉じ込めて、一定の訓練を与えると、思考能力のないはずのこの奇妙な生き物は、入り口から出口までの最短ルートに広がる。粘菌を構成しているのは、何千、何万もの独立した単細胞である。細胞そのものは、思考する脳はおろか、高等動物レベルに発達した知覚器官さえ持ち合わせていない。

・粘菌が迷路を最短ルートで解く能力があることを世界で初めて発見

http://www.riken.go.jp/r-world/info/release/press/2000/000926/

理研の研究発表。

この粘菌の高度なふるまいは、近隣の細胞同士が化学物質による信号を出し合っていて、お互いが連鎖反応を起こすことを通じて実現されていることが分かったという。だが、不思議なことに司令塔やペースメーカーとなる特別な細胞がいるわけではない。ほぼ同質の単細胞が、自分の周辺の細胞の動きにあわせて、単純なルールで反応を返すだけなのだ。最短経路をみつけよという指示を出したリーダーはいないのだ。

周囲の他者の反応に対する自己の反応が、他者の次の反応を決め、さらに未来の自己に跳ね返ってくる。多重のフィードバックネットワーク。これが膨大な数の細胞の群れによって作動すると、その群れ全体は、観察する人間からみて、一見知的な振る舞いを見せることがある。

「一見」と書いたが、人間の脳の神経ネットワークもまた同じ構造であることが解明されてきている。ローカルな相互作用からグローバルな秩序を生む創発。それは一見どころか、それこそ知性そのものである可能性もある。この本では、アリの群れ、都市、ワールドワイドウェブ、オンラインコミュニティなどにも、粘菌と同じ創発性を見出して、未来の世界での応用可能性を探る。

■スティーブン・ジョンソン+山形浩生の最強タッグで挑む複雑性への挑戦

著者は、FEEDマガジン創設者で、ニューズウィークが「インターネットで最も重要な50人」に選んだオンラインの論客として著名なスティーブン・ジョンソン。訳者は日本にオープンソース概念を紹介した山形浩生。未来のネットワーク論を語る上でこの著者と訳者は最強の取り合わせ。訳者が内容を完全に理解できているおかげなのか、訳文が非常に読みやすい。

・stevenberlinjohnson.com

http://www.stevenberlinjohnson.com/

・山形浩生はいかにして作られたか

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000141.html

米国ではネット論壇的存在のコミュニティ型情報発信サイトがいくつかある。Salon、Slate、TheWellなど。著者もこうしたネット発のコミュニティの流れを汲む人物で、このテーマをインターネット論と結びつけて語るにはうってつけ。

・Salon

http://www.salon.com/

・Slate

http://www.slate.com/

・TheWell

http://www.thewell.com/

当然、後半はインターネット、ウェブ、コミュニティも大きなテーマとなる。ネット論については、権威の学者にありがちな、実情を知らない的外れ感や、過度に理念的で空疎な論議は出てこない。長年ネットを使っているユーザなら共感しながら読める土台がしっかりとある内容。

ニューラルネットや複雑系の話は、難しくなりがちである。それはこうした系が要素還元的でない性質の系であることに起因していると思う。自然言語は、比較的単純な要素同士の関係、特に二項の関係を記述するのには向いているが、全体性や多重フィードバックモデルを語るのには論理的説明の語彙が一般に不足していると感じる。

言葉と言葉が、直線的、階層的、論理的に結びついて、部分が全体を構築するのが科学の言葉。むしろ、創発のキー概念と成る全体性や多重フィードバックモデルは文学や詩の言葉が得意とする分野だろう。

要素と要素が響きあい全体として作品を織り成す世界を、科学の言葉で説明しようとすると、よほどの技量のある書き手であっても、細部まで読者に伝えることは難しいことだと思う。美しいが、わかったようなわからぬような読後感を与えてしまいがちだ。

■5つの原則

この本は中盤までは、粘菌、アリ、プログラム、歴史上の都市など実験や観測可能なデータを論拠にして書かれている。わかりやすい言葉に意味をうまく圧縮している。

例えば、創発の起きるネットワークには次の5つの原則があると著者はまとめた。

1 多いとは違うことだ

2 無知は役に立つ

3 ランダムな出会いに期待しよう

4 記号の中のパターンを探せ

5 ご近所に注意を払え

細胞の数が多く、それぞれは全体が見えておらず無知で、ある程度ランダムにつながりが起き、パターンを認知することができ、そして近隣の細胞と密接な相互反応をする。そのような性質を持つネットワークは全体として、知性があるかのように動く、ということになる。

最後の第3部は、創発の分散知性の技術が、政治、経済、社会にどのような革新をもたらすかについて語る。階層がなくフラットで、ゆるやかに繋がる個人がローカルな判断をし、それが全体とのフィードバックを起こして発展していく組織、世界。この未来論は美しいが、さすがに、文章が詩的な印象は否めない。この詩をどう味わうか、でこの本の評価は分かれるかもしれない。

無論、聡明な著者も気がついていて、こんな感慨を述べている。

「

... 創発システムの予測不可能性は、本の推薦やゲームには理想的名プラットホームになるが、突然、何のはっきりした理由もなく中間管理職を大量にクビにしたりするような企業をほしがる人はいない。コントロールされたランダムさは、都市生活やアリのエサ集めにはすばらしい方式だが、CEOのかわりにそんなものをおいて株主たちが納得するとはなかなか思えない。(... 中略... )自分の投資が、何百万のランダムなビジネスプランの中から長期戦略を育ててくれるまで、じっと待とうなどという投資家はいない

」

■ウェブはグローバルブレインになりえるのか?

私たちは自らが高度な知覚能力、意識、自由意志を持っていると考えている。個のレベルでは、粘菌の単細胞のふるまいとまったく同一の反応パターンをしているわけではないと思っている。どこまで、このアナロジーが有効なのかが、当然、疑問も生じる。

だが、都市やネットワークを分析するとマクロレベルでは、粘菌と同じような反応モデルが顕れる。都市はマスタープランがなくとも(いや、むしろない方が)自然に機能的に最適化されたレイアウトになる。管理者が不在のコミュニティも、仕組みによっては秩序ある組織になることがある。そもそも、私たちの知性の宿る身体が単純な細胞の集合で作られている。

知性は個にあるだけでなく、ある条件下では全体にも現れる。それがより広い分野に適用できるなら、、無数のノードがつながって、ユーザが反応しあうワールドワイドウェブやコミュニティもひとつの大きな脳=グローバルブレインとみなせることになる。それにはまだ足りないパーツが幾つもあるし、検証できていない部分も残されているが、歴史は創発ネットワークの方向に向かっていると著者は考えているように読めた。

知的エージェント、セマンティックWeb、ソーシャルネット、先端コミュニティシステム、自律コンピューティング、分散グリッド。そうした最先端の技術とそれを使う人間が、ネットワークを変容させていく。その先に何があるのかを、考えてみたい人にこれは自信をもって薦められる本である。

ああ、面白かった。

物凄く「今が旬」な本だと思う。興味のある人はいつか、ではなく、今、読むべき。

評価: ★★★★☆

■電車、トイレ、路上、近接学は至る所に

通勤で東京駅から電車に乗ることが多い。始発駅なので席は自由に座ることができるのだが、いきなり真ん中に座る人はまずいない。端の席から埋まっていく。端が埋まると二人分くらいの距離を置いて中間に人が入っていく。隣に座らざるを得なくなって、やっと隣に人が座る。

著者は、日常の行動を実際の電車で観察し、数値化して分析した。電車が空いている場合には出来るかぎり、他人と距離を置いて座る習性が確認された。この当たり前の現象の奥にある、人間のパーソナルスペースのはたらきを深く考察していくのがこの本である。

プロクセミックス(proxemics、近接学)とも呼ばれるパーソナルスペースの研究は、人類学者のエドワード・T・ホールによって1960年代に始まり、異文化の混在する米国で特に発展した。

冒頭、男子トイレを観察対象にし、前客がいる場合にどの位置の便器を選ぶかや、排尿までの時間、排尿の所要時間を計測するという、噴出しそうなテーマも真面目に解説している。米国の学者による実験であったが、前客がいない場合、出口から最も遠い便器が選ばれやすく、隣に人がいる場合は排尿の時間が全体的に長くなる傾向が分かったという結果が報告される。心理のみならず生理レベルで影響を与えるということか。

通路での通行を観察した報告。邪魔になるように二人の人間が通路にいる場合、通行人はどうよけるかを繰り返し実験した。すると、通路を塞ぐペアの組み合わせが、男女>女性同士>男性同士の順で、よける距離が大きくなったという。また、ペアが話をしているとさらに回避行動が顕著になる。パーソナルスペースは、1人のときより2人のときの方が大きくなり、話をしているとさらに大きくなるということだと解説される。美人は大きく迂回されたりする。

このような興味深い、日常の実験の数々から、目に見えないパーソナルスペースの形状やサイズや特性が明らかになっていく。パーソナルスペースは、人の前後に長い楕円形で、5種類があり、状況に応じてサイズが変化する特性が判明する。

近接相 遠方相

密接距離 0〜15センチ 15〜45センチ

個体距離 45〜75センチ 75〜120センチ

社会距離 1.2〜2.1メートル 2.1〜3.6メートル

公衆距離 3.6から7.5メートル 7.5メートル〜

こうして具体的な大きさが分かることで、快適なコミュニケーションや空間の設計が可能になる。

■近くの人を好きになる

パーソナルスペースは個人の心理を表すと同時に、心理に影響を与える。恋愛関係を分析したデータも数多い。例えば、つきあっている二人が結婚する確率は住んでいる家の距離に反比例するという。家が近いほどデートのコストが削減され、平均的にはゴールインの確率も高まる。遠距離恋愛は統計的には不幸な結果に終わるらしい。

近くに座る異性に好意を持つというデータもある。同性では距離と好意に変化がないという。年齢によっても異性との快適距離は異なっていて、成熟していない段階では逆に好きな異性には、近づけない傾向も見られるという。これらも具体的に何センチという実証データが多数取り上げられていて、傾向と対策的に読むこともできる。

社会的役割、年齢、権威、制服、視線、匿名など、さまざまな要素がパーソナルスペースに与える影響があることが分かる。モテる人というのは、こうした近接学のノウハウを自然に使いこなせる人ということができる気がする。(失敗するとセクハラになる?)。

学生時代に、自然に女友達に近づいて、頭をなでたり、肩に手を回しつつも嫌らしさを感じさせない、同級生がいたりしたけれど、彼の行動などを今冷静に考えると、パーソナルスペースのプロだったのだなと納得する。

■パーソナルスペースの実用

パーソナルスペースについて、もうひとつ思い出が蘇る。

学生時代に私はNGOで委員として活動していた。学生にしては結構な予算を動かす団体で、大きなプロジェクトは審査が厳しかった。その年、私はプロジェクト審査委員会メンバーになっていて、後輩の女性のプロジェクトリーダーを面接することになった。そのプロジェクトは準備が悪く、失敗の可能性があった。だが、やる気はある女性なので、委員会としては厳しく詰問するが最終的にはGOサインを出すことになっていた。

審査委員会のリーダーの先輩が「ここは圧迫面接でいこう」と言い出した。綿密に考えた我々は、机と椅子の配置を動かすことになった。

・面接者と審査員の机の距離を離す

・正面から対面する配置にする

・面接者には机を与えないで椅子だけにする

・面接者の椅子を入り口ドア、壁から離す

・窓を背にして面接者に対して逆光のレイアウトにする

・面接者を廊下でしばし待たせる

・ノックに答えず入るのを待つ

・審査委員はリーダーの発言を待つ

・リーダー以外は面接者と目を合わせない

といったいじわるな演出を徹底してみた。

そして、実際に面接に臨んだところ、10分もしないうちに面接者の女性は泣き出してしまった。あーあ、やりすぎである。質問項目はまだ軽めな序盤だったから、泣き出した理由は、孤独感と威圧感の空間演出によるものに間違いない。

机と椅子の配置とコミュニケーション内容の分析も、この本に出てくるが、当時の私たちの戦略を裏付ける内容だった。会議で演じたい役割によって座るべき位置が異なること、会議内容によって異なる最適な机の形、崩壊しやすい家庭の部屋の配置など、紹介されるデータは、仕事や家庭でも実用性のある情報が多くて楽しめる。

評価: ★★★☆☆

・現代の「縄張り」−パーソナルスペース

http://www2.athome.co.jp/academy/psychology/psy02.html

・パーソナル・スペースからみた被虐待児の家族関係

http://ibuki.ha.shotoku.ac.jp/library/HP-bak/kiyo/kyoiku/kyoiku42/imagawa.pdf

パーソナル・スペースと女子学生の対人関係について

http://www.soc.shukutoku.ac.jp/chiba/kyouken/personal.html

・非言語コミュニケーション

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000549.html

EFlƵÄ̶«û\AXgoCIW[Ö̵Ò

¡lÞÍÅàÉhµÄ¢é¶¨ÅÍÈ¢H

Flªn ðT¸µ½Æ«Au±Ìf¯ðxzµÄ¢éÌÍ©Å évÆ_·éÂ\«ª éƽ©Ì{ÅÇñ¾±Æª éB®¨íÌÅÍ©ÌÂ̪êÔ½A¶½ÆµÄÅàÉhµÄ¢éÌÍlÔÅÍÈ¢©çÅ éB

_[EBÌi»_È~A½¿ÍKÒ¶¶Æ¢¤l¦ûÉxz³êª¿¾ªA½\NÔAÙÆñÇi»àâÅàµÄ¢È¢¶¨à¢éBoNeAÌæ¤ÈP×EÌ´j¶¨ÍA30NÈã»ÌÜÜÌ`ðÛ·éàÌà¢éçµ¢B¶¶Â«ÌªL¢½ßAÆÉ©¶«cèâ·¢B¶¨ÆµÄÌÉhÆ¢¤_Å©éÆAxÉgD»A¡G»µ½®¨ªK¸µàA£ÌÒÆ¢¤í¯ÅÍÈ¢±ÆÉÈéB

lÞͦĶ«cé½ßɶ«Ä¢éÌÅÍÈ¢AÆl¦½ûªæ¢Æ±Ì{;¤B

lÞÆÍ»êÅÍ¢Á½¢½ÒÅADZÖü©¨¤ÆµÄ¢é̾뤩HB»êðV¶wAn¿wA¨wAðjwAÐïwÈÇðµÄAå«ÈXP[©çêÁÄÝæ¤Æ¢¤Ìª±Ì{ÌÝB

ÒÍå̳öB

Eåwåw@VÌæn¬Èw¤È@¼ä¤º

http://ns.gaea.k.u-tokyo.ac.jp/~matsui-lab/

¡n imjw

rbOoÉæéFÌnÜè©çÌ150NÆ¢¤XP[ÅAFân A»µÄlÞÆͽ©Aðl¦æ¤Æ·é̪±Ì{ÌCe[}uAXgoCIW[vÅ èAÒ̾tÅÍmwÅ éBrbOoAn Ìa¶A¶¨AlÞÌoêA»µÄ±ç©çðÐÆÂÌ_CAOÉ`¢ÄݹéB

ȺlÞÍlûª¦ÄÉhµ½Ì©HBå«ÈRƵÄA¾ê̶ÝƤÉu¨Î ³ñ¼àvðÒÍñ¥µÄ¢éB¶BNîð´¦Ä¶«éÌÂÌAÂÜèA¨Î ³ñÍA©RóÔÌMûÞÅͶݵĢȢBlÔÉͱ̨Π³ñª¢é±ÆÅA¨YÌm¯âçÌxªÂ\ÉÈèA¨YÌñⶶm¦ªòôIÉÜÁ½AÆ·éàB

µ©µ¦½±ÆÅlÔÍ©RÌÜÜÉ¢«é±ÆÍÅ«ÈÈÁ½B20¢IÌlûÁ¦ð±¯éÆA2çSNÅn Ìd³ÆlÔÌÌdÌaª¯¶ÉÈÁĵܤ»¤¾Bu¶¨vƵÄݽêA10löxªn Ì{¦élÞÌB»êÈãÍn ɽç©Ìe¿iõjðyÚ³¸ÉͶ«é±ÆªÅ«È¢BùÉ60l¢élûðx¦éÉÍA©çªÂ«©Ìð_kÉnÜéZpÆmbÅìèo·ulÔvɵ©AlÔª¶«Ä¢êÍÈ¢Bu©RÉâ³µ¢vu«Éâ³µ¢vÍAÆñÅàÈ¢ëðÅ éÆÒÍq×Ä¢éB»¤ÅÍÈulÔÉâ³µ¢vðÚw·µ©IðÌ]nÍȢ̾B

¡ÔÁ¬VXeƵÄÌlÔ

±ÌlÔÌ{¿ÍÔÌÁ¬É éÆÒÍl¦Ä¢é椾Bá¦ÎÚ®èiÌBÉæèAz¨¹Í¢EÉ¢«í½éBnkÏ®ÉæéÚ®ÆÍärÉÈçÈ¢¬xÅ éBâ`qìÌZpͶ½i»³¦àÁ¬·éB

n «É^¦ée¿Æ¢¤Ï_Å©éÆA20¢IÌ¿ÊÏ»ÍA¨æ»n ÌðjÌ10NªÉ·éÆ©ÏàçêÄ¢éBlÞÍ1N¶«Ä«½ªA³çÉ1N¶«éÆ·éÆ«ÉÍ10NªÌe¿ð^¦ÄµÜ¤B

±ÌÁ¬Ìª{ÉÍuE¨ãªèvÌiàAgåÆ¢¤¤¯¶zª¶ÝµÄ¢é̾Ƣ¤BlÞÍlÔͬ·µÄ¢éÆ»óðF¯µÄ¢éB¾ªAFlÌ_ÅAlÔðÆç¦È¨µ½êA±Ì¶zÅÍs«~Üèªß¢±Æªª©éB

¡¡l¦é׫âè̶ÝÆÞ¿Ìñ¦

Ò͢©ʢñÄðµÄ¢éBlԪ«ÉßÄ¢éÌÍu¨vÅÍÈu@\vÈ̾©çAL·éÌÅÍÈ©R©çØèéA^vzÆ¢¤RZvgB·õ½^¶¾ÆZõ½^¶¾Æ¢¤IðB¢Ézðßé[gsAvzÆAßÉßéAJfBAvzBmI¶½Í«ðF¯·é±ÆªÅ«éƯÉjóà·éÆ¢¤¶¾ÌphNX_BÏ¿È¢E©çª»µÄ¢ßöªðjÌ{¿Æ·éª»_ÈÇB±Ìå«ÈìÅl¦é½ßÌfÞðñµÄêéB

Ò͵ľmȦð¢Äêéí¯ÅÍÈ¢Bêçêéàe൧Éص½ÈwÅàA³ê½NwÅàÈ¢B½¾AäX̶«é¢Eªæèå«ÈKwVXeɽdÉàæèÍÜêÄ¢ÄA{ÌâèÍãÌXP[©çl¦È¢Æ¢¯È¢Æ¢¤ÀÉCé³êéB¡â@³ÅΧ·éæèàA¢ESÌÅFlƵÄÌs«ûAsðl¦é׫¾Æ¢¤bZ[WÌæ¤ÈCª·éBÚתàÁÆÇݽ¢B

ÌccnºSªA41úæègɶÜêÏíÁ½BÆ¢ÁÄàAÔ¼fUCâwÌfUCÉå«ÈÏíèÍÈ¢ÌÅn¡ÈϻŠéBúAgðg¤lÔƵÄABêAáÉ©¦éAª©èⷢϻÍuwioOvÅ éB

sàPQHüQVSwÅw¼\¦ª·×ıÌæ¤È}[NÅu«·¦çêÄ¢éB

gÌðàÉæéÆA

E`í©èâ·¢ÌnºSðß´µÄ`

Hü¼Aw¼ÉLEÔð¹Lµ½uwioOvðnßÜ·B

http://www.tokyometro.go.jp/news/2004-s04.html

iPj HüLðºLÌAt@xbgP¶Å\¦µÜ·B

@ scnºS óüAAOcüIAVhüSAå]ËüE

@ ccnºS âÀüGAÛmàüMEmAúäJüHA¼üTAçãcüCALy¬üYA¼ åüZAìküN

@ ¦ ÛmàüÌmÍuûì¬w`ìV´wvÔÅ·B

iQj wÔÍAQ

ÌÅ\¦µÜ·B

@ ´¥ÆµÄ¼Ü½Íì©çÉOPAOQAORAEEEÆtԵܷB

@ ¦ HüJ[ÌOðgp·éêAAt@xbgÆÔÍcÉÀ×A±êÉæçÈ¢êÉÍAAt@xbgÆÔðnCtÅÑÜ·B

±êͱêÅÖÈÊà éBOlÉÆÁÄÍú{êÌw¼Ío¦É¢©çAâÀüV´wuf08vÌûªª©èâ·»¤¾BܽAf02i\Q¹j©çf08iV´jÜÅÍkiܽÍjûüÖü©ÁÄA6ÂÌwª éÆ¢¤£Æûpàc¬Å«éBiV´ÉÍ^qÐÌufWrvª éªÅñÍV´Å±êÍo·¬iÎjj

½¾µA±ÌÝvvzÉ·±µ^âà éB

V´ÍâÀüÌf08Å éƯÉóüÌ`10È̾Båè¬É¢½ÁÄÍA5ÂÌüªðíéÌÅh09Ab11Al15As09Ay08Å éB¯¶wÉ¡ÌLª éÌÍÔá¢ðµ«»¤ÈCª·éB

»µÄwÌVÝAp~ÉÍǤηéÌ©HBwªV½ÉÅ«½êAÅàioOªå«ÈÌw©çæÖ·µ½êÉÍ{P·êÎâèªÈ¢í¯¾ªAnwÌOÉÅ«½êA

f-01

ÉÈÁ½èAù¶ÌwÌÔÉÅ«½êA

@

f05.5

Æ©ÉÈé̾뤩Bêxè µ½Ôð¸ç·ÌÍå«È¬ðµ¾ë¤B±±çÖñÍ¢Á½¢Ç¤·éÂàèÈÌ©CÉÈéB

ÆÍ¢ÁÄàACOůíÌioOª½¢æ¤ÅAí©èâ·³ÆLÌ®«Æ¢¤_ÅA±êÈãÉÇ¢âèûÆ¢¤ÌÍȢ̩àµêȢ̾ªB

¡wioOÉVT[rXzÌ]nðT·

³ÄAx`[NÆÆƵÄͱÌioOðǤɩrWlXÉÂÈ°çêÈ¢©ð¢l¦ÄµÜ¤B

gÑdbÅÌwwèªÈPÉÈéÌÍmÀÅ éBAt@xbg{ñ Åwè·éÌÅ3¶Åw¼ÌüͪÂ\ÉÈéBHü{wio[Ì{^IðÉ·êÎÈPÉüͪūé¾ë¤BwÉ¢ÄÌîñT[rXªì껤¾B

oûÌLÆAgµ½pàÊ»¤¾Bf08`2ÅâÀüÌV´wA2oûÅ éÆ¢¤æ¤Éoû¼ÜÅðàLÅ\»AwèÅ«éB±ÌLx[XÅwÌoûðgÁ½Ò¿í¹f¦ÂTCgàl¦ç껤BitÉoû¼Æw¼ª¬µ»¤Åà éª...j

¼ÉÍæè·¦ÄàT[rXÉAwÌoû©çoûÜÅÌvÔÆ¢¤ÚðÇÁ·éÆÖ¾ë¤BG08A2©çG02B3ÜÅÍkà{nºSŽªÆ¢¤æ¤Èîñð³¦Äêéâ®T[rXBw¼Æoû¼ª±¯Äü͵â·ÈÁ½ÌÅgíêâ·ÈÁ½Æ¾¦é©àmêÈ¢B

¼ÉÍ...ÇñÈà̪l¦çêé¾ë¤©BzÌl^ƵÄÍyµ»¤¾Búæé½ÑÉl¦ÄÝæ¤B

ÖAîñF

gÍgDÏXƯÉöJuOCNÈT[rXðJnµ½B

ELet's Enjoy Tokyo

http://www.enjoytokyo.jp/OD001Top.html

NÅàÁhõÉÈÁÄgÑ©çÊ^{RgðM·é±ÆªÅ«é éíÌuOT[rXB¯TCgàÅöJ³êéX|bgECxgîñEÁWy[WÉAeðuÐàïv·é±ÆàÅ«éB

EésEB³ê½nºÔÌé§

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4896916808/daiya0b-22/

uÓÆn}©çñ¾^fª^fðÄÑABµ½_ÍuíOÉùÉÉÍnºÔª®õµÄ¢½vÆ¢¤à̾Á½cBÂ\ÈÀèÌ¿ÆOêµ½n}ÌÇÝÝðìgµA¯É¹çêÄ«½ÌnºÔÌ^ÀÉéÝBvBÌCAEgͳܴÜÈAdª¤¸Ü¢ÄÅ«½Æ¢¤\ÍÇ·«Ü·ªA»ÌnºSÅÌbBAmazonÌ[U]ɵàeÌîñABi·ÝܹñA±êÍÇñŢܹñAªIV»¤BÇñ¾l´zð³¦Äj

■現場主義の未来予測 先端製品の開発者に聞くアプローチ

20年後の未来にはどのような技術、製品が出現して、私たちの生活をどのように変えているかを予想する本。著者は、今日の時点で市場に出ている最新の製品の開発者に対してインタビューして回る。

観測テーマとして選ばれたのは、トイレ、バスルーム、洗濯機、ベッドルーム、防犯、エネルギー、ロボット、テレビ、生ゴミ、冷蔵庫、クルマ、キャッシュ、キッチン、ペット、葬式、の15分野。

著者は学者でもシンクタンクのリサーチャでもなく、社会問題や教育など幅広く取材をしてきたフリーライター。その自由な立場であることが、この本の面白さ。

この本の最終章「未来予測」では過去の政府や研究者が発表した20年前の未来予測がどれだけ当たってきたか、的中率を調べている。しかし、その結果は惨憺たるもの。つまり、詳しい専門家が予想したところで20年後の予想は当てにならない。

この本は、専門家に聞くのではなく、現場の開発者やマーケターに聞くことで最低限の根拠を築き、生活者である著者自身がその上で身近な視点で考えたことを書く、という戦略を取っている。自然と著者の筆は軽くなり、20年後だったら、こうなるんじゃないかな?、こんなものが欲しいな、という自由発想が多くなる。どうせ専門家でも当たらないのだから、未来予測は分かりやすく、面白い方がいい。この本はその点、成功している。

■市場ニーズと技術イノベーション

各分野の現状や未来予測を読んでいて思ったのは、家電や生活者向けサービスにおいては、

1 技術的には可能だが市場ニーズがないから実現されない製品・サービス

2 市場ニーズはあるが技術的に不可能だから実現されない製品・サービス

のパターンがあり、前者が圧倒的に多いということ。

開発者が「基本機能を備えた製品は存在していたが○年前では需要がなかった」と語るケースが多い。携帯電話もThe Internetも20年前に存在していたが、それらは決して今の「ケータイ」「インターネット」ではなかった。今のレベルまで生活と社会に浸透させたのは技術革新というよりは、それを必要とする生活者の需要の方だっただろう。

製品が普及する順番や連関も重要なポイントであるようだ。洋式便所が普及したからウォシュレットが人気だし、パソコンやプリンタが普及したからデジカメが人気なのである。先行する製品が、市場ニーズを大きく変容させてしまう。ひとつの分野でいきなり20年後を考えることは困難だ。

企業のマーケターは目の前の市場を見るのは得意だが、その2歩、3歩先を見ているわけではない。今売れる商品を考えているだけである。シンクタンクや学者は技術的に可能な未来のパターンは把握できても、目の前の市場がわかっていない。誰にとっても、未来予測が難しいのは、これらの事情があるからだろう。

・技術予測 文部科学省 科学技術政策研究所科学技術動向研究センター

http://www.nistep.go.jp/achiev/abs/jpn/rep071j/idx071j.html

リーフレット「未来への旅」が読みやすい

政府はこんな予測を出しているが、果たして、今度はどこまで当たるだろうか。

■先端製品をじっくり味わう

この本で紹介されている先端商品は、どこかで耳にしたけれど、詳細はよく知らなかった製品というものが多くて、勉強になる。

例えば、

・洗剤不要の洗濯機

http://www.sanyo.co.jp/koho/hypertext4/0106news-j/0622-1.html

消耗品の○○が不要というコンセプトはいいかもしれない。個人的にはインク不要のプリンタが欲しい。

・ゆっくり喋るラジオ

http://www.jvc-victor.co.jp/audio_w/product/radio/ra-bf1/

聴く時間は同じなのにゆっくり聞こえる秘密を内蔵。

・夢をコントロールするドリームボイジャー

http://www.shinchosha.co.jp/books/html/4-10-610053-3.html

このページはこの本の内容が少し読める。

このほか、割れないガラス、太陽熱発電、IHクッキングヒーターなど比較的地味な先端から、空飛ぶクルマ、パーソナルロボットまで出てくる製品は幅広い。それぞれ、どのくらい売れていて、メーカーは次にどうしようと考えているか、一般人に分かるように噛み砕いた説明がある。

関連情報:先端製品を見ながら未来生活を考えるサイト

・Popular science

http://www.popsci.com/popsci/

先端デジタル製品を中心にレビュー。同名の雑誌のサイト。日本語版もある。

・T3

http://www.t3.co.uk/

英国の最先端技術製品紹介の雑誌。携帯やクルマ、PCなどコンセプトモデルも含めてこれから市場に出回る製品が多数取り上げられる。T3はTommorow's Technology Todayの略で同名の雑誌がある。私は洋書屋で買っているが、大きなカラー写真中心で楽しめる。

・Extreme Computing

http://www.extremecomputing.com/

コンピュータ周りの先端製品がレビューされる。

これで100冊目の書評になる。読んだ本について書くという作業を、100回も繰り返していると、書評とは何か?、批評とは何か、と考えてしまう。大辞林 第二版によると、批評とは「事物の善悪・優劣・是非などについて考え、評価すること。」と定義されている。分かったような分からないような気になる。

「この本は面白い」「面白くない」。そう書くだけなら感想に過ぎない。けれども、本について、それ以上の何かを書こうとすると、何が面白かったのか、何故面白かったのか、どのように面白かったのか、と続けることになる。これが批評行為が発生する瞬間であると思う。そして批評を書くプロセスの中で、本当の読解が始まり、書評が書けてはじめてその本を読んだ気になれる。

冒頭の章に「批評理論というのは、テクストの可能な読み方を創出していくものなのです。」という一文がある。読むためには観察しなければならないから、光を当てるということでもある。テクストに対しての様々な光の当て方が考えられる。この本では文学批評を題材に、近代〜現代の代表的な光の当て方が紹介される。題材は文学であるが、よく考えると、それ以外のテクストに対しても同様のアプローチができることに気がつく。

この本には7人の批評家が登場して、以下の7つの批評理論をまず解説する。

・読者反応論

・精神分析批評

・脱構築批評

・マルクス主義批評

・フェミニズム批評

・ポストコロニアル批評

・ニューヒストリズム批評

ユニークなのは、解説の後、それぞれの書き手がその理論を使って、実際に文学作品を批評してみせる実践の章がついているとことである。古典や現代の作品に批評理論を適用し、背後にある歴史・社会状況や、書き手の心理やイデオロギーがあぶりだされる。それぞれの理論は実践としてはどう書けば良いのかが明白になる。

例えば、脱構築批評では、デリダ、ソシュールらのロゴス中心主義や構造主義などのパーツを説明した上で、脱構築の批評が実践される。ここでは映画「地獄の黙示録」の原作である、ジョセフ・コンラッドの小説「闇の奥」が題材になる。狂人カーツ大佐が支配するアフリカ奥地に向かう若者マーロウの引用符だらけの独白の小説。俎上に上げられた素材は、解説の通りの道具で解体されて、新しい意味が創出される。この本の本当のテーマは、文明/野蛮、西洋/非西洋という二項対立の脱構築であり、その構造に19世紀の小説技法の挑戦的取りくみがあるのだ、などということになる。

その意義は分からないが、新しい意味が立ち現れる場として批評の空間はおもしろい。

簡単な書評を書いているに過ぎない私でも、ときどき「テクストの可能な読み方を創出していく」ことにどんな意味があるのか?。という疑問に陥る。この本の監修者も前半では批評の必要性はわからないとしている。しかし、そのおもしろさは全面的に肯定し、まずは感じよと書いている。

国語教育、受験教育的な考え方の世界では、テクストには「正解」があってそれを正しく読むことが大切だとされているが、そこにおもしろさはないと思う。これは、テクストをもっと面白く読むために、批評の意味や意義を考えてみるための本。

未消化な部分もあるが、この本を読んで考えたことを101冊目以降の書評に活かしていけたらいいなと思った。

tLF±ÌLÍAã¼ÍGCvt[Ìl^ŵ½B¨Â« ¢ èªÆ¤²´¢Üµ½B

¡Mindsphere@¢ÌwWÌ»À±X^[g

NTTf[^Ъ¢ÌWebîñ»ÌÀ±vWFNgðJnµ½BåÏAõhȱÆÉA±ÌPassion For The FutureuOàA±ÌvWFNgÉu¢ÌwWvîñðñ·é±ÆÆÈÁ½B

MindspherevWFNgÌTvÍNTTf[^ÌTCgÉ éæ¤ÉA

EMindSphere

http://www.nttdata.co.jp/index_mindsphere.html

u

C^[lbgªÂÈ®ALåÈîñ¢EBhsÌi»ÉæÁÄA»Ì¢EÍúXgåµÄsêûÅ·BúAAªADZ©Å½©ª«ÜêADZ©ÅN©ª»êðÇñŢܷBÐÆÂ̫ݪA»êðÇñ¾½³ñÌlXÉmç¸mç¸e¿ðyڵȪçAÝ¢Éi»µÄ¢³ÜÍAÜéŶ½Ìi»Ìðjð©éæ¤Å·B

MindspherevWFNgÍA¢ÖÌwWÆÈè¤é¢Â©ÌC^[lbgãÌTCgðIñÅA»ÌîñÌÏ»ðA¿ÆÊ̼ʩçëáÕµÄÏ@µÄÝæ¤Æ·éÝÅ·B

v

ÅÉ_Éô©ÌîññTCgªTÂÙÇ\¦³êéB±±Å൱ÌTCgª\¦³êĢȩÁ½çANbNÅSwap Site InfoðIðµÄA±ÌTCgÉüê֦Ģ½¾«½¢BÉÔ²ðIÔBPúÌTCgÌîñÌÏ»ðǤToday[hÆPÌ®«ðǤuHistoryv[hª éBHistroy[hÍðjª·©çêĨ··ßB±êÅõÍ®¹B

X^[gðNbN·éÆAÔoßÆÆàÉeTCgÌàeÌÏ»ªA ÌgäI\»ÆFÊÏ»ÉæÁÄ©É»³êÄ¢B±êª¢ÌwWÅ èAlbg[NãÌNIAÌP«»ÌàÌƾ¦éB±êð³ÉâVKÆJÌîbf[^Éð§Äé±ÆªÅ«é¾ë¤B

ÖAFNIAÉ¢Ä

EÓ¯ÆÍÈÉ©\uv𶬷é]

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000561.html

¡vWFNgÌ ¤ ]àÌNIAÌ»

ÀÍÍ¡ú©çú24ÔXsDÈwbhMAðíç³êé±ÆÉÈÁ½BNTTf[^Ìæ[ZpJZ^[©çAµdÈÝçé`±_ñÆÆàÉAÌNûxÌñVIt@[ª èAwbhMA _ñÉà¯Ó·é±ÆÉÈÁ½B

(

·éwbhMAÆAf[^Ì~ÏyÑðÍðs¤³üXe[V)

NTTf[^ÌZpwHu±ê©çÍWebÅÍÈA»êðlÌûÉڵĢéÌÅ·B´{³ñͪÅl¦Ä©çuOÉí¯Å·æËB»±ÉÍ^COà éµARêà éB½¿Í´{³ñÌ]©ç¼Ú¢ÌwWf[^ðæèoµÄAWebÅ»µÄݽ¢ÌÅ·vƾ¤Ì¾B±ÌwbhMAÉÍeMRIÆ¢¤uªà ³êÄ¢éB

eMRIÆ¢¤¾tð²¶mÅÈ¢ûà¢çÁµáéÆv¤B]ÈwÌÀ±Åæoê·éfMRIÈçæmçêÄ¢éà̾BRûåwÌà¾ÉæéÆuMRIÆÍCÍÈ¥êÌÈ©ÉlÌðu«C»êÉdgðÁ¦C ¨æÑbÌ\¬´qÅ é f´qjð¤Â³¹é±ÆÅæ»·éàÌÅ·D±ÌMRI¸ÉæÁÄC]ÌDZÉÇÌæ¤È^CvÌaÏi[ÇCoCîáCÏkCÏ«ÈÇjª é©ðmFÅ«Ü·Dt@NViMRI(fMRI)ÍC±ÌMRIuðgÁÄC]Ìg@\ifunctionjhð滵æ¤Æ¢¤àÌÅvÆ éB

Efunctional MRIÉ¢Ä

http://www.neurol.med.yamaguchi-u.ac.jp/fMRI.htm

EfMRI@¥C¤Âæ

http://www.baic.jp/fmri_j/main.html

E»w¤@]Èw¤Z^[iÅVÌMRIâ]Èwf[^ÉÚµ¢j

http://www.brain.riken.go.jp/index_j.html

¡ñÌwbhZbgÉÌp³ê½ÌÍfMRIÌãpÅAZ}eBbNBrainZpÆlbg[NƪZµ½¢ãÅÌAeMRIuÅ éB±êÍ]ÌvlàeANIA̶ÆÏeððÇ·é@\ðÂBÂÜèAª¡½ðl¦Ä¢éÌ©A»ÌàeÜÅðÇÝæé@BÅ éB

MindsphereÌgäâFÍâ¼ÌwWTCgÌìÒ½¿Ì]ÆÂȪÁÄ¢éBM¢ACfAðv¢Â¢½Æ«ÉÍIWFÉAâß½ACfAÍÂAå«ÈACfAÈçå«A¬³¯êά³gäªLªéæ¤ÉÈÁÄ¢éBeMRIðt@\[hÉ·éÆAÌvlàeð¾ê»µÄeLXgÅWeb\¦·é±ÆàÂ\È̾»¤¾ªA³·ªÉ»±ÜÅÍvCx[g𾩵½È¢ÌÅA¡ñͨfèµ½BÈOÌìÒàfÁĵÜÁ½æ¤ÅNTTf[^ÌSÒÍcOªÁÄ¢½B

»¤¢¤í¯ÅA¡ú©ç±ÌÅæ[ZpðgÁ½¢wWñT[rXÉÍàSgðù°ÄܳÉu£gIvwÍÅ]޶ŠéBÇÒàA±Ì»Avbg©çA[¢Ó¡ðÇÝæèArWlXɶÉð§ÄÄ¢½¾«½¢B

ÖAF]ÈwAuC}VC^tF[X

E¾êÌ]Èw\]ÍÇÌæ¤É±ÆÎð¶Ý¾·©

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000718.html

±ÌLÍGCvt[Ìl^ŵ½B¨Â« ¢ èªÆ¤²´¢Üµ½B